小学校事例 BOX

小4-6 特別活動 防災教育「地震」

地震が起きたときに危険な場所を探し、写真に撮って共有する活動です。

危険な箇所を写真で記録し共有することで、校内の危険な場所を自分ごととして捉えやすくなり、地震時の身の守り方について真剣に考えるきっかけになります。

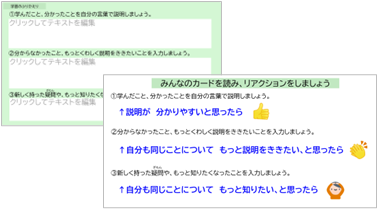

小4-6 ふりかえりを共有してクラスの学びに生かす

子供たちが学びをどのように受け止めたかのふりかえりを、授業中に即時共有する取り組みです。

友達のふりかえりにリアクションする際のルールを示した資料を用意しています。他者への配慮を考えるきっかけにもなる取り組みです。

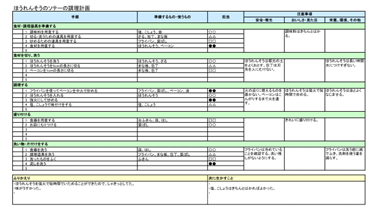

小5-6 家庭 調理実習

話し合いながら調理実習の準備を進めていくためのワークシートです。

「安全・衛生」「おいしさ・見た目」「栄養・環境・その他」の3つの観点を明確にすることで、調理実習で注意すべきことの整理や、ふりかえりがスムーズに行なえます。

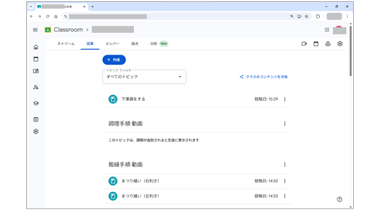

小5-6 家庭 お手本動画の配信

手順動画へのリンクを一か所にまとめ、いつでもアクセスできるようにすることで、子供たちが自分のペースで必要なときに何度でも確認できる取り組みです。

家庭科だけでなく、図工、書道、音楽など、さまざまな場面で活用できます。

小5-6 家庭 お手本動画の配信

手順動画へのリンクを一か所にまとめ、いつでもアクセスできるようにすることで、子供たちが自分のペースで必要なときに何度でも確認できる取り組みです。

家庭科だけでなく、美術、書道、音楽など、さまざまな場面で活用できます。

小5-6 他者参照で進捗と結果を確認する

オクリンクプラスを活用して、班ごとの実験の進捗と結果を、全体で共有する典型的な実践の流れのご紹介です。

さまざまな実験で汎用的に活用できるカードを用意しています。

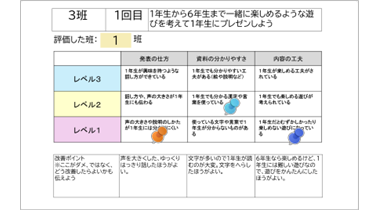

小5-6 ルーブリックで発表を相互評価し改善する

ルーブリックに基づいた相互評価を手軽に行い、発表の改善に生かしていく取り組みです。

ピン集計を活用することで、複数の班によるルーブリック評価を簡単にわかりやすく可視化できます。

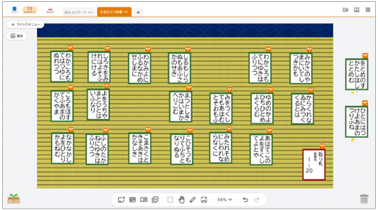

小4-6 国語 百人一首に親しもう

かるたとりを楽しみながら、短歌の言葉の響きやリズムに親しむ取り組みです。

リアクションボタンで札を取り合うことで、誰が先かの記録が残り、また、取り間違えやすい札を確認することもできます。

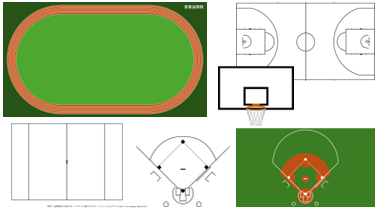

小3-6 素材 体育 コート図

様々なスポーツのコート図の素材集です。スポーツのルール説明や、作戦のシミュレーションに活用いただけます。

サッカーやバスケットボールをはじめ、タグラグビー、フラッグフットボール、ハンドボール、野球など、さまざまな競技のコート図をそろえています。

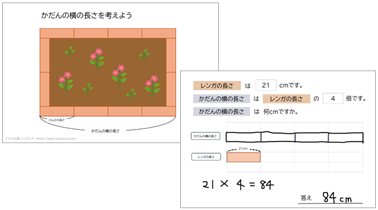

小3 算数 倍の計算「比較量を求める」

倍の計算を考える取り組みです。まず、かだんを使った例題で考え、その後、身近な物を使って机の長さの求め方を考えることで理解を深めます。

数字のない提示カードを最初に示すことで、レンガの長さとかだんの横の長さの関係に気づきやすくなり、倍の概念を理解しやすくなります。

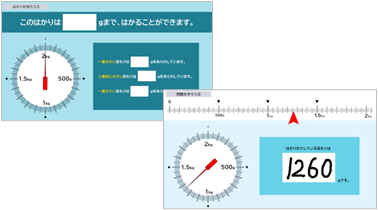

小3 算数 重さのたんいとはかり方

はかりの画像を操作しながら、目もりを数えていくことで楽しみながら目もりの読み取り方を学んでいきます。

秤量 1kgのはかりの目盛りの読み方を確認したあとに秤量 2kg と4kgのはかりの場合にも挑戦できます。

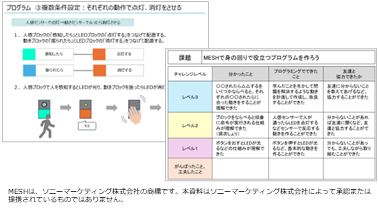

小6 理科 電気の利用「MESHプログラミング」

身の回りで役立つプログラムを考え作っていく取り組みです。

プログラミングを基本から解説する説明資料や振り返り用のシートもご用意しています。

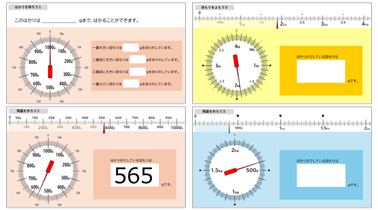

小3 算数 重さのたんいとはかり方

はかりの画像を操作しながら、目もりを数えていくことで楽しみながら目もりの読み取り方を学んでいきます。

秤量 1kgのはかりの目盛りの読み方を確認したあとに秤量 2kg と4kgのはかりの場合にも挑戦できます。

小1 算数 ひろさくらべ

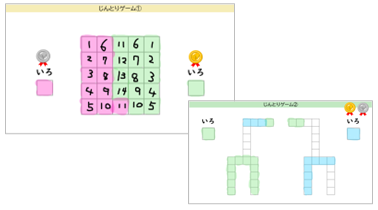

じんとりゲームの活動を通して、マスを使った広さの比較を学びます。

ICTを活用することで、広さの比べ方を試行錯誤しながら考えられます。

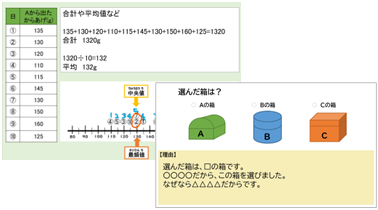

小6 算数 データの活用

ドットプロット図、度数分布表・ヒストグラムを作り、データを整理していきます。代表値やグラフの見方や活用の仕方の理解を深めることができます。

からあげが出てくる『不思議箱』という、子供たちが思わず取り組みたくなる課題を使って、データの特徴のとらえ方や統計の有用性を感じさせることができます。