導入事例

学びを深め合う

「子どもが主語の授業」をめざして

- 取材

- 奈良県大和高田市立陵西小学校 | 山口泰次郎先生

- 使用製品

- オクリンクプラス

- 学年

- 小学4年生

大和高田市立陵西小学校で4年生の担任をされている山口泰次郎先生は、「子どもが主語となる授業」の実現を目指し、子ども同士で学び合える環境づくりを日頃から徹底されています。今回は、社会科「自然災害から人々を守る活動」の単元の集大成として、プレゼンテーションの準備を行う子どもたちの様子を見学させていただいた上で、子どもたち自身で授業をつくりあげるためにICTをどう活用するのか、そのヒントを山口先生に伺いました。

- 目的

- 「子どもが主語になる授業」の実現

- 効果

- ・他者参照機能を活用し、クラス全体で互いに気づきを得たり視野を広げたりできる。

・教員主導ではなく児童主体で表現の仕方を考え実践できる。

導入背景・目的

指導の前提は、「教員がどう教えるか」から「子どもたちがどう学ぶか」へ。横で繋がり効果的に学びを深められることに期待しミライシードの活用

日頃から意識している「子どもが主語になる授業」

私は今回の授業でも、他の授業でも、子どもたち同士で学び合える環境を用意しています。それは教員が授業を組み立てるという意味ではなく、「子どもたちを信じて授業を委ねる」ということです。誰かの疑問は誰かが解決し、ペアやグループで協働して答えを導き出すといった「子どもが主語になる授業」を実現するために、ベクトルが自分に向きがちな中学年の子どもたちに対して、横に意識を向けさせるような声掛けを常日頃からしています。

限られた授業数・時間の中で学習効果を高めるために

子ども主体の授業はどうしても時間がかかってしまうため、事前に指導要領をしっかりと読み込み、活動の目的や意図を明確にした上で方向性をコントロールする必要があります。同時に、ICTを活用することも大切です。例えば、教員が想定していなかった授業展開になった場合、紙の教材と違ってオクリンクプラスであればすぐに必要なカードを作成することができます。また、簡単に他者参照ができることで、個人思考や協働学習の時間をより効果的かつ短くすることも可能です。「子どもが主語になる授業」をできるだけ実践するために、学習効果を高める一助として、ミライシードを活用しています。

導入成果

主体的に学び合う子どもたちをICTの力で効果的にバックアップ

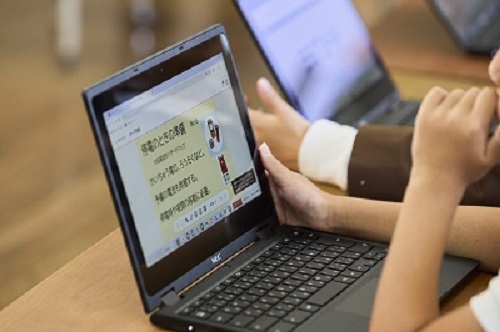

4人で1つの画面を覗き込みながら、ピン集計の意味づけを自ら行う子どもたち

アウトプットとしての資料づくりを行っていた今回の授業の中で、子どもたちは「どうやったらわかりやすいかな」と隣の班のひろばにお邪魔して参考にしたり、4人で話し合いながら1つの画面上で作業したりと、それぞれが自然災害について自分事化して考えている様子が見られました。また、オクリンクプラスの「ピン集計機能」にある8種類のピンの意味を自分たちで決めて、集計結果がわかりやすいように工夫する子たちもいました。

「クラス全員が主語になる授業」の実現に向けて

「誰も取り残さない」ことは公教育にとって重要だと考えます。大きい目標ですが、ICTというツールを効果的に活用することで、実現に近づくと思います。今後も、クラス全員が主体的に学び合う授業づくりを目指して、ICT支援員・島村さんの知見やアイデアを借りながら、引き続き取り組んでいきたいと考えています。

※ページの内容は2024年10月時点の情報です。

使用製品

オクリンクプラス

個人思考と共同作業の自由な行き来により

子ども同士が対話し、主体的に学んでいく授業運営を支援。

お問い合わせ

お問い合わせ