導入事例

「学び方」も身につく!

自分で目標を立て、

見通しをもって行動し、

ふりかえることが自然になってきた

子どもカルテの効果

- 取材

- 埼玉県久喜市立久喜小学校 | 平子大樹先生

- 使用製品

- カルテ

- 学年

- 全学年

不確実な時代に対応できる能力を育むために必要とされているAARサイクル※1 を子どもたちに楽しく身につけさせたい。そんな思いで日々子どもたちに向き合っている埼玉県久喜市立久喜小学校の平子大樹先生は、ミライシードの子どもカルテβ版※2を活用することで子どもたちが主体的に楽しく学ぶだけではなく、学び方も学べているとおっしゃいます。具体的な活用方法や子どもたちの変化について、お話をうかがいました。

※1 AARサイクル:OECDが提唱する学習プロセス。Anticipation〈見通し〉− Action〈行動〉− Reflection 〈ふりかえり〉の3段階をくり返しながら学ぶこと。

※2 子どもカルテβ版:2025年10月リリース予定「子どもカルテ」の先行モニター版。子ども個々の意欲や学習状況に伴走する各種機能によって、主体的な学びと学習サイクルの定着を支援するアプリ。

導入成果

見通しをもって行動し、ふりかえることを

学習だけではなく日常でも自然とできるようになる

子どもたちは小さな「目標」を立てるという経験が浅い

カルテを使うことで、小さくAARサイクルを回す経験を積み重ねられる

平子先生

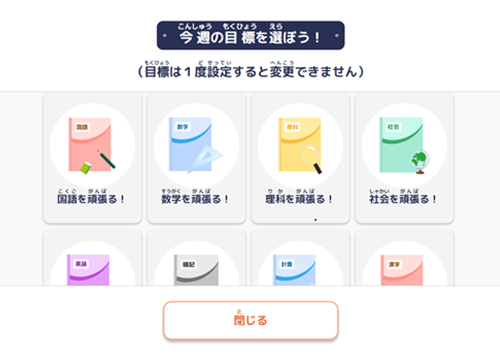

子どもたちの学びに対する目標設定をフォローしてくれる子どもカルテβ版は、AARサイクルの練習にはとても効果的なツールになっています。それは特に1年生で活用した時に強く感じました。子どもに自分で目標を立ててもらうと、ついつい曖昧でアクションにつながらない目標になってしまったり、大きすぎて達成できない目標になってしまったりすることがよくあるのですが、子どもカルテβ版では、毎週具体的で小さい目標を子どもたち一人ひとりに提案してくれます。だから、小さい目標を立てて、そこに向かって見通しをもって行動し、それをふりかえるというサイクルをどんどん回していけます。

6年生は自分たちで目標設定からふりかえりまでできますが、ポイントやお宝交換といった適度なゲーミフィケーション要素がさらなるやる気に繋がっているようです。子どもカルテβ版があることで、主体的にドリルパークに取り組む子も増えました。学びの目標を達成したときの演出として、子どもが喜ぶしかけも工夫されていて、さらに子ども自ら学習サイクルを継続的に回していく練習にもなっているのが子どもカルテβ版のよさです。

AARサイクルが日常でも定着してきた

平子先生

目標を立ててもやりっぱなしでは学びがつながっていきません。うまくいったことも、いかなかったことも大切な学びとして次につなげていくために、しっかり目標を立て、ふりかえりをしていこうということを、子どもたちにはくり返し伝えています。子どもカルテβ版を使うようになってその具体的なやり方を体験でき、理解してきているのではないかと思います。

そのように実感しているのは、学習だけではなく日常シーンでも自分で目標を立ててふりかえりをする姿が見られるからです。例えば、運動会に向けた自主練習でも今日は何をやろうという目標を立てて、次回は何をしないといけないかというふりかえりまで実行している様子が見られました。何かを成し遂げるためには、具体的な目標とふりかえりを行なうことが必要だということが自然と定着してきているようです。

自主学習掲示板が子どもたちの学び合いの場になる

平子先生

強制はしていないのですが、6年生には自主学習をオクリンクプラスのみんなのボードに作った掲示板に提出してもらっています。子どもたちは、この自主学習掲示板を自由に見ることができるので、友だちがどのような学習をしているのか知ることができます。子どもカルテβ版を紹介してからは、自主学習を提出する子が増えました。自主学習の内容は、ドリルパークに取り組んだり、調べたことをノートに書いて写真を撮って提出したりと様々ですが、そこにもちゃんと目標とふりかえり まで書いてくれています。友だちの取り組みを知るよい機会にもなるので、がんばっている子に声をかけたり、面白い取り組みを子どもたちに紹介したり、ポジティブ面を積極的に取り上げて紹介するようにしています。

今年度は、この自主学習掲示板をオクリンクプラスを用いて学校全体でも実施しています。学年を超えて、子どもたちが互いに自主学習を見てスタンプやコメントで交流し合う、全校で刺激し合い、励まし合える学びの環境 です。

先生に言われたからやるのではなく、自ら学びへ一歩踏み出し、学び合えるような土壌をつくっていきたいと考えています。

子どもカルテβ版は子どもにも教師にも利点がある

平子先生

これまで、学び方を学べるアプリはありませんでした。子どもカルテβ版は学び方にフォーカスしたアプリなので、まず子どもたちにとってのメリットは「楽しみながら自然と、目標を立てふりかえる習慣が身につく」 ことです。

教師にとっては、上記を紙のワークシートを準備せずに手軽に促せるのがなによりもよい点です。一斉授業の協働的な学びでオクリンクプラス、子ども個々の定着の学びでドリルパーク、それらの学びの質を高めるための+αとしてカルテβ版があることで、ミライシードの活用を通した学習の流れもスムーズになる期待があります。

これからの予測困難な時代の波を、子どもたちが楽しみながら乗りこなしていくには、創造的思考力や批判的思考力、協働的態度などの非認知能力を身につけることが必要だと考えています。そのためにも自分で目標を立てて学び、それをふりかえるという自己調整力が大切になります。言われた通りのことを単にこなすだけの授業ではなく、単元を貫くゴールを設定し、そこに向かって自分で目標や学び方を決めるような授業にすると、子どもたちの表情が明らかに変わります。子どもたちは試行錯誤しながら真剣に、そして楽しそうに学んでいるように感じます。そんなふうに、ゴールに向かって粘り強く、自己調整しながら学んでいくためのひとつのツールとして、子どもカルテβ版は機能していると思います。

将来的に、カルテで子どもたちの学習履歴をすべて包括して確認できるといいですね。テストの結果、普段の授業の成果物、日々のふりかえりなど、子どもに関する情報がすべてまとまっていて、子どもも教師もそして保護者もカルテを見ればその子の学びがわかる。そんな、その子のがんばりが詰まったポートフォリオになっていくのが理想です。

※ページの内容は2025年4月時点の情報です。

使用製品

カルテ

ミライシードの学習履歴を活用し、

子どもの自己調整力を育むとともに、先生方の日々の指導と評価を支援します。

お問い合わせ

お問い合わせ