導入事例

力を合わせて実現する

子どもたちにとって

「宝物」となる授業づくり

- 取材

- 埼玉県富士見市立針ケ谷小学校 | 本木校長先生、馬場先生

- 使用製品

- オクリンクプラス

- 学年

- 全学年

「学びあい 人がつながり 1 人ひとりが輝く」を教育基本計画に掲げる富士見市。富士見市立針ケ谷小学校では子どもたちが主体となり輝く学びの実践が広がっています。本木校長先生とICT担当馬場先生、ICT支援員の田村さんにICT活用への思いをお伺いしました。

導入成果

ICT支援員と力を合わせて、「やりたい授業」を形に

ICTの柔軟性が、あらゆる課題を抱える子どもたちに対してやさしい授業づくりを実現

本木校長先生

「こういうものを作りたい」「これを用いて授業をしたい」と思っても、教員が1から教材を作るというのはとても難しいことです。でも、ICT支援員の田村さんに相談するとすぐにイメージを形にしてくれるので本当に助かっています。実際に作っていただいたものを活用して授業を行うと、子どもたちの習得が全然違うんですよ。もちろん、タブレットではなく「書く」ことで知識を定着させる子どももいるのですが、特に、支援級の子どもたちは紙に書くことにハードルを感じるお子さんが多いので、ゲーム感覚で学びができるICT学習はとても効果的だと感じています。

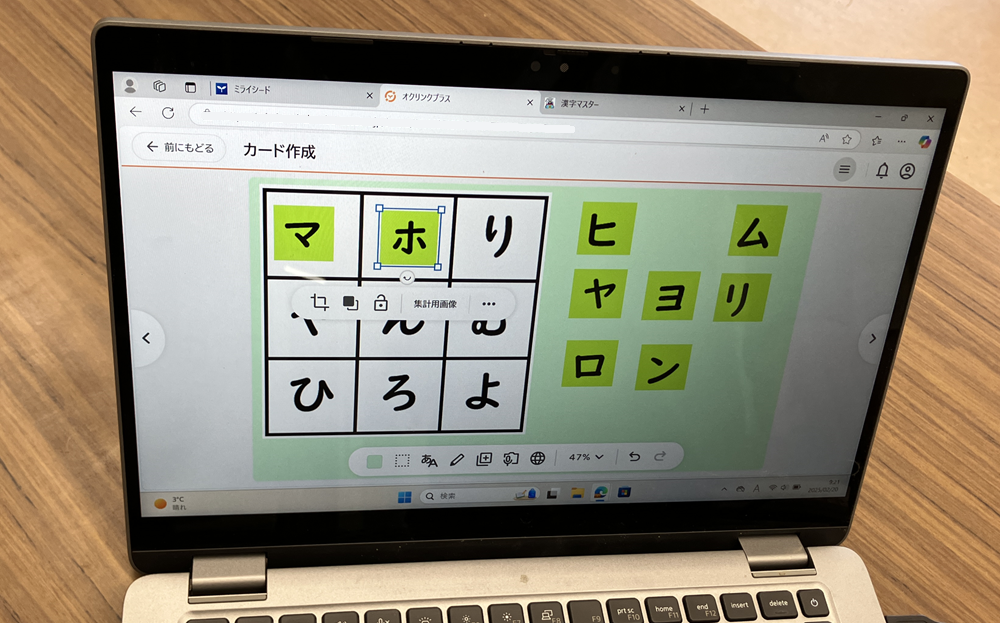

特別支援級の子ども達のために「オクリンクプラス」で作成した針ケ谷小オリジナルのカタカナクイズ。

田村さん

「オクリンクプラス」をはじめとしたICT教材は、いろいろな子どもたちの特性に合わせて柔軟にアレンジしやすくて、とてもありがたいです。針ケ谷小の特別支援学級ではよく相談していただくのですが、実はそこで実装したアイデアを市内の特別支援学校でも展開させていただいています。困難に感じる部分は児童一人ひとり違いますが、やはり一部の子どもの反応がよかったものは、他の子どもにとっても使いやすい場合が多いですから。ある学校で提案させていただいたアイデアを担当する学校間で横に広げていくことで、一人でも多くの子どもたちの学習意欲を高めていければ幸せに思います。

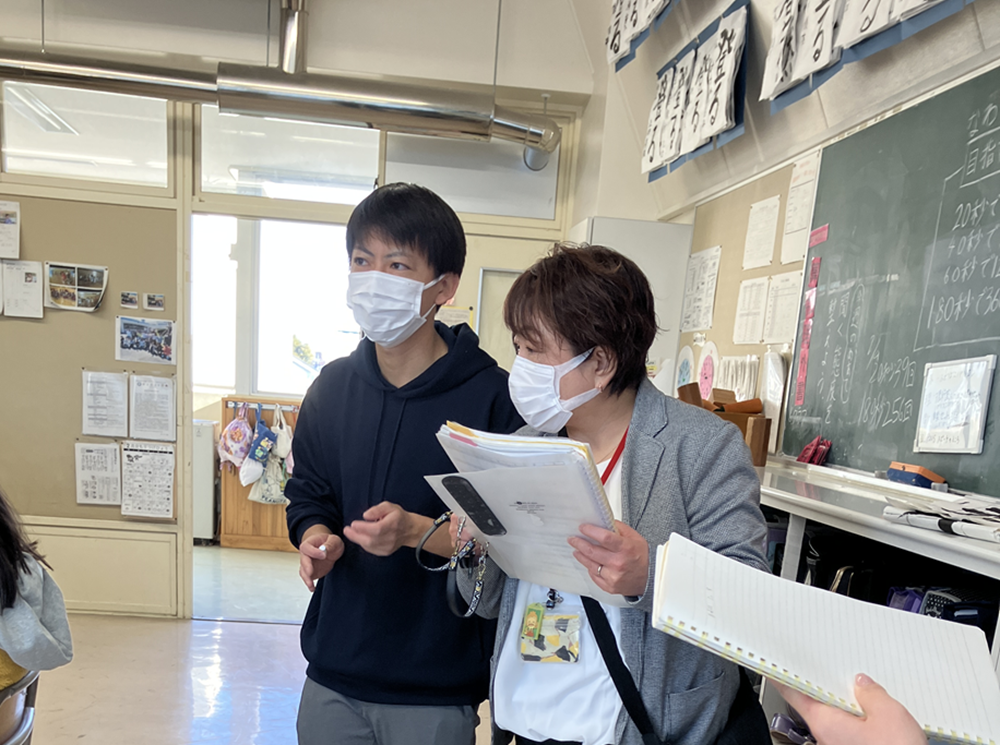

馬場先生(写真左)ICT支援員 田村さん(写真右)授業に参加し、子どもたちの様子や授業の進行に応じて、柔軟に支援。

子どもたちが学びにアクセスする際の基盤として大活躍の「オクリンクプラス」

本木校長先生

田村さんには、支援級に限らず、学校全体でいつも助けてもらっています。先日、1年生の生活の授業で「虫の観察」がテーマだった時は、NHKが出典元の素材を探してきてくださって。子どもたちがタブレット上でじっくりと虫の観察を体験することができたと、担任の先生から喜びの声が上がってきました。

田村さん

オンライン上には学びに有益な情報がいろいろあるので、使わない手はありません。しかも「オクリンクプラス」にURLを貼り付けるだけで、外部のリソースとつながることができるのは魅力的ですよね。面倒な操作はないので、1年生や2年生でも問題なく活用していただいています。授業以外でも、休み時間や自宅学習など、子どもたちが求める時にすぐに学びにアクセスできる環境をさらに整えていきたいと思います。

馬場先生

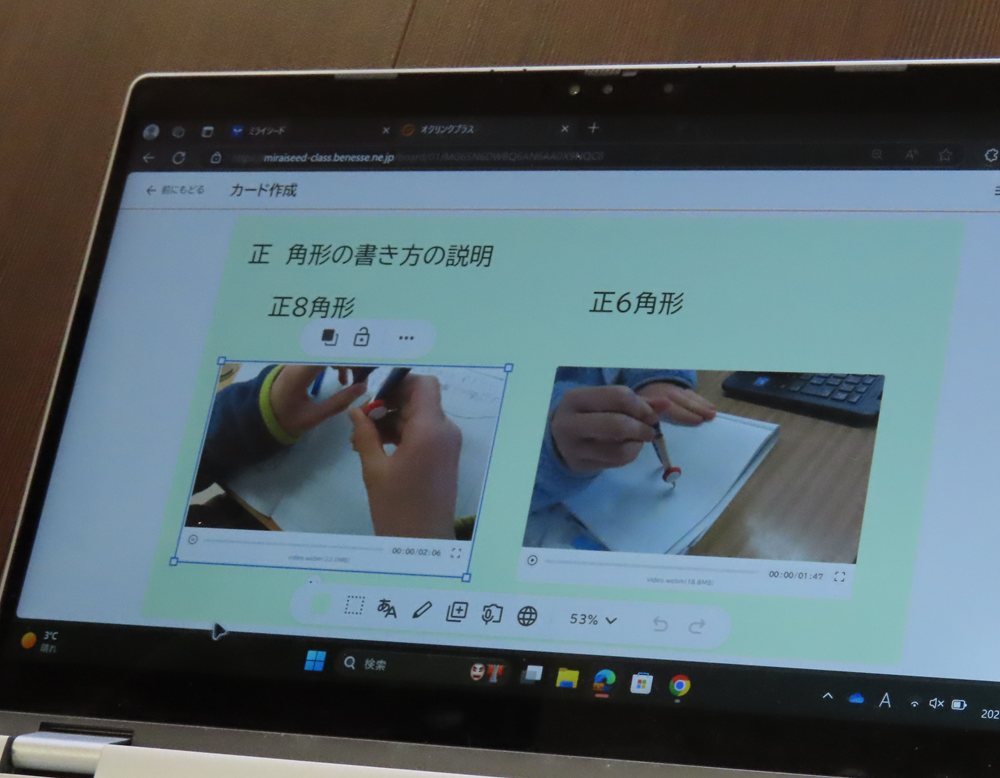

「オクリンクプラス」は、授業でよく活用しています。今日の算数の授業では、相似の図形について「オクリンクプラス」のカードを用いて活動しました。 「オクリンクプラス」は、動画などの情報をカードにまとめて、簡単に共有できるツールだと思っています。たとえば、図形の描き方を動画で撮ってカードに貼っておけば、子どもたちは好きなときに何度でも見返せて、自分のペースで学ぶことができます。ICTをうまく活用することで、それぞれの子どもに合った学び方ができるのは、本当に素晴らしいことだと思います。

本木校長先生

2年生の国語の授業では担任と協力して、「オクリンクプラス」で、授業で学んだことを書いたカードをつなげて保存して、子どもたち自身が必要だと感じた時にすぐに情報を引き出せるようにしていると聞いています。

田村さん

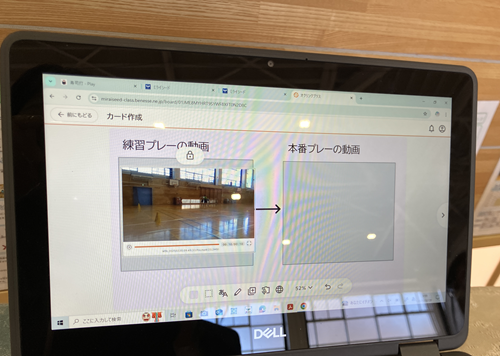

そうですね。例えば、『スイミー』の授業で学んだことをカードに書き溜めておいて、次の単元で違う物語を読む時、「どうやって捉えればいいんだっけ」とつながったカードに戻って振り返る、ということがすぐにできるようにしています。「マイボード」や「みんなのボード」など、蓄積していく先を選べるので、クラスの状況に合わせてアレンジしています。ほかにも、ノートではやりづらかったことを実現できているという意味では、写真や動画も大きいかもしれません。整理整頓前後の机回りの写真を撮影して比較してみたり、ペアで体育での運動の様子を撮影して友達と共有してみたり。子どもたちのいつも楽しく学び合っている姿がとても印象的です

体育での実践。練習前と本番のプレーの様子を動画で撮影し比較し振り返りを行う。

図形の書き方を動画で撮影し共有。子ども達は自分のペースで学べる。

図形の書き方を動画で撮影し共有。子ども達は自分のペースで学べる。

今後の展望・期待

子どもたち自身が困難に立ち向かう時の解決のあしがかりとして、ICTが一つの大きな選択肢になるように

馬場先生

「オクリンクプラス」はじめICTは子ども同士の学び合いの場面で特に有効だと感じています。例えば算数なら、三角形の頂点の位置を変更できるなど、子どもたちがより直感的に、自由度高く操作できるようになるとますます活用の幅が広がると思いますね。これからも、ICTを必要な場面で積極的に活用して、子どもたちの学びを後押ししていきたいです。

本木校長先生

ICTはあくまでツール。日常の授業のなかで、何がなんでも使えばいいというわけではなく、本当に必要な時だけ使うべきだと思うんです。その授業のねらいに達するために必要な手段であれば子どもたちが選択できるようにする、というのは1番のポイントなのかもしれません。私は「ミライシード」が子どもたち目線でつくられた素晴らしいツールだと思っているので、実際に授業を行う先生方にも実感してほしいです。先生が使い始めると子どもたちが使い始めて、あっという間に子どもたちが当たり前に活用する日が来ると思います。紙がやりやすい子だったら紙ででもいい。でもICTを使うことで、子どもたちが何らかの壁にぶつかった時、解決のあしがかりが増えるのは確かです。その機会を増やすために、これからもICT支援員の力を借りながら、積極活用していきたいと思います。

※ページの内容は2025年4月時点の情報です。

使用製品

オクリンクプラス

個人思考と共同作業の自由な行き来により

子ども同士が対話し、主体的に学んでいく授業運営を支援。

お問い合わせ

お問い合わせ