導入事例

すぐに授業が変わる

オンラインサポートで形づくられる

“自律した生徒”の育成

- 取材

- 沖縄県豊見城市立豊崎中学校 | 大城校長先生、内山教頭先生、上原先生

- 使用製品

- オクリンクプラス

- 学年

- 全学年

豊見城市立豊崎中学校は、全国的にも珍しい分離型新設校。同じ市内の市立伊良波中学校から一部を分離し、2024年度に開校しました。新設にあたって用意した制服、校歌、校章のすべてが、地域・全国からのアイデアを実現したもの。広く社会に開かれた学校として、新たな歩みを進めています。

開校にあたって先生方が重視されたのは、「自律した生徒の育成」でした。伊良波中学校時代から課題に感じられていたこの教育目標に、どう向き合ったのか、また、具体的に授業がどう変わったのか、その過程でオクリンクプラスやICTサポートオンラインがどう影響したのかも含めて、大城校長先生、内山教頭先生、授業実践者の上原先生にお話を伺いました。

導入成果

学校が変わる、起爆剤になった

自律した生徒の育成に、真っ向から向き合う

大城校長先生

本校は豊見城市立伊良波中学校の生徒数増加を受けて、一部を分離する形で2024年に開校した学校です。完全な新設ではなく、教員や生徒が共通している中での開校でしたが、これを期に、伊良波中学校時代の教育課題に真っ向から向き合っています。 その一つが、生徒の「自律」です。本校の教育目標は「自律・尊重・創造」であり、伊良波中学校時代から分離するにあたり自律した生徒の育成を掲げました。一方で、当時の伊良波中学校は教員が課す宿題をこなすだけで、子どもたち自身が問いを持って学びに向かったり、自分に合った学習法を選びながら学んだりといった活動に取り組む様子は少ないように感じました。

では、いかにして自律した生徒を育成するのか。私は教員と生徒は、相似形にあると考えています。ですから、まずは教員が自律した学び手となるべく、研修の在り方を大きく変更しました。全校一斉の研修は4月と夏休みだけ(全体研究授業は除く)。それ以外の期間の研修は、個々の先生が関心のある研修を選んで受講する形とする。そして、研修を受けたあとはA4一枚の報告書を作成し、全職員へ配布する。こうして、関心の赴くままに研修を受け、一人の先生の授業改善が、全体へと広がっていくように設計し直しました。

内山教頭先生

学校として授業づくりのスタンダードやルールを示すことはしていません。あくまで、教科・単元・一授業の中で、自律した生徒を育てることを目標にしようとだけ、示しています。ただ、先生方の授業づくりはすでに変わってきていますね。例えば、先日参観した数学の授業は自由進度学習の形で進めていたのですが、どんどん問題を解き進める子もいれば、先生が教えている様子を端末で撮影した動画を、振り返りながら学ぶ子もいました。それから、社会では単元全体の大きな問いに対して、個々の生徒が自分の問いを立てて調べ、発表する授業も見られました。

本年度から導入しているオクリンクプラスやICTサポートオンラインをはじめ、ICTが授業づくりに与える影響も小さくありません。例えばオクリンクプラスを活用すれば、個々の生徒が自分の理解度や考えをその都度その都度アウトプットし、他者のアウトプットを参考にしながら、発表に向けてそのアウトプットをブラッシュアップしていけます。そうした生徒の思考のプロセスが可視化されるからこそ、手が止まっている生徒に向けて、教員もこれまで以上に働きかけられる。こうしたいい循環が、自律した生徒の育成に大きく貢献してくれています。

「板書を写す時間」より、「学び合う時間」の方が長くなった

上原先生

たくさん板書をして、私が話して、生徒は板書を写して、問題を解く。以前は、私もこうした“教員が評価する”授業ばかりでした。生徒にとっては、板書を写す時間の長い授業だったと思います。ただ、私も板書をつくっているときの生徒の反応の悪さはずっと気になっていて。今年度、学校が変わったこともあり、思い切って減らしてみようと思ったのが、授業が変わるきっかけでした。

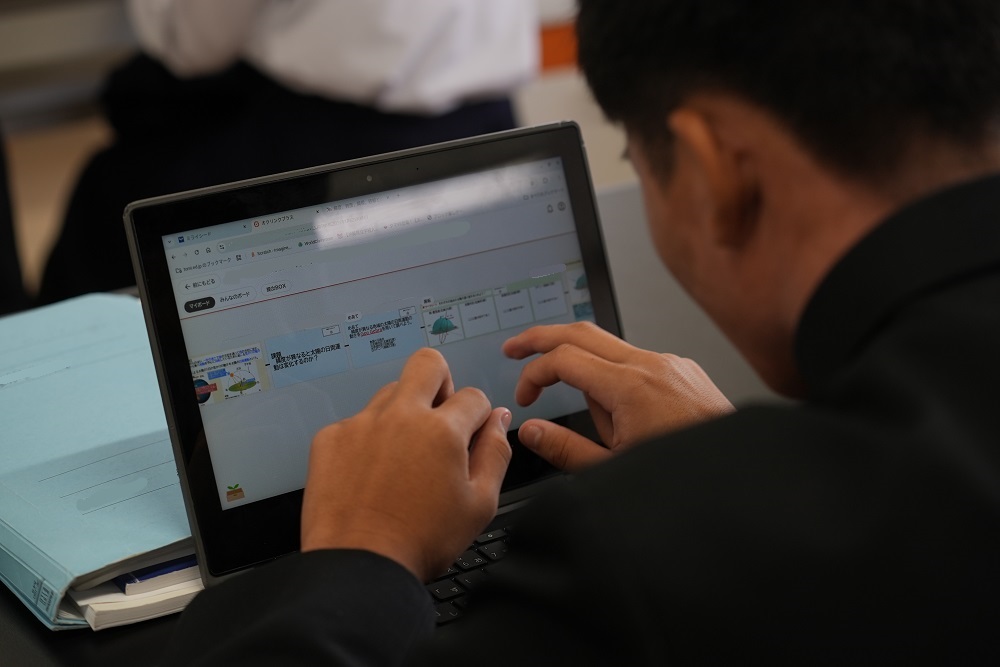

はじめは少しずつ板書を減らして、代わりに生徒同士が学び合う時間を増やしました。例えば、実験後の授業で「どうしてこの現象が起きるのか考えてみよう」と投げかけ、オクリンクプラスの「みんなのボード」に意見を書く。席を移動しても構わないので、生徒同士でどんどん話し合わせる。こうした、私が教えるのではなく、生徒同士で学び合う授業が今は中心となっています。

すぐに聞ける。その安心感が、活用につながった

上原先生

実は、私は今年度に入って初めてオクリンクプラスに触りました。操作方法を学ぶところから始めたのですが、比較的すぐに授業で実践できたのはオンラインサポートの支援を受けられたからです。

例えばはじめは、オクリンクプラスで集計機能をかけるときに、どうやっても私がつくったテキストまで集計されてしまって困っていました。ただ、その場ですぐにICTサポートオンラインを予約して、相談したらすぐに解決できました。独学でなんとなく操作していると、どうしてもどこかで行き詰まります。本校は沖縄県にありますから、本州から頻繁にICT支援員さんに来てもらうわけにもいきません。それでなくても、急に行事の予定が変わったり、生徒支援の時間を取る必要があったりします。いつでも、こちらの都合がいいタイミングで専門家に相談できて、困りごとをスピーディに解決できるのが、オンラインサポートのよさだと私は感じました。

私は今年が初めての挑戦ということもあって、まだ専門の理科の授業でしか、オクリンクプラスを活用できていません。今後は道徳や学活をはじめ、他の活動でもどんどん活用していきたいです。オンラインでも一部公開されていますが、ほかの先生方のお取り組みはとても参考になります。ICTサポートオンラインの方からも、実践事例をたくさん共有いただいて、今後の授業づくりの糧にしていきたいです。

今後の展望・期待

デジタルの活用をリアルの会話に生かし、新たな個性を引き出す

萩原先生

今年の冬休みは、間違えやすい漢字をドリルパークで配信したいと考えています。ある児童に自主学習でドリルパークを選んでいる理由を聞いたところ「すぐに回答がわかって、解説が見れるから!」と答えていました。特に長期休みは、採点が先になると苦手がすぐに克服できないので、その場で採点してくれるドリルパークが効果的だと感じています。

授業や課題のプリント準備にかかっていた時間も大幅に削減されたので、履歴を見ながら子どもたちの学習した足跡を会話のきっかけとし、さらに一人ひとりの苦手に寄り添った指導に当てていきたいです。

※ページの内容は2024年11月時点の情報です。

使用製品

オクリンクプラス

個人思考と共同作業の自由な行き来により

子ども同士が対話し、主体的に学んでいく授業運営を支援。

お問い合わせ

お問い合わせ