導入事例

自分にとって最適な学習方法を

見つけるための選択肢を

- 取材

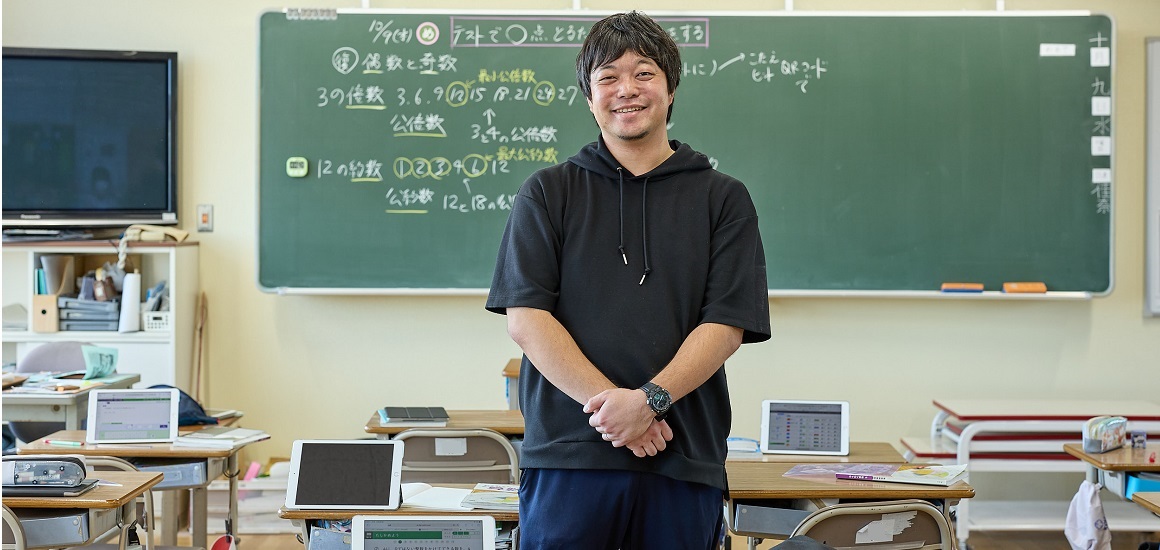

- 愛知県豊川市立国府小学校 | 山口悟先生

- 使用製品

- ドリルパーク

- 学年

- 小学5年生

豊川市立国府小学校の山口先生は、ご自身が受け持つ算数・理科の授業において、小テストの前に単元の復習の時間を設け、その中で自由進度学習を実践されています。学習のツールとして用意するのは紙の教材とドリルパーク。これまでの「紙で解く」スタイルにドリルパークが加わったことで、多くのメリットを感じているという山口悟先生。校内の情報担当でもいらっしゃる先生に、実践の内容や得られた効果についてお話を伺います。

- 目的

- 授業の復習における個別最適な学びの実現と、自学自習で必要な自己調整力の確立

- 効果

- ・得意な子はどんどん先に進められ、苦手な子は自分のペースで気軽に楽しく取り組める。

・紙で解くよりも長い時間、自習に集中できる。

導入背景・目的

児童一人ひとりが、特性や好み、習熟度など、自分に合った方法を選んで学習を進められるように

プリントでは本当の意味での自由進度学習がしづらい

私の授業では、基本的にはテスト前の1時間を復習の時間としています。クラスのみんなで基本的な内容の復習をしてから、自由進度学習に各自で取り組んでもらうという流れが多いです。これまで自習の際は、教科書の問題や紙のワークとは別にプリントを配付していましたが、早く終わってしまった子が手持ち無沙汰になってしまったり、つまずいてしまった子が問題をやりきれなかったりと、全員にとって有意義な時間とはいえない状況でした。そこで、それぞれの子どもが特性や好み、習熟度などに合わせて学習を進められるよう、プリントに代えてドリルパークを活用することにしました。

導入成果

自分にとって最適な学習方法を選べるようになったことで、手が止まる児童が少なくなった

解き進めたい子と取り組むこと自体にハードルがある子、いずれにとっても価値のある時間に

元々課題に感じていた習熟度やマインドのギャップを越え、どの児童にも楽しく取り組んでもらえるということがドリルパークの最大のメリットだと思っています。どんどん解き進めたい派の子が問題量をこなせることは言わずもがなですが、書くことが苦手だったり理解が追いついていなかったりしてプリントでは手が止まってしまっていた子にとっては特に大きな効果があるようです。例えば、選択式の問題で気軽に解答できたり、自動採点で丸つけのプレッシャーがなくなったり。これはどの児童にとってもかもしれませんが、できたことを可視化し褒めてくれる仕組みや取り組むテンポ感なども、学習に向き合うモチベーションに寄与している気がします。

学習の進め方を自分で考えることが自己調整のトレーニングに

現在プリントは配付していませんが、紙のワークは引き続き活用しているので、紙で解きたい子はそちらを中心に取り組んでいます。紙とデジタルを組み合わせる場合は、どのような比重・優先度で使い分けるのかといったことも含め、状況に応じた選択が子ども自身でできるようになってきていると感じています。学習の進め方に正解はないので、児童一人ひとりがそのときの自分にとって最適なやり方を選べるように、これからも紙とデジタルの両輪で、自由進度学習の時間を充実させていきたいです。

※ページの内容は2024年11月時点の情報です。

使用製品

ドリルパーク個別学習ドリル

個々に合ったレベル・ペースで、知識の確かな定着や

主体的に個人で学ぶ姿勢を支援します。

お問い合わせ

お問い合わせ