導入事例

定着度の確認を

“楽しく”“自律した”

学びへとつなげる

- 取材

- 愛知県豊川市立一宮中学校 | 金子先生、本間先生

- 使用製品

- ドリルパーク

- 学年

- 中学3年生

社会科は覚えることが多い。だからこそ、退屈ではない、かつ知識の定着度もしっかり確認できる授業づくりが必要。そう話すのは、愛知県豊川市立一宮中学校で社会科の教鞭をとる、金子先生(社会科主任)と本間先生です。金子先生と本間先生は、授業内においても、テストにおいても、家庭学習においても、様々な場面でドリルパークを活用し、生徒の主体的な学習を引き出しています。そのノウハウや成果について、お二人に伺いました。

導入背景・目的

生徒と教員にとって、共に望ましい宿題のあり方を検討していた

担任が5教科を見る、従来の宿題のあり方を改革

金子先生

本校はこれまで、担任の教員が自分のクラスで5教科の宿題を課していました。このやり方だと、例えば私の場合、社会の宿題だけは生徒の理解度をその場で判断してレスポンスできるものの、英語や数学ではそれができません。答えを写しているかどうかすら、わかりませんでした。こうした宿題のあり方に意味はあるのか、そもそも5教科の宿題を一律に課すべきかどうかを含めて校内で議論し、2023年度末で担任が課す宿題を廃止しました。 といっても、生徒に勉強してもらう必要は当然ありますし、教科で毎回宿題を出すのでは教員の負担感は変わりません。そこで、再び教員間で議論し、3年生は紙の問題集全般を廃止して、ドリルパークで宿題を課す形を取ることにしました。

本間先生

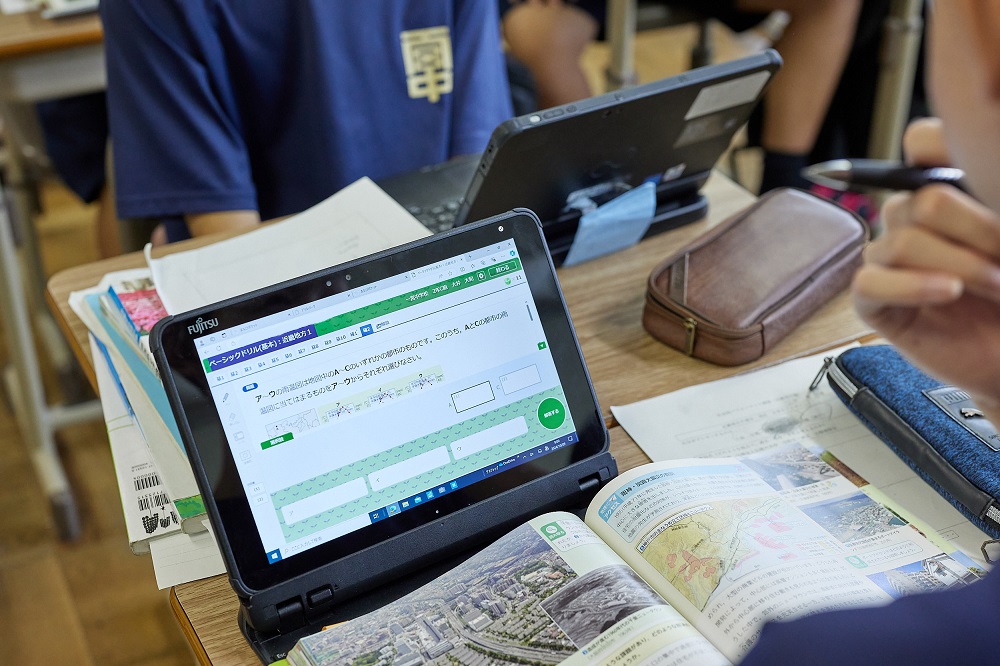

私と金子先生が担当している3年生の社会では現在、宿題とは別に、定着度の確認を行う時間として、授業内でもドリルパークを活用しています。時間は授業冒頭の3~5分間。解く問題は生徒が自分で選びます。ドリルパークの時間が終わったら、20分ほど教員が知識のインプットを行い、残りの時間で班やテーマ別の協働学習に取り組むのが普段の授業の流れです。今日も授業の後半に、「あなたが生きていくために必要なもので、お金で買えるもの」について、一人につき5つのカードをつくって共有する活動に取り組みました。

導入成果

定着度も、授業の集中度も、活動量も大きく変化

たった5分。その5分が、生徒の前向きさを左右する

金子先生

先ほどお伝えしたとおり、授業内でドリルパークに取り組むのは冒頭の3~5分。ちょうど、一つのモジュールを終えるのに必要な時間です。短時間ですが、この時間だからこそ私は達成感を感じつつ、毎回の授業で飽きずに「もっと解きたい」と思い続けてもらえると考えています。 解く問題を自由にしていることや、ドリルパークがゲーミフィケーション的に取り組めるよう設計されているのもあって、子どもたちの集中力はとても高いです。

本間先生

解く問題を自由にさせたのは、2学期に入ってからです。初めは課題配信がいいのか、それとも生徒に選ばせたほうがいいのか、悩んでいました。どちらがいいのか生徒に聞いてみたところ、自分で選びたいという生徒が意外といましたので、その自主性に任せてみようと考えました。 金子先生のクラスと同様に、私が受け持つクラスでも生徒の意欲は高く、授業を始める2分ほど前には、みんな座って問題を解く準備を始めています。毎回の授業のルーティンとして取り組み続けるうちに、授業への入り方が変わったと感じています。

金子先生

生徒たちには、ドリルパークへの向き合い方をしっかり伝えています。私としては、ドリルパークを通じて生徒に学びの調整力や、主体性を身につけてもらいたい。ですから、「ドリルパークに取り組むと、到達度がわかる。ただ問題を解くのではなくて、できていないところの知識を定着させることを意識して」と、折に触れて取り組む目的を伝え直しています。

ただ覚えるだけではない、自律した学習をめざして

金子先生

私が受け持つクラスでは、宿題と日々の演習のほかに、単元テストとしてもドリルパークを活用しています。

まず、単元テストの1~2週間前に課題を配信し、ここから全く同じ問題を出題すると予告します。そのうえで自主学習に取り組んでもらい、単元テストで定着度を確認し、復習してから定期テストに望む。この流れで、日々の定着度の確認と単元テスト、定期テストをつなげています。 なお、ドリルパークでは画面上に答えの選択肢が出ますが、単元テストの際は問題だけを印刷して解答させています。選択肢があると、たまたま正答したのか、それとも本質的な理解のうえで正答したのかわからないからです。ただ、最近はドリルパークにも書かせる問題が増えてきていますよね。歓迎すべきアップデートだと感じました。

本間先生

今日であればカードづくりを行ったように、私も金子先生も、なるべく活動量を増やすことを意図して授業を組み立てています。社会科という教科は、生徒の活動を意図的に組んでいかないと教員による説明が増えてしまい、ただ“覚える”だけの授業になりがちです。そんな授業は、やっぱり楽しくありません。楽しくないなら、生徒も関心を持てないでしょう。どうすれば楽しい授業がつくれるかは常に意識しています。 一方で、覚えることが多い以上、定着度の確認もやはり大切です。その確認の時間を短く、かつ効果的にドリルパークで実施できているから、活動量を減らさずに、生徒にとって“楽しい”授業をつくれているのかな、と思いますね。

※ページの内容は2024年11月時点の情報です。

使用製品

ドリルパーク個別学習ドリル

個々に合ったレベル・ペースで、知識の確かな定着や

主体的に個人で学ぶ姿勢を支援します。

お問い合わせ

お問い合わせ