導入事例

活用の広がりも、

深まりも得られた

- 取材

- 愛媛県東温市立南吉井小学校 | 高須賀先生、大戸先生、野中先生

- 学年

- 全学年

東温市立南吉井小学校は、「よく学び、心豊かにたくましく生きる児童の育成」を学校教育目標に掲げる、愛媛県の公立小学校です。市の支援のもと、電子黒板やプロジェクターなど、端末以外の環境も整備しているほか、ICT支援員による授業提案や操作支援も活発にご利用いただいています。

ICTの活用に積極的な同校について、授業づくりに関する想いや、ICT支援員による支援の状況を情報教育主任で4年担任の高須賀先生、5年担任の大戸先生・野中先生に伺いました。

導入成果

専門的なサポートの存在が、教員の意欲を変えた

ICT支援員がいるから、教員が挑戦できる

高須賀先生

今年度から本校の情報教育主任となり、夏季休業中の校内研修や全教職員向けのICTスキルチェックなどを担っています。ただし、学級担任をしていることもあって、授業中は他の先生方の困りごとに対応できません。

先生方はICTの活用に積極的な方が多いですが、ICTに関するスキル自体は他校の先生とそう大きく変わりありません。「機器がうまく接続できない」「アプリケーションが止まった」といったトラブルに、自力で対応できない先生方もまだまだいます。

こうした本校の状況を、巧みにサポートしているのがICT支援員さんです。現在は月に6回来校いただいて、直接授業に入ってトラブルに対応してもらっています。何かあってもICT支援員さんを頼れる状況だからこそ、ICTに慣れない先生方も活用に対して前向きになっているのでしょう。

私自身は今、情報教育主任としてデジタルとアナログの最適なバランスを研究しているところです。ICTの活用には様々なメリットがありますが、アナログな指導が求められる場面もまだまだあります。また、持ち帰りをはじめ、児童の活用がこれからさらに深まっていけば、モラルやリテラシーに関する指導も充実させていかなければなりません。

何を、どこまでデジタル化していくのが望ましいのか、模索していく段階へ入ったのは、望ましいことなのかもしれません。子どもの将来につながる活用のあり方を、ICT支援員さんと一緒になって考えていけたらと思います。

視覚に訴える授業づくりと、その裏にあるサポート

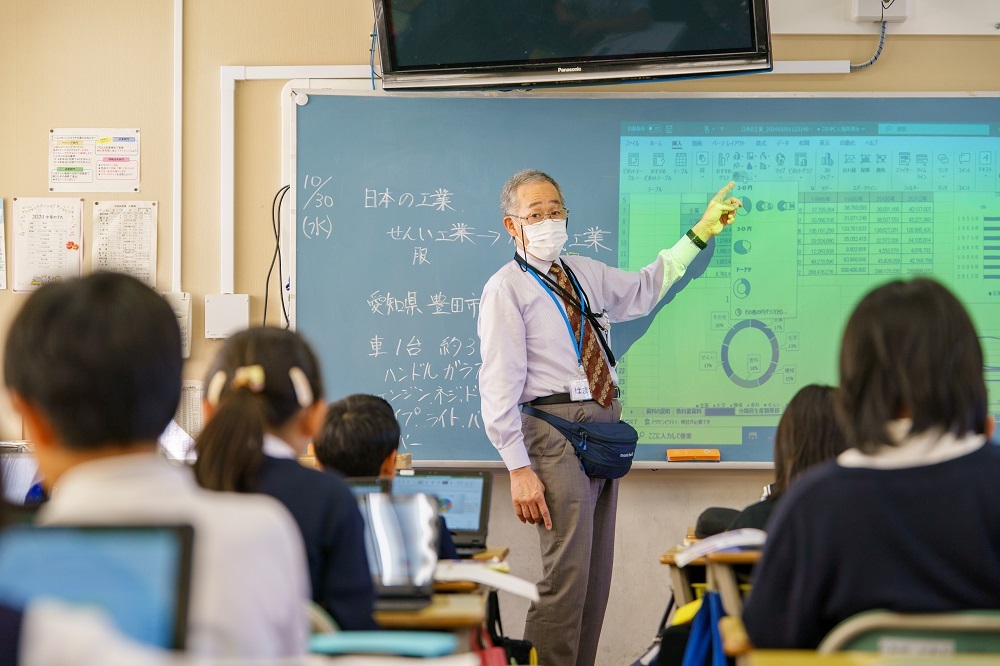

野中先生

私は5年生の学級を担任しています。5年生は算数科と社会科を筆頭に、覚えることが飛躍的に増える学年です。ですので、思考・表現はもちろん大切ですが、ベースとなる知識・技能が疎かにならないように、“教える”ことに重きを置いた授業設計を心がけています。

私はどちらかというと板書を大切にするタイプなのですが、知識・技能の習得に対して、ICTだからできるアプローチがあるとも考えています。特に、視覚への働きかけは、ICTが得意とするところでしょう。

例えば社会科では、よく授業の冒頭に動画を視聴する時間を設けています。フルカラーの動画は児童の関心を引きやすく、内容の理解に役立ちます。それから、教科書の内容に関連した図やグラフを提示したり、自分たちで作成してみたりと、ICTを授業内で活用する場面はたくさんあります。

今はまだ算数科や社会科での活用が中心なのですが、今後は技能教科にもICTを取り入れていく予定です。例えば体育科で、参考となる映像資料や自分の動作を撮影した動画を見る時間を設けたら、口頭で指導していたときよりも、正しい動作を理解しやすくなるでしょう。ICTの視覚に訴える力を、もっともっと活用していくつもりです。

ICT支援員さんには、授業内でも授業外でも、大いに助けてもらっています。私が一番お願いしているのは、授業で使う動画や図、グラフのデータの提供です。ICT支援員さんは私よりもずっと検索能力が高い。空いた時間にお願いすると、すぐにデータを送ってくださるので、授業づくりに割く時間を短縮できています。

来校されたときは、授業に入ってもらって、端末の操作方法を説明いただいています。ICT支援員さんが全体に説明して、私がつまずいている子の補助に入る形ですね。慣れているからか、子どもたちへの説明も上手で、児童が端末に向かうハードルをうまく下げてくれています。

ICT支援員の見守りの中で、児童とともに学ぶ

大戸先生

私は一人ひとりの児童が、授業のねらいをしっかり考えながら学ぶことを重視しています。といっても、必ずしも一人で考える必要はありません。私がコーディネーターとして仲立ちしながら、児童同士で意見を交換する、学び合いの中で思考を深めていくことをねらって、授業づくりに臨んでいます。

こうした考えから、協働でアウトプットするスタイルの授業を積極的に実践しています。例えば今日も、グループでスライドをつくって発表する授業を行いました。協働においても、アウトプットにおいても、ICTの活用は効果的です。オフィスソフトを使えば字数が自動でカウントされますし、手書きが苦手な子でも成果物をまとめやすいです。

ただ、私自身は実は大の機械音痴でして…。授業でどんどん使っていきたいので、自分でも勉強はしているのですが、マニュアルから少し外れた操作やシチュエーションになると途端にわからなくなってしまいます。

その点で、ICT支援員さんが授業に入ってくれるのは本当に助かります。私のトラブルにも、子どもたちのトラブルにも、その場ですぐに対応してくれますから。常にいてもらいたいくらいですね。

授業外のアドバイスや授業提案もありがたいです。先日も、表やグラフを使った授業づくりを相談したのですが、私が考えるよりもわかりやすい図やグラフをすぐにつくって提案してくれました。私の中にある「ICTでこんな授業がしたい」という想いを具体的にしてくれるので、授業で実践するハードルが大きく下がりました。

児童には、ある程度オフィスソフトの操作に慣れたうえで、中学校へ上がってもらいたいと考えています。教科の学習が苦手な子でも、胸を張れるスキルが一つあったら、自己肯定感や自信を持って中学へ上がっていけると思うんですね。そのために、私自身が挑戦してみたいことはまだまだたくさんあります。これからも、ICT支援員さんの力を借りて、チャレンジしていくつもりです。

※ページの内容は2024年11月時点の情報です。

お問い合わせ

お問い合わせ