導入事例

点ではなく線で育てる

小中連携でのICT活用

- 取材

- 東京都新宿区立天神小学校、新宿西戸山中学校、 | 新井 正一校長先生、佐野 国政先生、賀屋 寛校長先生、渡辺 裕也副校長先生、井上 藍先生

- 使用製品

- オクリンクプラス

- 学年

- 全学年

東京都新宿区では、区全体で、教育のあらゆる側面において小中連携が後押しされています。そのなかでも、ICT利活用は先生方のご関心も高く、研修会や授業見学が度々設けられるテーマの1つです。今回は、ICTを活用されるなかで子どもたちに見られている変化や、未来への展望について、新宿区立新宿西戸山中学校の賀屋 寛校長先生、渡部 裕也副校長先生、井上藍先生と、新宿区立天神小学校の新井 正一校長先生、佐野 国政先生にご同席いただき、お話を伺いました。

導入成果

小中連携でICT活用について研究することで、授業の可能性が広がった

ICT活用、特に相互参照で授業の質が高まった

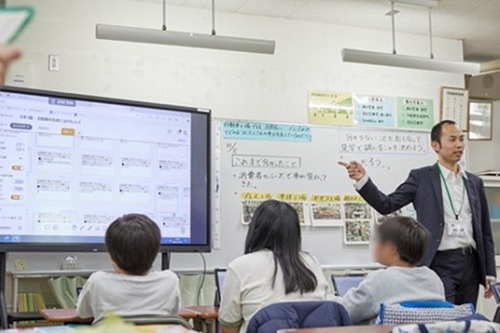

佐野先生

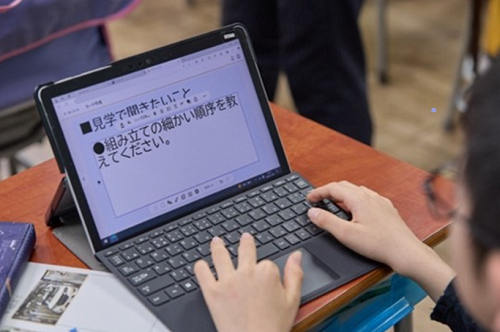

日常的に授業、学級活動にミライシードなどのアプリを使用しています。特に、ほかの人と意見を交流させて、新しい気づきを得たうえで自分のアイデアの幅を広げていけるというのは、ICTを活用する最大のメリットだと思います。実際に私の授業でも、たびたび実践しています。例えば、自動車工場見学の準備として行った授業では、オクリンクプラスのカードを相互参照しながら、現地で明らかにしたい疑問や知りたいテーマについて、それぞれで考えてもらいました。「つくり方」「自動車はどこに」「消費者のニーズ」など、個人思考では思い浮かばなかったことが友達の意見を通して新しい選択肢として加わり、本当に自分が知りたいことをテーマとして掲げられたことで、子どもたちの社会科見学への期待感が高まったようでした。このように、児童同士で学び合える授業をこれからも実践していきたいですね。

井上先生

自分の考えを表現するのが苦手な子でも、気軽に他者参照できるようになったのは、大きな変化だと思います。また、資料を用いた学びを展開する場面が多い社会科を筆頭に、授業のなかであらゆる情報にアクセスしやすくなったことも、学びの質の向上につながっていると感じています。

小中連携で、子どもたちを点ではなく線で育てられるように

賀屋校長先生

子どもたちにとって、学校は、溢れた情報のなかから自分にとって必要なものを取捨選択するということを、失敗しても繰り返し挑戦していける場でありたいですよね。そのためには、子どもたちが楽しく学びを実感できる授業を展開する教員の力が欠かせないと思っています。その1つの体現の形として、新宿区では、連携した小中学校間で、授業の見学に行き来したり、協議会を開いたりして、教員同士の学び合いの機会を持っています。

渡部副校長先生

私たちの校区では、今年度はICTをテーマとして設定し、教科ごとに分科会を設けて意見交流するようにしました。授業見学や協議を通して、活用の仕方について学び合いました。

佐野先生

本校と連携校では、開催校が主体となりテーマや分科会を決めています。昨年本校で実施した際には、総合・特別活動・生活指導の分科会を設定し、参加者を学校ごとに割り振っていただくようにしました。回数が多いわけではありませんが、このような他校の実態を知る機会はとても貴重だと感じています。先ほど中学校で2年生の授業を見学させていただいたのですが、オクリンクプラスのカードに書く文字量が多いことに驚いたと同時に、今私が受け持つ小学6年生の2年後の到達イメージを具体的に持つことができました。早速、授業にここでの学びを反映させてもらおうと思います。

井上先生

私も今年はICT関連の研修にたくさん出させていただき、収穫が多くありました。なかでも印象的だったのは、ある先生が小学校の学年ごとに設定していたICTに関してのスキルマップです。何年生までにこういうことができるように、という説明を丁寧にしていただいて、私自身の学びにつながりました。

今後の展望・期待

子どもたちに最新の学びを提供し続けるために、教員自身も学び続けていく

新井校長先生

子どもたちの視点で考えると、学年に応じたICTの活用スキルを身につけさせるための段階的な指導がまずは大切です。そのうえで、現場の先生方が日々実践されているような工夫をすることで、ICTの効果が最大化するものだと考えています。また、教員自身が、変化し続けるというデジタルの特性を念頭に置き、学びを止めないことも重要だと思います。そのために、区全体で行っている小中連携をもっと活性化させ、教員同士の知識を常にアップデートしていくことがこれからの目標です。

※ページの内容は2024年12月時点の情報です。

使用製品

オクリンクプラス

個人思考と共同作業の自由な行き来により

子ども同士が対話し、主体的に学んでいく授業運営を支援。

お問い合わせ

お問い合わせ