導入事例

デジタルドリル学習

- 取材

- 福岡県大野城市立御陵中学校

- 使用製品

- ドリルパーク

- 学年

- 中学2年

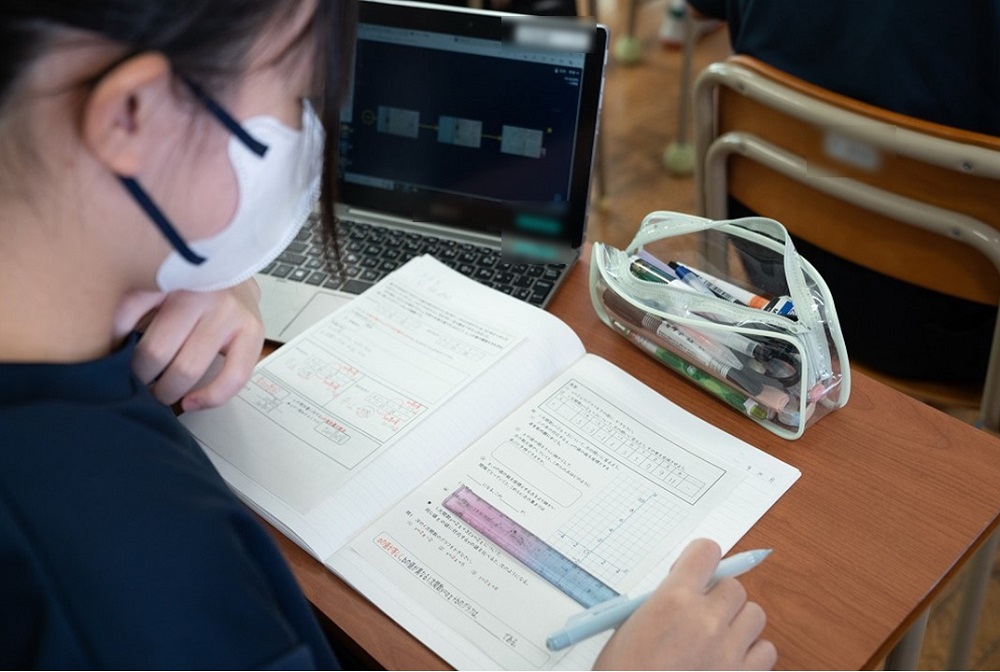

大野城市立御陵中学校では、朝学習の時間や数学の授業などにおいて「ドリルパーク」を活用し、生徒の理解を深める取り組みを行っています。様々なシーンでデジタルドリル活用を進めることで、生徒一人ひとりの主体的な学びを支援している数学ご担当の末次先生にお話を伺いました。

導入背景・目的

学力の二極化を是正。生徒個々にあった学びを実現

本校では数学に苦手意識を持つ生徒が比較的多いこと、成績層の二極化も指導上の課題です。授業中ではICTを使って生徒同士の学び合いを深めながら、生徒それぞれの理解度にあわせ、必要な学習が進められるようにしたい。そのために知識定着の場面でもICTを活用しています。

導入成果

短時間完結だから、様々なシーンで取り組める

数学では授業の始まりに、前時までの内容をドリルパークで復習する時間を5分設けています。このウオーミングアップの意図は、生徒にこれまでの学習内容を思い出させ、理解を定着させること。復習であればどこを解いてもよく、理解度や進み具合に応じて取り組む問題を生徒自ら選択します。

不安な生徒は繰り返し解いたり、戻って解いたりすることで自信を深め、一方で自信がある生徒はどんどん先に進むことができます。このように、個々の状況に合わせて生徒単独で学習できる点がデジタルドリルの大きな利点だと感じます。

授業の最後にはその時間で習った内容をドリルパークで解き、理解の確認がすぐにできるようにしています。

さらに学校全体で毎朝10分間の朝学習時間が設けられており、週ごとに取り組む教科を決めています。この時間にタブレットを使ってドリルパークを解く生徒も多く、前述のように授業の最後で取り組むべき問題が終わっていない生徒はこの時間や次の授業の冒頭5分を活用します。複数の時間でドリルパークに取り組む機会があるため、繰り返し同じ問題に挑戦したり、少し前の範囲に戻って解き直しをしたり、自分なりの工夫をしながら進めている様子が見られます。

今後の展望・期待

多様なメディアを使い分け、理解度を引き上げる

夏休み期間にはドリルパークで復習課題を出しました。共通単元に対する生徒個々の理解度を一覧で見ることができ、瞬時に生徒の状況を把握することができます。

一方、テスト前には、紙のドリルやワークを使って復習を行います。これにより、生徒は実際のテスト形式に慣れ、理解を深めることができます。

これからも学習目的やシーンにあわせ、最適なツールを選びあわせながら生徒の学力向上をサポートしていきたいと考えています。特に、苦手意識を感じている生徒がデジタルドリルでしっかり理解し、次の問題に進めるようになるよう、解説などの内容、問題の多様なレベル化にも期待したいです。

※ページの内容は2024年9月時点の情報です。

使用製品

ドリルパーク個別学習ドリル

個々に合ったレベル・ペースで、知識の確かな定着や

主体的に個人で学ぶ姿勢を支援します。

お問い合わせ

お問い合わせ