導入事例

学び方の選択肢が増えたことで

児童の主体性と自己調整力が向上

- 取材

- 京都府京丹後市立島津小学校 | 小林雄太先生、松本琢磨先生、矢野花寿文先生、萩原さくら先生

- 使用製品

- ドリルパーク

- 学年

- 全学年

京丹後市網野町にある島津小学校は、全校児童63名。各学年10名前後の少人数制だからこそ培える自立心や一人ひとりの個性を伸ばしながら、学年を超えた交流を深めている。今回は教務主任で4年担任の小林雄太先生、情報教育担当で2年担任の松本琢磨先生、1年担任の矢野花寿文先生、5年担任の萩原さくら先生に、学年ごとのドリルパークの活用と効果についてお伺いした。

導入背景・目的

ICTの効果を児童に還元するには、教員自身の継続した学びが重要

小林先生

一昨年島津小学校に着任したのですが、その頃は学校全体で情報機器活用について消極的で、あまり活用が広がっていませんでした。ミライシードは導入されていましたが、活用方法や効果を熟知できておらず、子どもたちに活用してもらう場面が提供できていないといった状態でした。

しかし、「個別最適な学び」「協働的な学び」を実現するには、教員同士が協力し、操作方法や効果的な活用法を共有することが大切だという意識が高まり、全校で授業活用する取り組みがスタートしました。情報機器については得意不得意もあるので、当初は授業に取り入れることを億劫に感じていた先生もいましたが、校内研修などを重ねる中で効果を実感し、今では教員全員が活用できるようになっています。教員2年目の萩原先生は、すぐ操作に慣れていましたよね。

萩原先生

そうですね。操作自体は他の先生から活用方法を教えてもらいながら、早い段階で慣れることができました。ただ、授業で使えるようになったのは1学期の半ばだったと思います。私自身がミライシードの使い方をしっかり理解していなければ活用できないという気持ちがあったので、まずはプリントで出していた宿題や、授業後半の習熟を少しずつドリルパークの課題配信にすることから始めました。

今はテスト前の復習もドリルパークを活用しています。5年生の担任をしているのですが、高学年になると自分で苦手なポイントを理解することができるので、家庭学習でドリルパークを活用している児童も多い印象です。

導入成果

低学年の特性に寄り添い活用を進めるタブレット学習

矢野先生

1年生は、タブレット端末といえば“ゲームや動画を楽しむもの”と認識している児童も多かったので、授業に取り入れる前に「学校のタブレットは学習のためのものだよ」という認識を持ってもらうよう心がけました。授業で指示したソフト以外は触らないとルールを定め、活用し始めたのは5月下旬頃です。少し不安もありましたが、子どもたちは2〜3回の操作で使い方に慣れ、「ミライシードをしてもいいよ」と声をかけると、「やった!ポイントを貯めよう」と言って、どんどん自主的に取り組むようになりました。学校のタブレットは遊ぶものではなく、“楽しく勉強できるもの”だと理解していることを実感しています。

他校の1年生と比べて使い始めるのは遅かったですが、6月末には全員が使いこなせるようになっていたので、夏休みの宿題はドリルパークのまとめ課題から配信しました。

松本先生

確かに、想像していた以上に子どもたちが操作に慣れる進度や理解力は早いですよね。教員も常に新たな活用方法を学ばなければならないと感じています。

授業中や宿題での活用にも役立っていますが、特にドリルパークを使用しているのは「チャレンジタイム」です。島津小学校は全校一斉に下校するため、低学年の子どもたちは、放課後に「チャレンジタイム」という自学の時間を設けています。低学年にとって放課後は、なかなか集中力が続かないこともありましたが、タブレットだと集中して取り組んでいることを感じます。ドリルパークは一問ごとに画面が切り替わるので、やる気が持続しているのだと思います。

学び方の選択肢を与えることで育まれる主体性

小林先生

今年からは全校で週に一度、金曜日の昼休み後に「PCタイム」という帯の時間を設け、ドリルパークや動画制作、タイピング練習などに取り組んでいます。担任をしている4年生は基本的に「ドリルパークからどの問題に取り組んでもいいよ」と伝えていますが、自分で選ぶのが苦手な子もいるので、事前に「基礎」と「応用」の課題も配信しています。

今週は、網野中学校区共通の「家庭学習がんばり週間」だったので、ドリルパークの履歴を見ながら、ある児童が家庭学習でパワーアップ問題に取り組んだ様子をPCタイム前に投影しました。自分で取り組みを選ぶと、どうしても簡単な問題を選びがちになるのですが、同じクラスの子が発展的な学習を進めていることを見せたことで「応用」の課題に挑戦したい!と前向きな姿勢になった子が多くいましたね。このように取り組みを共有し、モチベーションを高めることができるのもタブレット学習のメリットだと感じています。

松本先生

これまでは、教科書や紙のプリントといった学習方法しか選択肢がなかったものが、ミライシードという選択肢が増えたことで、主体性を持って児童自身が自分に合う学習方法を見つけられるようになったと感じています。

例えば漢字テストの場合、自主勉強の段階で間違えたままノートに何度も練習してしまうと、テストでも間違った理解のまま不正解になってしまいますよね。それがドリルパークだとすぐ間違いが表示されるので、勉強の段階でミスに気づくことができます。だからこそ「ドリルパークの学習であれば、自信を持ってテストに挑める」という成功体験を経て、自分に合っている学び方だと認識している児童もいました。

矢野先生

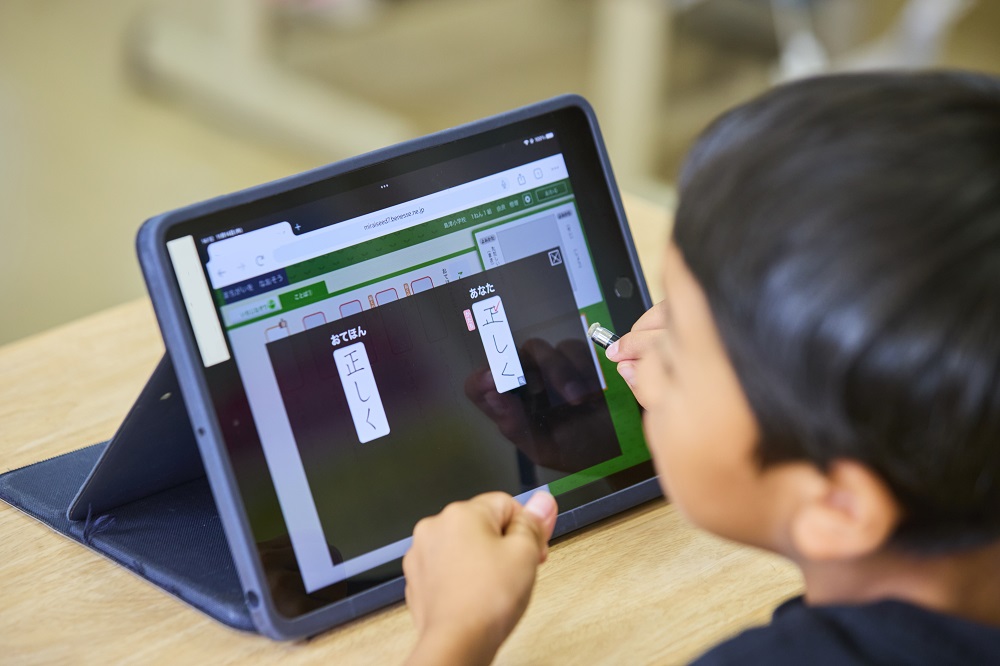

漢字のノートをチェックしていても、左から右に書いた線なのか、正しい書き順で書けているのか判断がつきにくいのですが、ドリルパークなら、トメやハネまで細かくリアルタイムでチェックしてくれるので、子どもたちが正しく理解を深めることができています。

また、ドリルパークは習っている単元より先の学習にも取り組めるので、ひらがなしか習っていなかった時期に「漢字の勉強もしたい!」と先取り学習を始めた子がクラスの半分ほどいました。1年生はパワーアップ問題に取り組むことが好きなようで「ラスボス級の難しさ!」などと言って楽しみながら取り組んでいます。

今後の展望・期待

デジタルの活用をリアルの会話に生かし、新たな個性を引き出す

萩原先生

今年の冬休みは、間違えやすい漢字をドリルパークで配信したいと考えています。ある児童に自主学習でドリルパークを選んでいる理由を聞いたところ「すぐに回答がわかって、解説が見れるから!」と答えていました。特に長期休みは、採点が先になると苦手がすぐに克服できないので、その場で採点してくれるドリルパークが効果的だと感じています。

授業や課題のプリント準備にかかっていた時間も大幅に削減されたので、履歴を見ながら子どもたちの学習した足跡を会話のきっかけとし、さらに一人ひとりの苦手に寄り添った指導に当てていきたいです。

※ページの内容は2024年11月時点の情報です。

使用製品

ドリルパーク個別学習ドリル

個々に合ったレベル・ペースで、知識の確かな定着や

主体的に個人で学ぶ姿勢を支援します。

お問い合わせ

お問い合わせ