導入事例

学校現場が一体となった

個別最適な学び

- 取材

- 埼玉県鴻巣市教育委員会 | 「特性に応じたデジタル教材活用推進協議会」協議員の先生方

- 使用製品

- まるぐランド

- 学年

- 1,2,3年生 特別支援学級

導入背景・目的

学校現場の課題と市の方針の両側面を解決するツールとして導入

鴻巣市はもともと学校のICTインフラ環境整備に早くから取り組んでいました。そのため、ICT活用においても力を入れており、それに適したツールを検討していました。現場では様々な工夫をしているものの、すべての児童に個別最適な学びを保障するという事は、容易ではありません。

「まるぐランド」は、通常学級及び特別支援学級において、多様な個性をもつ児童がそれぞれの特性に応じて個別最適化された学びを、デジタルの力で実現できると考えています。しかし、いかに優れた教材であっても、積極的な活用をしなければ意味がありません。そこで「まるぐランド」の情報共有を組織的に行い、すべての小学校で効果的・積極的な活用を確実にすべく「特性に応じたデジタル教材活用推進協議会」が発足しました。現場の先生方に、実際に使って理解し、納得してもらうために、協議会を中心に「楽しく・実感を伴う活動」を企画・運営したいと考えています。

きめ細かな研修や情報提供で学校現場へのスムーズな導入を実現

年度当初から存分に活用してもらうため、教材理解に必要な情報を現場に伝えるタイミングはしっかり見計らいました。新学期は学校が多忙を極める時期であり、新しい教材にじっくり向き合う時間がとれません。だからこそ、前年度末からオンライン研修を実施し、デモアカウントで先生方に使ってもらえるよう心がけました。また、保護者への説明資料やお手紙についても、教育委員会がある程度の原案を示し、保護者の理解がしっかりと得られるような配慮もしました。4月から7月にかけてのチェックテストやレッスンの開始時期なども詳細にお伝えしたので、学校現場もスケジュール感をもって、年度当初を迎えることができました。

導入成果

協議会で共有された、「まるぐランド」を起点とした学ぶ力の醸成

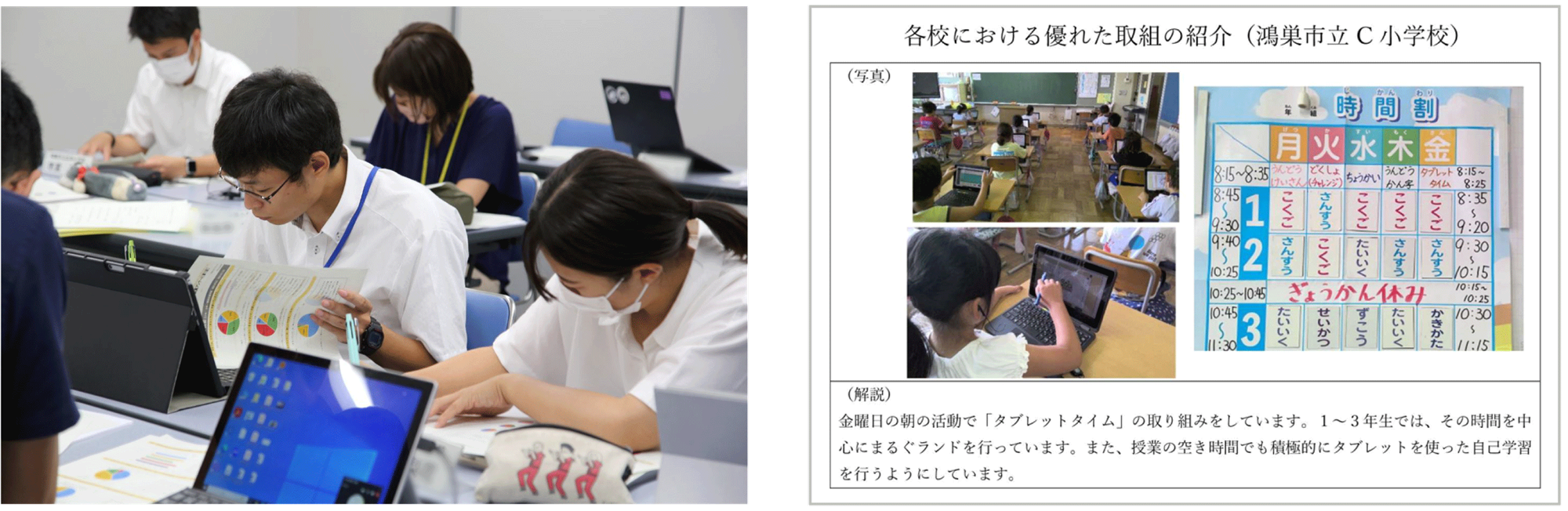

8月1日に開催した第2回目の協議会では、各校の取り組みの紹介、6月に実施したアンケート結果の分析共有、導入業者からの情報提供を行いました。「一斉指導が通りにくい子がいて、チェックテストの結果から耳で聞いて覚えることが苦手そうだとわかった。そこで、言葉で伝えるだけでなく黒板に書いたり、教科書の絵を指し示したりすると、指示が通りやすくなった」「字のバランスを意識して書く児童が増えた」「勉強って楽しいという言葉が、本当に子どもの口から出て感動した」というような事例は、やはり現場からしか出てこない声です。また、「漢字を単に反復学習で覚えるだけでなく部品に分けて覚えるなど、学び方を学んでいる」「『まるぐランド』を学びを身に付ける起点・きっかけとしてノートも活用しつつPDCAサイクルを回している」という、学び方に踏み込んだアプローチもありました。 アンケート結果の分析を個人とグループで行ったことで、先生同士の情報交換ができ、普段のちょっとした疑問点を解消することにもつながりました。

今後の展望・期待

今後のテーマは、飽きずに続ける仕組みの構築

今後の展開としては、まずは2学期にチェックテスト2回目を実施する予定ですので、その結果から、使用頻度や個の特性をみて授業の工夫改善につなげたいと思っています。1学期の成果がどう出るか楽しみです。 また、活用を続けるためにも、今後も飽きずに学び続ける仕組みの構築を協議会を通して学校現場と一緒に行っていきます。

※ページの内容は2025年1月時点の情報です。

使用製品

まるぐランド

読み書き・認知特性の基礎スキルを測り、児童一人ひとりの特性に合わせた「学びかた」を提供することで児童に自信をつけていくことができるICT学習サービスです。

お問い合わせ

お問い合わせ