導入事例

複線型授業で

子どもたちの「自ら学びとる」

力につなげる

- 取材

- 三重県伊勢市立修道小学校 | 強力先生

- 使用製品

- ドリルパーク

- 学年

- 全学年

伊勢市教育研究所 情報教育係としてGIGAスクール構想に係る端末導入に携わった強力先生。現在は伊勢市立修道小学校で教諭として勤務している。ICTの活用推進に携わった経験や教育実践について、ドリルパークの活用や、今後の教育の広がりや可能性についてお伺いした。

導入背景・目的

子どもたちの苦手を見逃さないリアルタイム進捗確認

私が情報教育係として勤務した令和元年度に、小学5年生を対象に持ち帰り可能なタブレット端末を整備する市の「ICT活用実証研究事業」がスタートしました。本事業では “家庭学習の更なる充実”がテーマとして掲げられていました。家庭学習での活用ももちろんですが、先を見据えると、授業の中でICTを活用する際、いかに教員が介在できるかも重要なポイントだと考えていました。当時、私も様々なドリルソフトを操作してみたり、知見がある方からお話を伺ったりする中で、家庭学習だけでなく授業での活用に可能性があると感じたソフトがドリルパークでした。決め手となったのは、当時から子どもたちの取組がリアルタイムで確認できたことです。教員が進捗を確認しながら、苦手なポイントが浮かび上がってきたらすぐにアクションできる点が魅力でした。タブレット学習が広がることは、教員の労務負担や紙の削減などにも繋がりますが、第一に考えるべきは子どもたちにどのようなメリットがあるのか、ということです。常に教育現場の意見を拾い上げ、改善や機能の更新を続けているドリルパークに、導入当時も現在も教育の広がりの可能性を感じています。

導入成果

主体的・協働的な学びをICT教育で実現するために

GIGAスクール構想により、現在はすべての学年でタブレット端末が整備され、ドリルパークが使用できる環境になりました。家庭学習でも自主的に学べるよう、子どもたちは毎日タブレットを持ち帰っています。課題を出していない日でも、家で調べ物をしていたり、ドリルパークを使って予習や復習をしていたりする足跡が見えるので、粘り強さや意欲も評価として記録しています。また、無答率を見ることも重要視しています。諦めて次の問題に進んだのか、問題にいっぱい向き合ったけれど間違えてしまったのかが判断できるので、できる限り子どもたちの解答内容や学習履歴を確認しています。このことは、タブレット端末が整備される前も重要なことでしたが、ドリルパークを活用することで、出題・配付・丸つけなどがオートメーション化されて時間が短縮されるだけでなく、個々のつまずきが可視化されるなど、個別最適な学びの実現につながるアクションがしやすくなりました。

メタ認知を高め、「学び方」を学ぶ複線型授業

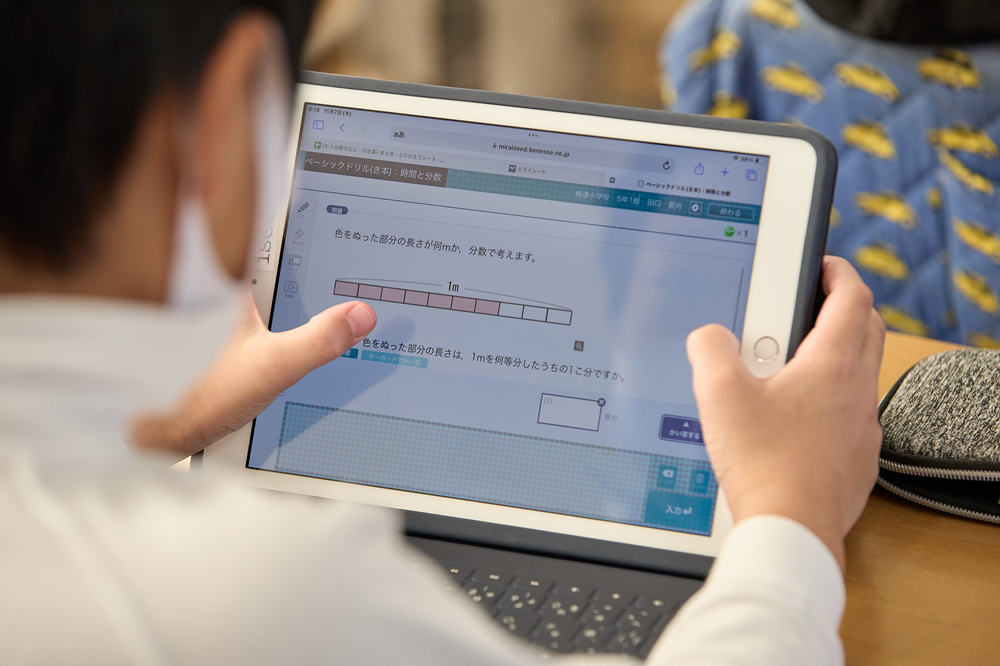

今日は朝学習の修道タイムで、前回の授業で学んだ分数の復習をドリルパークで取り組むよう伝え、授業では「複線型授業にチャレンジ」と題し、分数の学びを深める応用的な学習を進めました。

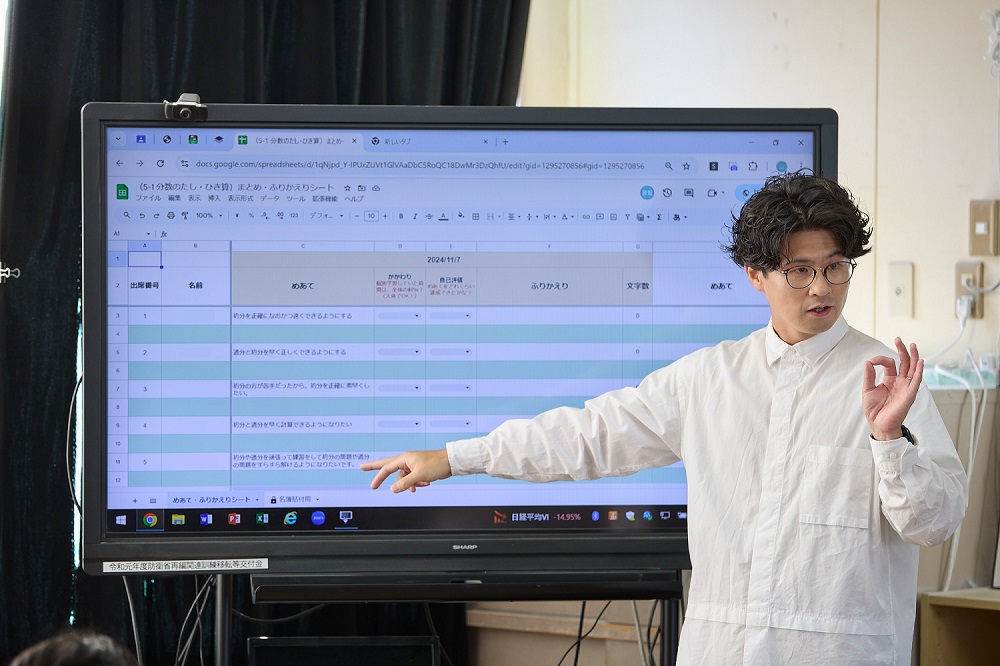

まず、子どもたちに“今日のめあて”を共通のシートに入力するように伝え、学習を深める方法の例を提示。授業の終わりには、この時間で分かったこと・理解できたことを1人ひとりが振り返りました。

【学習の深め方】

・教科書の問題で…同じ問題、たしかめようの問題、ほじゅうの問題

・ドリルパークで…ふつうに解いてもOK、スクショして分析してもOK

・テストパークで…つまずいた問題を復習、昨日のスクショを活用!

・インターネットで…気になること、学びたいことをけんさくしよう!

この授業の目的は子どもたちが自分の苦手を見つけ、その苦手を乗り越えようと取り組むことです。ドリルパークを活用する場合でも、解き終わって終わりではなく、間違えた問題を振り返り、どのくらい理解できているのかについてメタ認知を高めてもらいたいので、つまずいた問題はスクリーンショットを撮り画像を見返すように意識付けしています。タブレットには共有機能もあるので、自分だけで完結せず、周りの進捗や良い部分をシェアしながら、助け合う能力も高めることができています。

友達同士でグループになって問題を解くコツを研究するチームや、個人で黙々と問題を解き進め、自分の苦手と向き合う子など、それぞれの個性が表れます。社会に出たら、「あなたの課題はこれだよ」とはなかなか提示してもらえません。だからこそ、今のうちから課題に向き合う“振り返りの力”をつけてほしいと考えています。ドリルパークを活用すれば、子ども自身が視覚的に苦手を把握することができるので、そういった力を育むことにも役立っていると感じています。この複線型授業ができるようになったのも、ICTの活用で学習進度が速くなり、余剰の時間ができたからです。即時フィードバックを得られるメリットは、子どもたち自身が一番感じているのではないでしょうか。

今後の展望・期待

テストパークの活用で意欲を引き出す

教員同士で校内研修を行ったり、研修資料を共有したりすることで学校全体のICT活用は広がっていますが、授業研究には終わりがありません。実践事例や取り入れやすいアイデアを共有し、さらに活用を推進していきたいと考えています。また、授業では教科書の問題を出題することが多いのですが、今後はドリルパークから問題を選定し、リアルタイムで子どもたちの苦手を拾い上げる方法にも挑戦したいです。数ヶ月前に試験的に導入された「テストパーク」は、テスト前のふりかえり問題としても活用ができると感じました。子どもたちの「挑戦したい」という気持ちがさらに高まるよう、ドリルパークとテストパークをうまく連動させ、積極的に学習に取り組める効果的な授業を構築していきたいです。

※ページの内容は2024年11月時点の情報です。

使用製品

ドリルパーク個別学習ドリル

個々に合ったレベル・ペースで、知識の確かな定着や

主体的に個人で学ぶ姿勢を支援します。

お問い合わせ

お問い合わせ