導入事例

学びに向かう

態度、成績向上に

大きな成果

教員の働き方改革を

前進させたドリルパークの活用

- 取材

- 柏市教育委員会, 柏市立風早中学校, 柏市立光ケ丘中学校 | 柏市教育委員会の加藤指導主事、柏市立光ケ丘中学校の佐々木教頭先生、柏市立風早中学校の岩岡先生

- 使用製品

- ドリルパーク

- 学年

- 全学年

柏市では、2020年度ミライシードが導入されて以来、生徒と教員それぞれに対して活用の意識づけを繰り返すなかで、様々な成果が見受けられるようになりました。今回は、導入を後押しした柏市教育委員会の加藤指導主事、柏市立光ケ丘中学校の佐々木教頭先生、柏市立風早中学校の岩岡先生にご同席いただき、ドリルパークの活用を話題の中心に置き、生徒や教員に見られた変化や、今後の柏市と学校現場でのICT活用における展望について、お話を伺いました。

導入背景・目的

個別最適な学びと協働的な学びの一本化の実現と、

教員自身の学びの時間の捻出をめざして

柏市教育委員会 加藤指導主事

予測困難な時代を迎えるなかで主体的・対話的で深い学びを実現していくということが本市のテーマの一つです。子どもたちの実態が多様化しているなか、それぞれが持つ能力や可能性を最大限に引き出すために、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させていくことが不可欠ですが、その実現を後押ししてくれるのがミライシードであると考えています。ICTの活用は、対生徒だけでなく、教員の働き方という側面でも貢献してくれることが多いはずです。多様な子どもたちと向き合う時間や、教員自身がめざす教育を実現するために、学ぶ時間を捻出できるようになると期待して導入を決めました。

導入成果

生徒の学習に向かう姿勢と教員の働き方の双方に、

ポジティブな変化が見られた

取り組みのサイクルが定着化しやすいドリルパークで、

成績下位層の生徒の成績向上を後押し

光ケ丘中学校 佐々木教頭先生

子どもたちは、少しきっかけを与えるだけでドリルパークにすぐに適応してくれました。例えば、書くことに苦手意識があっても選択式だから取り組める、与えられた課題が終わったあとに同じ端末上で追加の1問をぱっと解けるなどと、ICTならではの手軽さを生徒自身が理解して、うまく活用しているように感じます。問題の内容に関しても、自分でできるところを選んで解くことができるので、成功体験を積みやすいようです。正解を繰り返すことで、子どもたちの学習に向き合う姿勢も少しずつ前向きになってきたと感じています。

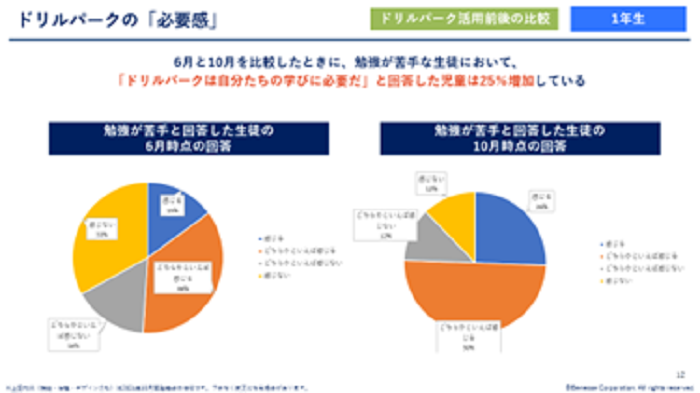

以前、生徒に対してアンケートを実施したのですが、ミライシードを使い始めた当初、「勉強が苦手」と回答していた生徒の4ヶ月後の回答に、興味深い変化がいくつも見られました。「ドリルパークが自分の学びに必要だ」「学びが定着したと実感している」と回答した生徒が圧倒的に増えたんです。勉強を苦手とする生徒ほど、ドリルパークを活用することのメリットを体感しているようで、学力下位層とデジタルドリルとの親和性を見出すことができました。紙のワークの場合、個別最適な問題を届けにくいことが最大の課題ですから、特に勉強に苦手意識を持つ子たちは、解答を丸写ししなきゃいけないような事態になってしまいます。自分に合っていない問題を曖昧なまま解くよりも、自分にフィットした問題を選択して主体的に解いていく方が力になることは明白で、ドリルパークはそれを実現してくれていると感じています。個別最適な問題で、すべての生徒がそれぞれに必要な力をつけていくという学び方が浸透すれば、紙のワークをやって提出することを評価の対象としている教員の考え方も、変わってくると信じています。

柏市立風早中学校 岩岡先生

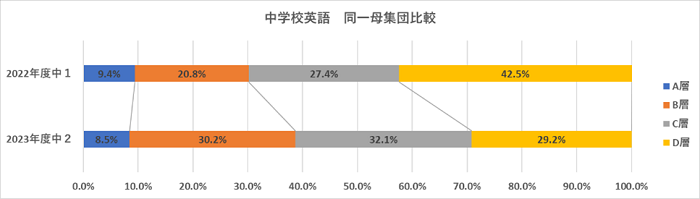

成績下位層の子は、1つの授業で理解しきれなかった曖昧な部分が、次の授業、その次の授業と積み上げられていき、それを自分なりに解消する術もわからないまま今日まで来てしまったという状況がほとんどなんですよね。そのような生徒にドリルパークの親和性が高いのは、取り組みのサイクルが定着化しやすい設計だからだと思います。解いて、すぐに正誤がわかって解説を読む。これをちょっとした時間で繰り返すことで演習量を担保できることが、成績向上につながっていくのだと思います。我が校でも、授業冒頭でドリルパークを用い基礎の確認などを行ったところ「総合学力調査」で下位層の割合が減少、上位層の割合が増加しました。

柏市立風早中学校における「総合学力調査」英語における同一母集団比較

教員一人ずつの意識改革の積み重ねが、ドリルパークの活用を前進させた

柏市立風早中学校 岩岡先生

教員としては、ドリルパークが導入されたことで、課題の配信や小テストの運用一式が効率化され、業務の負荷が減りました。長期休暇中に課題を配信して、休み明けにその課題をテストとしてそのまま実施すれば、正答率とつまずきの中身をその場でチェックするだけでもう終わりですからね。とはいえ、紙媒体の方がコントロールしやすいこともあります。私の場合、やはり100%自分の思うようにやりたいときには、自作のプリントで授業を行うようにしています。世代に関係なくICTに苦手意識を持つ教員は一定数いますが、やはり最初は食わず嫌いせず使ってみて、自分のなかで、使い分けの基準を持って活用できるようになることが大切だと思います。

光ケ丘中学校 佐々木教頭先生

ICT推進のような取り組みを校内で横に展開していくためには、一つの指標として教育課程などに組み込み、子どもや保護者に対して可視化していく必要があると考えています。同時に、例えばドリルパークであれば紙のワークと同じ「ツール」であるということを、現場の教員たちにもっと体感して欲しいと思っています。この先、子どもたちが紙で学ぶのか、デジタルで学ぶのかわからない状況だからこそ、どちらかに依存するのではなく、柔軟にツールを使い分けたり、組み合わせたりしながら、よりよい形を実現していきましょうと伝えています。こういった取り組みのなかで、学校として活用を後押しするような声掛けはとても大切だと思いました。教科別に見た時、本校では数学でのドリルパークの利用率が高くなっています。この背景には、系統的に学びやすい、小テストや復習課題を実施しやすいといった教科特性があると思いますが、実は積極的に活用している教員は、学年2名のうち1名。たった1名でも活用が常態化していれば、これだけの活用率になるので、これが学年全体に展開できれば2倍、3倍の活用率となるのだろうなと期待しています。一人の声掛け、一人の意識変化だけでも、子どもたちへの影響はある程度ありますので、今後も続けていきたいです。

今後の展望・期待

子どもたちが「自立した学習者」になるためのツールとして、

ICT活用の効果を最大化させていきたい

柏市教育委員会 加藤指導主事

子どもたちの資質・能力の育成をするためにICTをどう活用していくかという視点に立ち返ることは常に必要だなと思っています。単に「この端末ってこう使うと便利だよね」で終わってしまうのではなく、学習効果を最大化していくためのICTの活用法を市全体として考えていきます。

柏市立風早中学校 岩岡先生

これまではミライシードを授業のなかで使ってもらっていました。今後はこれを授業外の時間、例えば朝の会とか帰りの会とか、そういったタイミングで活用できないかと検討しているところです。授業時間から無理やり捻出するのではなく、10分でも5分でも子どもたちが主体的にドリルパークに取り組む時間を設けることで、自分で自分のやるべきことがわかり進んでいける「自立した学習者」になってくれるのではと期待しています。

光ケ丘中学校 佐々木教頭先生

本校でも、「自立する力」というのは子どもたちに身につけて欲しい力の一つとして掲げていますし、ミライシードがその実現に貢献してくれることに期待もしています。ただ、私個人としては、AIなども含めて、この先全てが自動化していいとも思っていません。例えば丸つけ一つとっても、自分でやることに意味がある場合もあります。だからこそミライシードには、目的に合わせて自分で学ぶ手段を選べる力を養うために、その判断がまだできない子ども、苦手な子どものアシストをする存在であってほしいと思っています。自分が今何をすべきか、どう学ぶべきかをミライシードをはじめとしたICTに教えてもらい、最終的には子どもたち自身で学びをコントロールする力を身につけてほしいです。ICTの活用は、教員だけでなく、直接子どもたちにアプローチすることにも意味があるので、引き続きいろいろな切り口で働きかけていくつもりです。これからもっと、デバイスを使って学びたいと思っている生徒が、教員を介さなくても自ら活用できる環境に整えていければと思います。

※ページの内容は2025年1月時点の情報です。

使用製品

ドリルパーク個別学習ドリル

個々に合ったレベル・ペースで、知識の確かな定着や

主体的に個人で学ぶ姿勢を支援します。

お問い合わせ

お問い合わせ