導入事例

「探究」できるように

日々の授業・行事で実践していく

- 取材

- 東京都渋谷区立松濤中学校 | 中村哲也先生

- 学年

- 全学年

東京都渋谷区立松濤中学校におけるICTを使ったお取組や「未来の学校」実現に向けた思いについて、中村哲也校長先生にお伺いしました。

導入背景・目的

自分自身で課題を発見し、探究する力を身につけられるように育みたい

授業へのICTの活用について、大切にしているポイントを教えてください。

「未来の学校」プロジェクトの一環で、渋谷区では、子どもたちが主体的・創造的に学べるように、未来をよりよく生きる力を身につけられるように、そして渋谷から世界へ伸び伸びと羽ばたけるように、未来を生きる子どもを育む「未来の学校」をつくります。2025年の青山キャンパス開校の前から、子どもたちの主体的・創造的な学びの活動は、各学校で始まっています。

まず、前提として子ども自身が自分で学び方を決められるようになってほしいと思っています。同じことを同じようにやるのではなく、一人ひとり克服すべき課題を見つけて克服できる力を育んでほしいです。そのためには、探究的な活動の質や量を広げていく必要があり、それにはICTが必要不可欠。ICTをどう授業に取り入れられるかは、先生ごと授業ごとに個別に最適解を考えていきたいと思っています。

今後の展望・期待

ICTを使った取組や「未来の学校」実現に向けて

使いやすく、最適なICTツールを、自分自身で選び取れるように

ICT活用において、子どもたちに特に身につけてほしいと思われる力はなんでしょうか。

世の中にはたくさんのICTのツールがあふれています。その中からよさや個性を自分自身で把握し、その時の課題解決に最適なもの、自分に合ったものを選び取る力が今の子どもたちには必要だと考えています。ありがたいことに渋谷区では、ミライシードはじめICTの多様なツールやアプリを学校現場で活用できる状況です。

子どもたちが、用意されたものの中から自分で選ぶ経験・トレーニングをたくさんこなしていけるよう、教員は引き続きそのサポートや働きかけを行っていければと思います。

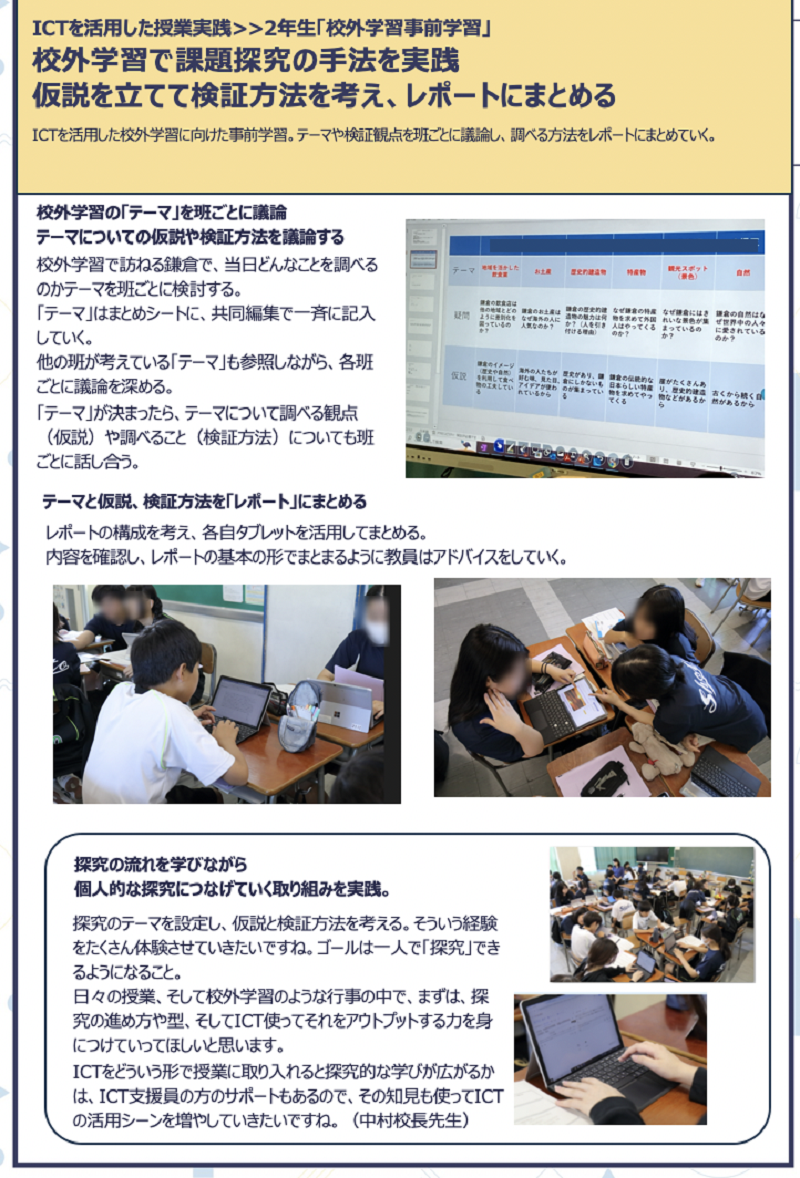

校外学習のテーマを考え、検証方法をまとめていく

校外学習で調べるテーマを考えて、レポートにまとめる様子です。

「渋谷」という恵まれた環境だからこそできる、探究心を広げる種まきを続けていく

渋谷区の「未来の学校」へ向けた取組では「地域コミュニティ」とのつながりも大切な柱となっています。地域と連携した取組についてのお考えを教えてください。

渋谷区という立地は非常に恵まれた環境だと思っています。 様々な企業や店舗、多種多様な専門家が身近にいる環境です。だからこそ、近くにいる専門的な人を巻き込み、探究心を広げるための種まきとなるような催しを、どんどん実施していきたいです。 また、種まきだけで終わらせず、近くにいるからこそできる取組への継続的な伴走や探究活動のブラッシュアップなどの取組も実現していきたいと考えています。

異なる学校が集まるからこそ、気づける自分たちのよさを土台として、新しい価値を創造する「未来の学校」の実現を目指す

最後に他校と同じキャンパスで学び合う「未来の学校」の実現に向けての思いを教えてください。

例えば松濤中は英語指導の重点校になって20年がたちます。その中で培ってきたよさや取組は継続して行っていきたいです。他校にも同じように大切にしている取組があると思います。すべて変えるのではなく、これまでのそれぞれの大切にしているところや積み上げてきたことは尊重し合いたいですね。お互いが理解を深め尊重し合うことで、その先の未来につながる新しい創造が生まれていくための土台となるのではないでしょうか。

※ページの内容は2024年9月時点の情報です。

お問い合わせ

お問い合わせ