理由や背景に踏み込んだ推察が進む意見交流

横須賀市立長沢中学校 程島綾香先生

程島先生から一言:

単なる知識のインプットではなく、生徒間の活発な意見交換によって理解が深まります。

活用場面・活用背景

変化を推察することで知識を習得

生態系ピラミッドなど、インプットのみでは理解したつもりになりやすい知識、単元を「オクリンク」を使って意見交流しました。どのように生態系の均衡が保たれているか、それぞれの関係性を全員で推察することで本質的な理解につながります。

How to

正解は提示せずグループで推察を深める

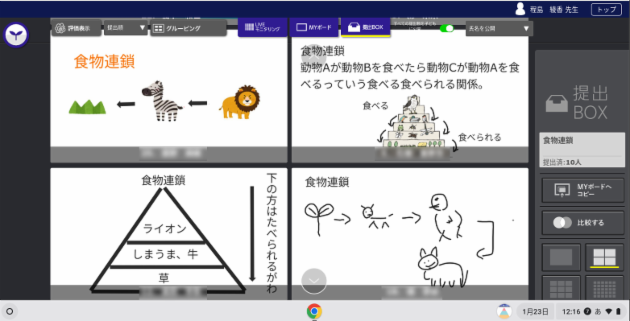

授業の冒頭で先生は「生態系」「食物連鎖」「食物網」というキーワードのみを提示。生徒は班内でキーワードごとの担当を決め、キーワードからイメージする言葉や画像のカードを作成しオクリンクで提出します。

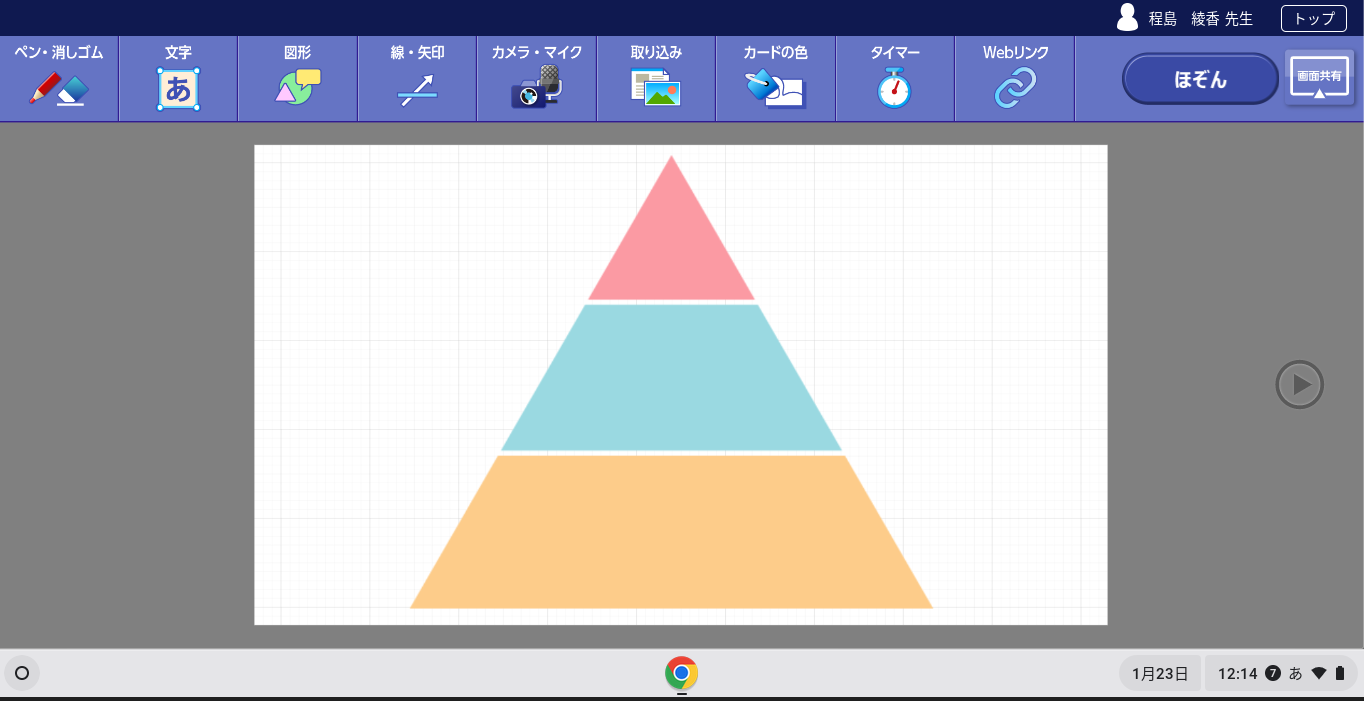

先生は提出されたイメージをクラス全体で共有し興味をわかせてから、生態系ピラミッドを板書します。板書と同じ図をカードで配り、「このピラミッドが成り立つ場合、いずれかの階層で変化が起きたらどうなるか」という問いを出します。

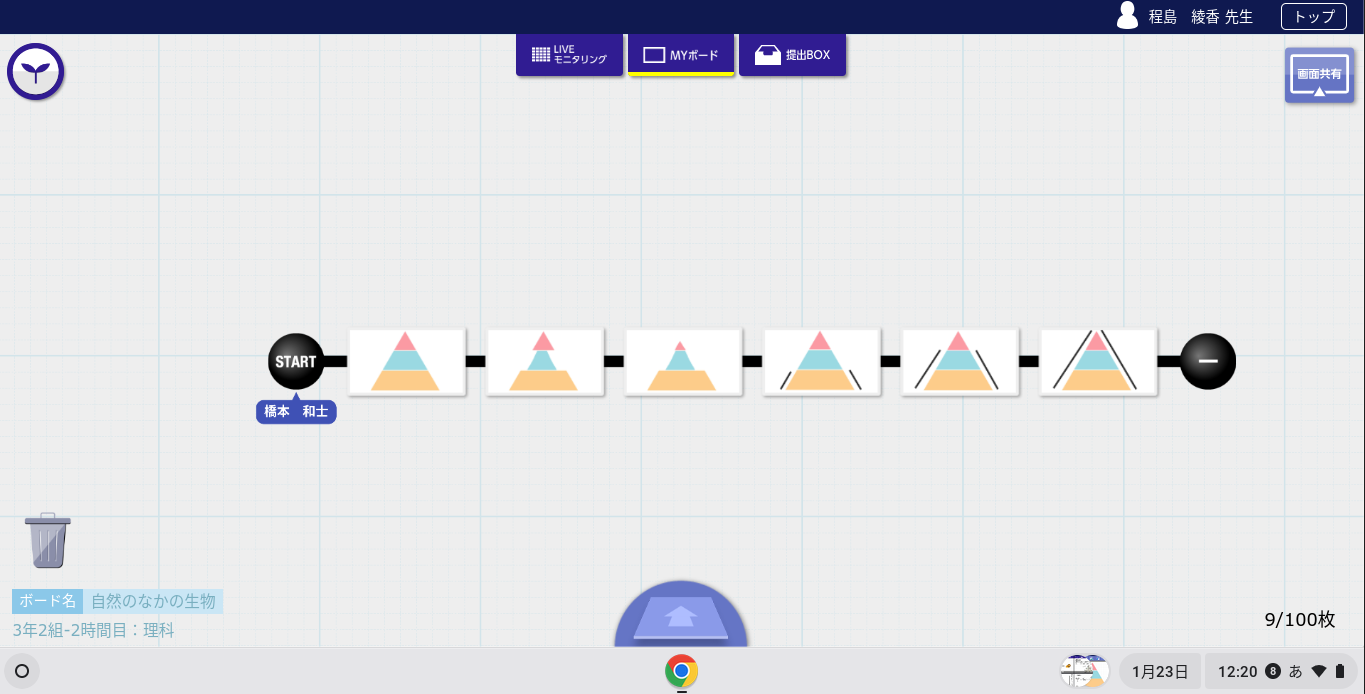

班ごとに「草食動物」・「肉食動物」、それぞれ増減した場合の4パターンで担当を分け、予測します。Javaの生態系シミュレーションソフトなどを参考にしながら意見交流し、カード上で階層の変化を表現します。

変化の順番にカードをつなぎ、代表者が提出。クラス全体で共有し予測に至った背景、理由などを発表し合い、均衡は保たれることに気づかせます。

取り組みの結果

活発な対話が高い納得度につながる

生徒たちが試行錯誤しながら意見交流することで、「こんな場合はどうなる?」「〇〇の場合もあるよね?」といった一人では気づきにくい多面的で深い推察ができます。

(1).png)