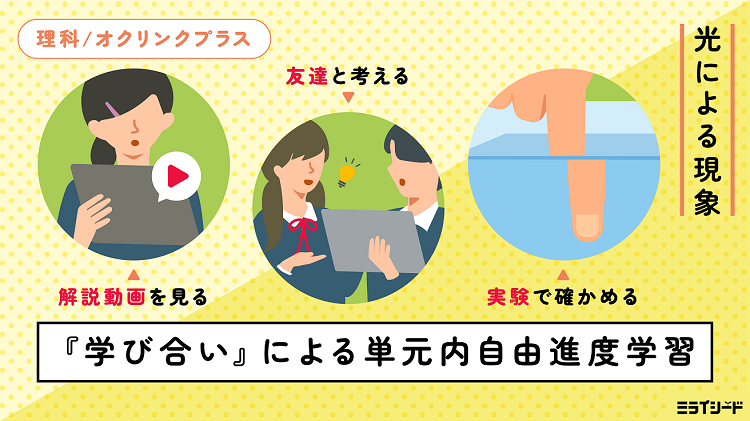

オクリンクプラスを用いた 『学び合い』による単元内自由進度学習

光による現象

浅見先生から一言:

導入で光に関する面白くて不思議な現象を体験させることで、生徒が学習内容を自分事としてとらえられるようにしました。 「提出BOX」をすべて最初から開放し、カードの氏名も公開しておくことで、『学び合い』を後押しできると思いました。

活用場面・活用背景

生徒同士の『学び合い』で、学びを深める

中学1年生のなかでも、特に難度が高いとされている「光による現象」の単元において、生徒の主体性を育てるとともに、誰一人見捨てず全員が理解できることをめざしました。

生徒が学習で抱える課題を解決するには、膨大な対話が必要となりますが、ひとりの教員がこれらすべてに対応することは不可能です。そこで、生徒同士で教え合うことで解決できないかと考え、さらに、生徒たちがその過程で協働し、集団の力を高めていくことにも期待しました。

How to

豊富な授業用素材と単元内自由進度学習で単元理解を深め、生徒の主体性を育む。

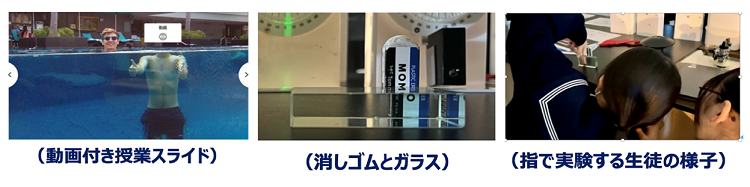

導入として、光に関する面白くて不思議な現象を体験させることによって、本教材への興味を駆り立て、生徒が学習内容を自分事としてとらえられるようにする。そして、「これらの現象をすべて説明できるようになる」という単元のねらいを伝え、見通しを持たせる。

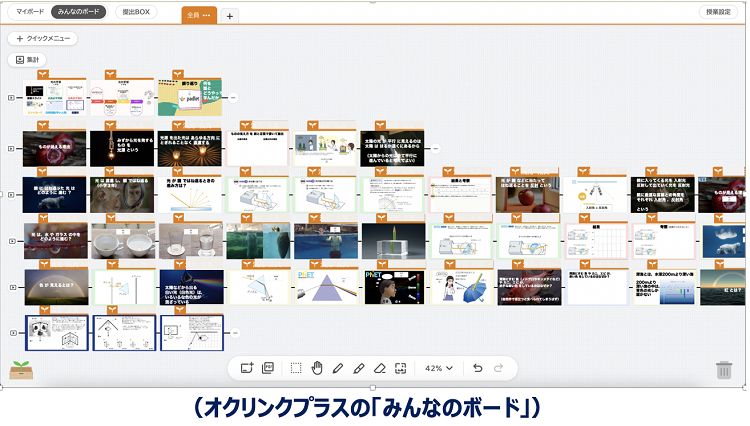

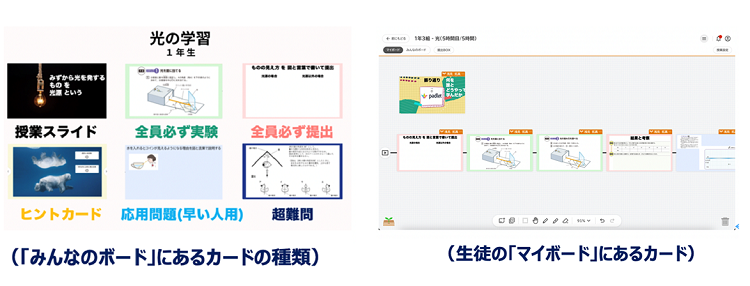

「みんなのボード」に、本単元5時間で使う授業用素材をすべて並べる。この時、カードは、赤色=提出用、緑色=実験書、黄色=ヒントといったように色分けしておく。また、生徒の「マイボード」にはあらかじめ必要なカードをつないだ状態で送信しておく。

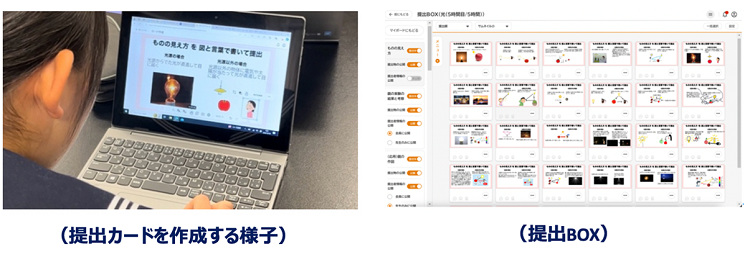

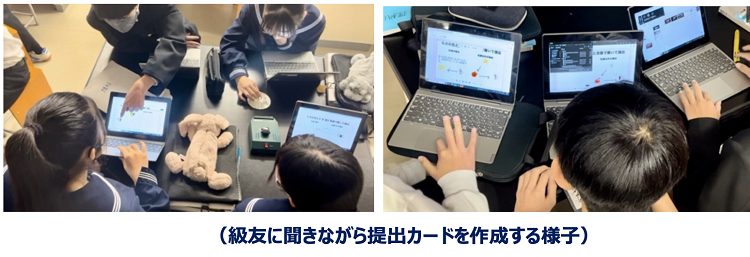

授業が始まったら、生徒は「みんなのボード」の授業スライドやヒントカードを使って学び、提出カードを作成して提出していく。この時、 「提出BOX」を氏名も含めてすべて最初から公開しておくことで、先に提出した生徒のカードを参照したり、提出した本人に直接聞きに行ったりすることができる。授業中は、何を見ても、誰に聞いてもOKと伝えており、生徒は教室内を自由に移動し、友達と協力しながら理解を深めていた。

実験については、理科室の後方を実験の場所として開放し、光源やガラスなどの実験器具、本単元の学習内容に関する実物を多数用意。実際に生徒が現象を体験できる環境を整えた。

取り組みの結果

『学び合い』による単元内自由進度学習で学習内容の理解が深まる

授業アンケートは肯定的な回答が98.0%で全国学力・学習状況調査より22.8%有意に高く、単元小テスト(入試過去問)は受験生の平均より25.3%有意に高かったことから、本実践が生徒の学習内容の理解につながったと考えられます。

生徒たちの生活ノートには理科の授業についての肯定的なコメントが多くあり、『学び合い』による単元内自由進度学習を肯定的にとらえてくれていることがわかりました。