子どもたちの諦めない気持ちを育てる音楽の授業

せんりつでよびかけあおう

佐藤先生から一言:

納得がいくまでやり直してよいことを伝え、1年生ということを意識し、操作方法などを丁寧に教えました。必要に応じて動画や写真を撮影し、記録として残すことも伝えました。

活用場面・活用背景

音楽への様々な関わりを生み、学習過程の見取りと評価の向上を目指す

「個人で音楽をつくる楽しさ」の先の「友達と音楽をつくる楽しさ」の体験を実現するとともに、友達のつくった音楽を鑑賞するなど、音楽への様々な関わりを生む授業をめざしていました。算数や国語などと違い、ノートやワークシートを活用しづらい授業展開が多い音楽での指導や評価において、特に思考の観点で、見取りをもっと明確にしたいと考えました。

How to

グループワークで音を音楽にしていく楽しさを実感

「リズムあそび」

オクリンクを使って、児童1人1人が「タン・タン・タン・」、「タタタタタン」のリズムを組み合わせて、カードに可視化。「提出Box」上で共有し、友達と意見交流する。その後、みんなで一緒に手を叩きながら唱えた。

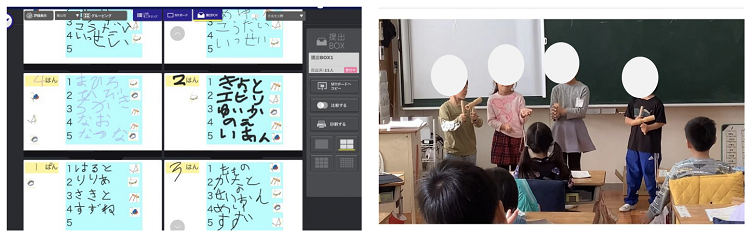

「せんりつづくり」

個人で旋律を考えたあとに班活動を行う。班のボード上で並び順=旋律を相談しながら決め、発表できるよう練習を行う。

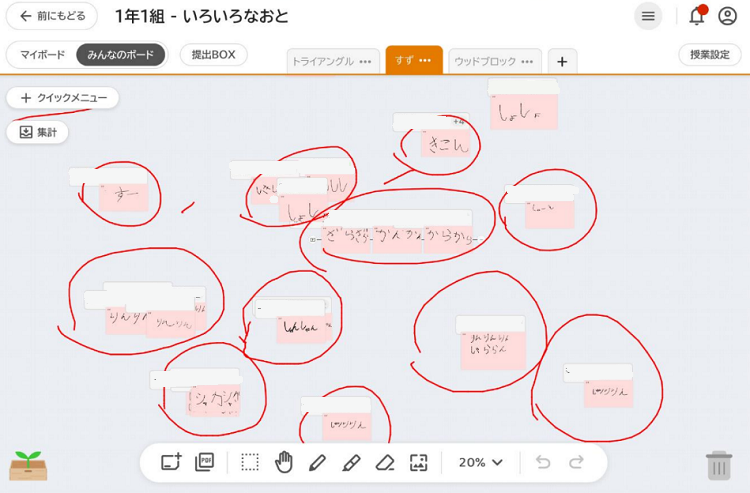

「いろいろなおと」

児童は「オクリンクプラス」で、楽器の音の聞こえ方を言語化したカードを、楽器ごとに分類されたボード上に提出する。教員が、ボード上のカードを同じ言葉ごとに括るなどして、クラスとしての音の感じ方をみんなで確認し、楽しむ。

「ならしてみよう」

複数の楽器を使った音楽を作るために班ごとに使う順番を話し合って決め、ワークシートにまとめ、「オクリンク」で提出。発表時には教員が動画で撮影し、評価に活用する。

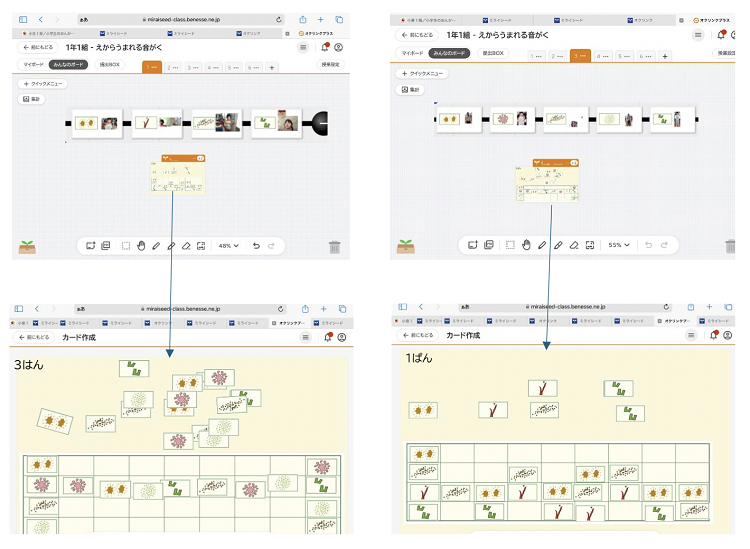

「えからうまれる音がく」

絵に対してイメージする楽器とその鳴らし方を考え、オクリンクに提出。各自が紹介したい音を決めたら、その音を複数回使って曲をつくるためにオクリンクプラスへの活動に切り替えた。班ごとに、どのような音の組み合わせにするかカードを動かしながら話し合う。発表時は、ホワイトボードに絵を組み合わせたカードを投影しながら演奏する。

取り組みの結果

協働的な学びがグループや学級全体へ拡大

児童は、何度もやり直せたり、簡単な操作で手軽に音楽をつくれたりというデジタルのメリットを感じながら、主体的に音楽づくりを楽しむことができていました。教員としては、特に低学年における個人の学びの過程の見取りや評価をしやすくなったり、協働的な学びをするうえで、ペア活動を超えて、グループや学級全体での活動がスムーズに実施できるようになりました。