”一斉”ではない”新たな”協働学習への挑戦

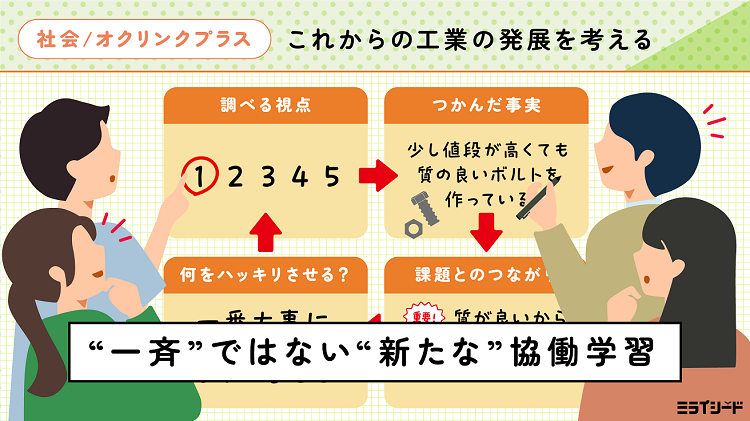

これからの工業の発展について考える

田野先生から一言:

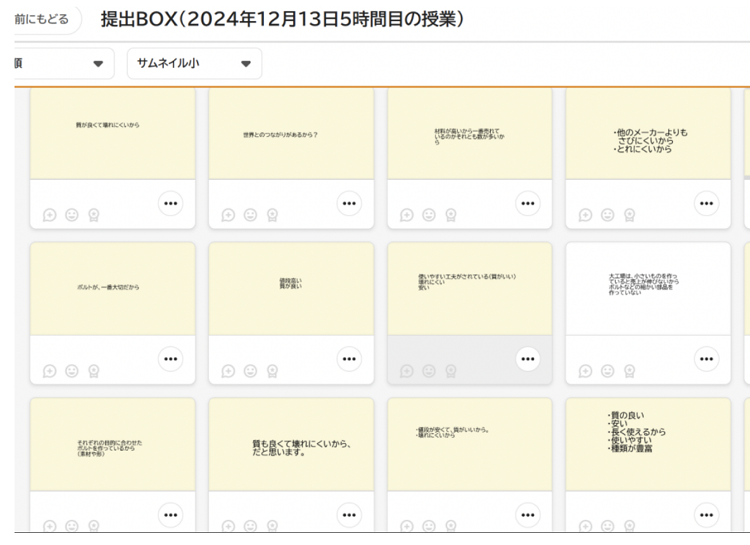

前半は「提出BOX」で学びのベクトルを全体でそろえ、後半は「みんなのボード」で教師はリアルタイムで見取りつつ、お互いの班の結論を参照できるようにして班ごとの差を埋め、多角的な視点でまとめられるようにしました。

活用場面・活用背景

多様な子どもたちに向けた"新たな"協働学習の形

近年「協働的な学び」と「個別最適な学び」が注目されていますが、私は「学校での学びの本質は協働だ」と考えています。しかし「一斉授業」で多様な子どもたちの足並みを揃えて学習するのも限界があると感じていました。そこで、一人一人の興味関心に合わせた学習ができるようにしつつ、自立した学習者としてのスキルも身に付けられるような「”一斉”ではない”新たな”協働学習」の形を模索し、実践しました。

How to

目的にあわせた機能の使いわけで、個別×協働学習を実現

<なぜ中小工場の(企業名)の製品は一番売れているのか?>という問いかけに対して、児童は自分の予想をオクリンクプラスの「マイボード」のカードに書く。そして、全員の予想が一覧で見られる「提出BOX」に提出。この時、氏名は非表示の状態で公開。提出した児童から「提出BOX」を開き、順次 送られてくるみんなの予想を見ながら「●●の予想が多い/●●に納得。だから【調べる視点】を調べたい」 の型で整理・分析し、【調べる視点】をノートに書く。 その後、【調べる視点】を全体で口頭発表して、【調べる視点】を整理・共有して、学びのベクトルを揃える。ここまでは一斉授業で行う。

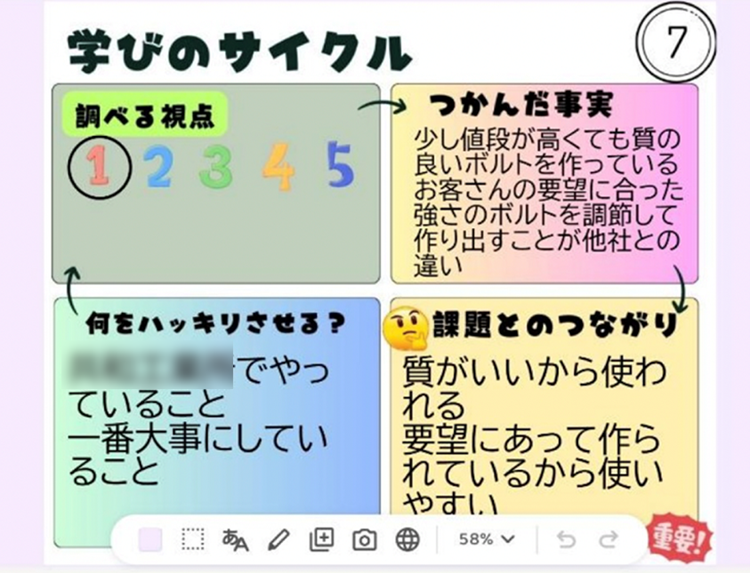

ここからはグループ学習。班ごとに【調べる視点】を1つ選び、『学びのサイクル』のスキーム(調べる視点→つかんだ事実→課題とのつながり→何をハッキリさせる?) に従って調べ学習を行う。教師は『学びのサイク ル』の4ステップの枠組みを配置したカードを班の数だけ連結させた「まとめカード」を「みんなのボード」に作成しておき、児童は自班の「まとめカード」に話し合いの内容を記録していく。この「みんなのボード」を使うことで、教師がリアルタイムで見取りができるようになる。サイクルの1周目は「確かな事実」を掴むために資料は教科書や資料集、もしくは授業者が用意した紙媒体のみを使う。2周目からは、検証の幅を広げられるようにネット検索もOK。また、使用する端末は各班1台とし、班のみんなで話し合える環境をつくった。

授業終了7分前に、全員が自分の端末で「みんなのボード」を開き、他の班の結論を確認する。自班での話し合いの経緯と、他班の結論を踏まえて、各自がノートに本時のまとめを書き、書き終わった児童から口頭発表する。

取り組みの結果

学び方を身につけさせることに意識が変化

多様な児童の学びのベクトルを揃えるためには、授業前半での一斉授業が重要であることがわかった。また私自身が、「”深めの発問”で再思考を促すこと」から「"自立した学習者"に育立てるために【学び方(思考の深め方)】を身に着けさせること」に意識が変わったこともよかったと思う。さらに、「授業が好きになった」という児童もいた。客観的な成果としては、単元テストの点数が向上し、特に「思考・判断・表現」での成績が著しく向上した。