「持続可能な暮らし」につながるポイントを考える

持続可能な社会へ 物やお金の使い方

茨城県龍ケ崎市立松葉小学校 宮田 千誉先生

宮田先生から一言:

家庭科だけでなく、社会や算数、総合などいろいろな教科で学習してきたことを生かした教科横断的取り組みです。自分らしく「持続可能な暮らし」を工夫し、実践できるようになってほしいと思っています。

活用場面・活用背景

教科で得た知識を組み合わせて学びを深める

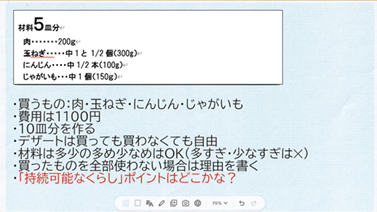

「10皿分のカレーを作ろう」というテーマで、「持続可能な暮らし」にするために、どのように買い物をすればよいかを考える授業です。 カレールーの材料を見て、10人分作るためには野菜や肉がどれくらい必要かを考える工程は算数。食料自給率などの知識は社会。子どもたちはそれぞれの教科で得た知識を組み合わせ、さらに他者と意見交流しながら、自分なりの組み合わせや理由を表現してほしいと思い考えた実践です。

How to

1.

前時までの振り返り。上手な買い物の仕方として「情報を集める」「商品についているマークを見る」など、学習をしたことを振り返る。

2.

「オクリンクプラス」上に配付されたカードで、カレーの材料を複数の種類から選択。予算に収まるように個人思考する。

3.

完成したカードをグループごとのみんなのボードに送る。自分の考えた「持続可能な暮らし」になる買い物の工夫をグループ内で画面を見せながら紹介し合い、意見交流を行う。

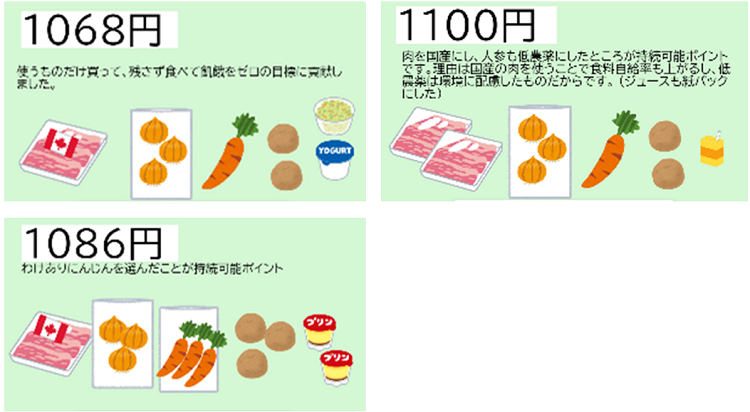

取り組みの結果

友だちの考えから新たな気づきを得て考えが広がる

今まで学習してきたことを生かし、一人ひとりが工夫して「持続可能な暮らし」を考えてカレーの材料を選ぶことができました。答えは1つではないので、子どもたちは最初に考えた自分なりの「持続可能な暮らしポイント」が商品を見て変化したり、友だちのいろいろな考えに触れたりすることで、新たなポイントを発見できていたようです。苦労して考えた買い物をグループ内でいきいきと発表し、また家族への感謝の声も聞こえました。