「間違ってもいい」。

その雰囲気があって初めて、

学校が学ぶ場所になるのです。

——鳥取県鳥取市立倉田小学校、鳥取市立賀露小学校、鳥取市立南中学校

授業と家庭学習の連動を強め

子どもたちの学びに向かう意欲を引き出す

鳥取市は近年、ICTをハブとして、学校での学びと家庭学習を連動させ、主体的・対話的で深い学びを充実させる取り組みを進めています。

この取り組みの中心となっているのが、市立倉田小学校、賀露小学校、南中学校の三校です。自校の教育方針や課題に合わせて、さまざまな形で授業と家庭学習の連携を図るこの三校に、実践されている内容や、ICTへの期待を伺いました。

家庭学習=子どもたちが「なぜ」を深めるきっかけづくり

倉田小学校では、4年生の担任である谷本先生にお話を伺いました。

——本日は、算数の「変わり方」の授業を拝見しました。授業の概要を改めて伺わせてください。

谷本先生:

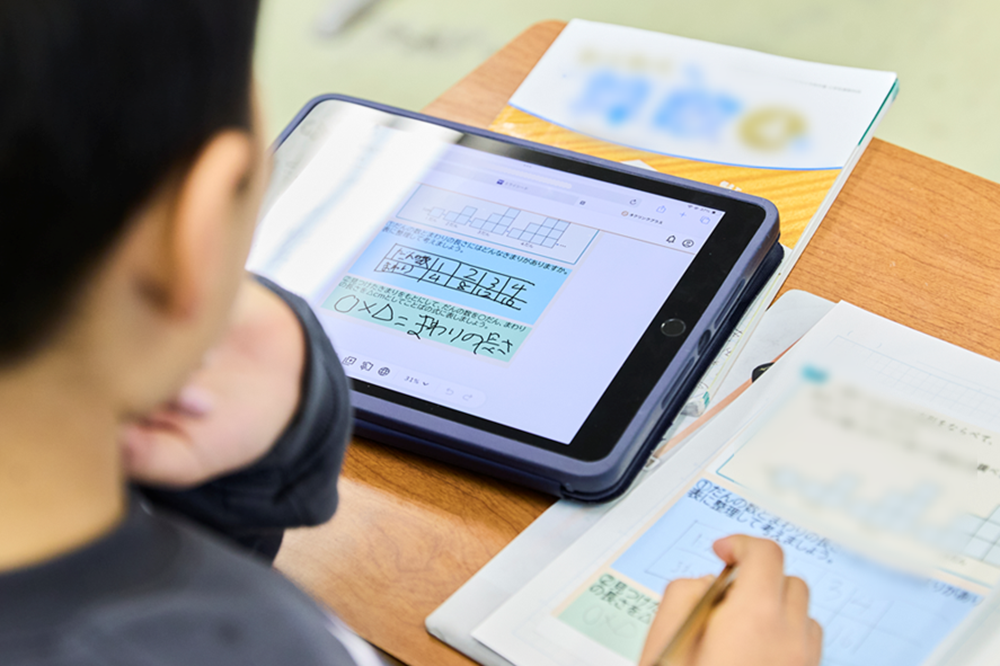

「変わり方」は伴って変わる2つの数量関係を表に整理して、変化や関係の特徴を考える単元であり、今日の授業では「表を使って、だんの数とまわりの長さの関係のきまりを見つける」ことをねらいとしました。授業では、あらかじめ宿題として記入してきたオクリンクプラスのカードを児童同士が見せ合いながら、「どう思うか」「なぜそう思うか」を話し合ってもらいました。

授業の最後に、私の方で簡単にまとめを行ったうえで、学んだ内容をドリルパークの問題で確認。「リアルタイム進捗」を確認しながら児童の間を回り、手が止まっている児童や、困っている児童へと個別に声かけし、内容の定着を図りました。

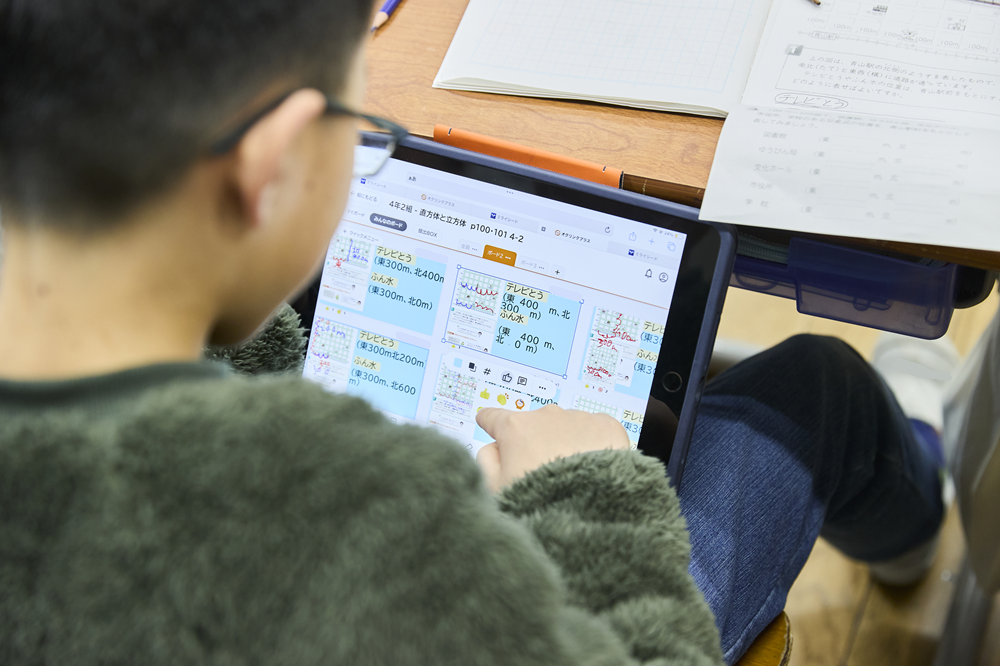

児童自身が記入したカードの例。

——今日の実践も含めて、授業で大切にされていることは何でしょうか。

谷本先生:

仲のよい友達の間だけでコミュニケーションを終わらせないことです。以前から子どもたち同士の学び合いを重視した授業に挑戦しているのですが、はじめのうちは、子どもたちのコミュニケーションも小さな輪で閉じていました。

そこで、子どもたち同士で考える時間の間、「この考え方、いいね」「ここがよかった」と褒めたり、「できたら“みんな”に確かめてもらってね」と促したりと、他の子どもの考えを見る、他の子どもに見てもらうための声かけを始めました。すると、子どもたちも「見せて!」といろいろな子に話しかけたり、進んでたくさんの子にカードを見せるようになったりしたんですね。それから、教員や子ども同士が承認し、そこから意欲を高め、考えや視野を広めていくことを意識するようになりました。

子どもたちのコミュニケーションを見守る谷本先生。

——本日の授業に、家庭学習はどう反映されていますか。

谷本先生:

あらかじめ自宅で「だんの数と周りの長さ」の課題を考え、オクリンクプラスカードにまとめてもらいました。

以前も似た形式の協働学習を行っていたのですが、その際は授業内で個人の考えをまとめてから、子どもたち同士で考える時間を設けていました。ただ、授業内でゼロから始めると、個人や集団で考える時間がどうしても短くなってしまっていました。せっかくクラスで学ぶのですから、子どもたち同士で考える時間を最大限取りたい。そうした思いから、個人で思考する時間は家庭学習へ移すことにしました。

ポイントは、オクリンクプラスで予習を行うこと。提出BOXにカードを提出してもらえれば、子どもたちの予習の内容をすぐに授業に反映できるからです。例えば教科書的な誤り方をしているカードを取り上げて、「なぜ間違えているか」をみんなで考える。子どもたち全員の理解度をチェックし、説明に費やす時間を検討する。子どもたちの学びをそのまま生かした授業ができるのは、オクリンクプラスやICTがあるからですね。

——授業づくりのご展望をお聞かせください。

谷本先生:

子ども自身が問いを持つことこそ、主体性のある学びにつながると私は考えています。持てる問いは授業内容だけに限りません。何を学ぶか、どう学ぶか、どこで学ぶか、誰と学ぶか、次はどうするか…。授業の中で持てる問いは無数にあります。例えば、今日は私の方で授業のめあてを提示しましたが、子どもたちが自分でめあてを考えるのもよいでしょう。実際に、来年度はこうした授業を行ってみようと考えています。子どもたちの学ぶ力を伸ばすために、これからも挑戦を欠かしません。

谷口指導主事:

ICTを活用した予習が、学び合いの質の向上に繋がっています。

家庭学習を通じて、教員も子どもたちを“予習”する

賀露小学校は2024年度より、児童の確かな学力向上に向けた「シン・学力向上プラン」を進められています。このプランの詳細や、家庭学習との兼ね合いについて、岸田校長先生と青木先生に伺いました。

——シン・学力向上プランとはどのようなお取り組みでしょうか。

岸田校長先生:

シン・学力向上プランは、2024年度から始めた学校改革の総称です。発達段階に応じて担任制度を学級担任制から「チーム・学年担任制」に変更することと、「40分授業午前5時間制」を導入することが改革の二本柱です。

本校の「チーム・学年担任制」は5・6年生あわせて、計4学級を4人の教員が、4年生の2学級を2人の教員が定期的に交代しながら担任します。複数の教員で子どもを見とることができるのできめ細やかな指導や支援ができ、それぞれの教員が得意分野を生かして指導できるといった利点があります。

さらに教科担任制を導入し、各教員が授業を行う教科を絞りました。1コマの授業にかけられる教材研究の時間を増やし、指導の専門性を充実させるのがねらいです。

チーム・学年担任制や教科担任制の最大のハードルは、児童に関する情報共有の時間を確保することです。従来の学級担任と異なり、複数の教員が児童に関わるため、教員間で緻密に情報を共有しないと、見取りの精度がむしろ下がってしまいます。

そこで、「40分授業午前5時間制」も導入することにしました。40分授業を導入して、昨年度より児童の下校時刻が約30分早まりました。

この30分を放課後の校務にあてて、子どもたちの様子を教員間で話し合ってもらおうと考えました。

岸田校長先生。同校が取り組む、学校改革についてお話いただいた。

——先生方の情報共有が肝なのですね。

岸田校長先生:

もちろん最優先は子どもの見取りなのですが、同時に先生方の学び合いも促すつもりでした。実は、先生方が話しやすいように、職員室の机の配置は高学年団・中学年団・低学年団・特支団と、大きな「しま」ごとに机を囲んでいます。先生同士の縦・横のつながりの単位が大きくなったことで、ICTの活用も随分深まりました。職員室をのぞくと、「この教科はこのアプリを使っているんだ」「この場面のこの使い方はいいですね」と、先生同士が教え合っている姿がよく見られます。

——青木先生に伺います。シン・学力向上プランにおいて、ICTはどのように位置づけられていましたか。

青木先生:

プランの推進にあたり、ICTの活用は必須前提となるものでした。授業時間が45分から40分へと変わることで、授業のタイムマネジメントが非常に重要になるからです。例えば社会科は授業中に資料をよく共有しますが、プリントを配るのと画面に写すのとでは、共有にかかる時間が全然違います。授業時間が短くなっても、授業の質は落とさない。そのために、多くの先生方がICTを積極的に活用しています。

私もこの1年で、活用をかなり深めました。例えば私が担当する社会と算数では、調べ学習や、調べたことのまとめ・表現、テスト対策、児童間の交流と、さまざまな場面でミライシードを活用しています。

青木先生。先生ご自身も、児童の予習を“予習”しているという。

——青木先生は家庭学習として、予習も積極的に課されています。予習と授業をセットで、例をご教示いただけますか。

青木先生:

よく行う授業の流れは次のとおりです。まず、問題が書かれたオクリンクプラスのカードを教員が送信し、児童に自宅で解いてきてもらう。授業では、自由に席を離れて、さまざまな児童とカードを見比べ合う。このように、予習で取り組んだ内容を共有する時間を授業でよく設けています。

私は私で、子どもたちのカードを自宅から眺めて、解答や子どもたちの考え方を“予習”しています。「この問題は、一度授業でわざと間違えてみよう」「こんな声かけをしたら、きっとこう返ってくるな」と、授業の展開を考えやすくなるからです。

——そのほかに、予習や授業に関する工夫はございますか。

青木先生:

予習の内容次第で、提出BOXの公開・非公開を変えています。例えば今日の算数ではあらかじめ「立方体の展開図を書いてみよう」という予習を出していたのですが、ここでは提出BOXを公開設定にしていました。複数の回答が考えられる予習の場合、「〇〇ちゃんは3個考えているな。なら、4個考えてみよう」と、他の児童に触発されて前向きに取り組んでくれる子が増えるからです。逆に、社会でクイズをつくってくる宿題を課したときは、授業で交流するときにクイズを見ればいいので、あえて非公開にしていましたね。

取材時の授業では、提出BOXを公開設定に。多くの児童がクラスメイトのカードから、考えを広げていた。

——シン・学力向上プランの手ごたえはいかがでしょうか。

岸田校長先生:

本校では年に2回、児童アンケートを実施しているのですが、「学校が楽しいと思うか」「進んで学習に向かっていると思うか」といった肯定的な回答が、軒並み向上しました。何より嬉しかったのは、「先生は自分のことをわかってくれていると思うか」の回答が一番向上していたことですね。この考えがなければ、子どもたちは安心して学校生活を過ごせません。担任制度を改革したかいがありました。

チーム・学年担任制を導入して、先生方の心理的な負担も軽減されました。従来、教員は一人で約30人の子どもに対して責任を負っていました。特に若手教員にとっては大変なプレッシャーです。複数の教員で担任を分担すれば、困りごとを共有できますし、いつでも他の先生に相談できますから、多くの先生方がのびのびと授業に向かえていると思います。先生同士の交流も増え、授業の質も高まっています。

シン・学力向上プランの「シン」は、様々な漢字が入れられるように、あえて「シン」としました。来年度にめざすのは、深化の「シン」。取り組みを継続し、深めていきたいです。

谷口指導主事:

児童はもちろん、先生方も、「心の余白」がないと生徒指導や授業改善に向き合えません。賀露小学校は担任制や授業時間の改革で、先生方の心の余白をうまくつくられました。だから青木先生をはじめとした多くの先生方が新しい授業に挑戦し、成功を収められているのでしょう。

協働学習の効果を最大限に引き出すための、家庭学習

従来より教科担任制であることから、ICT活用の校内推進が難航しやすい中学校。南中学校の鈴木校長先生と渡邊先生には、校内推進のポイントを含めて、注力されていることを伺いました。

——貴校が注力されている教育について伺わせてください。

鈴木校長先生:

個別最適な学びと協働的な学びの実現に向けて、本校はいわゆるソーシャルスキルの向上に力を入れています。協働的な学びでは他者と話し合う場面が多く設けられますが、教員が「話しなさい」と上から指示したところで、主体的な協働というのは生まれません。豊かな人間関係の中で、子どもたちが自発的にコミュニケーションし、学び合いを深めていくことが重要です。

そのために、本校は週に1回から2回、授業とは別に「南風タイム」を設けています。南風タイムはアドジャンなどの短時間グループアプローチを行う時間で、数人の班をつくり、決められたお題について順番に話したり、質問したりします。お題は好きな食べ物、行ってみたい国、最近面白かったことなど、ごく簡単なものだけ。評価もされませんので、子どもたちは自由かつ純粋に、友達と話す時間を楽しみます。「南風タイム」と同様の活動は鳥取市では一般的で、倉田小学校さんも行っていますね。

南風タイムで基礎的な人間関係を築き、その人間関係を基盤に、授業での協働学習に向かう。このサイクルで、本校は学習におけるコミュニケーションを充実させています。

鈴木校長先生。学校全体の教育の柱について伺った。

——授業で行う協働的な学習とは、どのようなものでしょうか。

渡邊先生:

例えば今日は、2年生の理科「天気の変化と大気の動き」の単元で、グループごとに実験とまとめを行いました。実験は大気と温度の関係を調べるもので、3種類を用意。グループごとに結果と考察をオクリンクプラスのカードにまとめるよう促したところ、各グループとも実験担当と動画担当に分かれて、動画を用いたカードづくりに励みました。

文字や画像でまとめても問題なかったのですが、どのグループも動画でまとめてくれたおかげで、「〇〇グループのカードを見てみるといいよ」と促しやすかったですね。子どもたちにとっても、身近な友達が撮影した動画は参考にしやすかったようです。また、実験担当と動画担当に自然と分かれたのはいい傾向でした。指示がなくても方法や役割分担を決められるということですから。校長先生が話した南風タイムをはじめ、日々のコミュニケーションが生かされているのだと思います。

他のグループのカードも参考にしながら、実験結果をまとめる生徒たち。

——南中学校は、家庭学習の指導にも力を入れられていると伺っています。渡邊先生の場合、いかがでしょうか。

渡邊先生:

これまでお話した通り、授業ではなるべく協働学習を展開したいので、その分家庭学習では基礎学力の定着をねらった宿題を課しています。

私が担当する理科の場合は、概ね2週間前の授業の内容について、ドリルパークや一問一答形式のプリントで問題を出題しています。ボリュームは1回10~15分で終わる程度。テスト前は範囲表と計画表を配布し、各自が計画を立てて勉強に臨むよう促します。計画表も随時チェックして、進んでいる子は「いいね」と、あまりに進んでいない子には「大丈夫?」と声かけするようにしています。

また、生徒が家庭で自主的に勉強できるよう支援することも意識しています。例えば、授業で使ったスライドはすべてクラウドにアップしており、いつでも見返すことが可能です。今日の実験もオクリンクプラスのカードでまとめましたので、自宅で動画を見直す子は少なくないでしょう。子どもたちもICTを使った家庭学習には熱心で、あらかじめ板書を写真で撮影したり、理科のクイズをつくって出題し合ったり、アプリで単語集を作成したりしていますね。生徒の自主学習も含めて、ICTの活用で家庭学習と授業が線で結ばれるようになりました。

渡邊先生。同校のICT活用の中心的存在でもある。

——南中学校では渡邊先生が中心となってICT活用を進められていると伺っています。校内推進の工夫をお聞かせください。

渡邊先生:

自分の授業でICTを使うのは前提としても、それだけでは週に4回前後しか、子どもたちはICTに触れません。また、教員間で活用に差があると、ICTの活用能力が伸びる生徒と伸びない生徒で格差が生まれてしまいます。ですので、教科や学年の隔たりなく、全校的に活用を進めていくことが重要だと考えています。

そうは言っても不慣れな先生もいますし、教科ごとに違った特性もありますので、はじめは校務にICTを取り入れるところから始めました。クラウド上でのスケジュールの共有や、チャット上での業務連絡を通じて、「ICTって便利だ」「授業でも使ってみようかな」と、前向きに捉えていただくためです。

それから時間を置いて、改めて研修を始めました。現在は月に一回の頻度で、ミライシードをはじめとしたアプリやツールの使い方を“提案”しています。「こうしなさい」ではなく、「こういう使い方ができる」と“提案”すると、聞き手も話に乗りやすいもので、最近は多くの先生方が自分から「こういうことをしたいんだけど、何で、どうすればいい?」と聞いてくれるようになりました。

また、各学年に一人ずつ、ICT担当の教員を設けました。どの学年にも担当教員がいることで、学年ごとにトラブルをスムーズに解決できています。また、ICT担当の教員は月に一回会議を行い、学年ごとのトラブルや活用法を共有。そこで得た知見を各学年にまた還元し…と、学年の隔たりなく、全校で活用を深める体制が整っています。

——渡邉先生を起点に、ICT活用の輪が先生方にも、生徒にも広がっているのですね。今後の授業や活用のご展望はございますか。

渡邊先生:

多くの先生方がICTを活用するようになり、たくさんのツールに触れているからか、子どもたちも「自分でツールを選ぶ」ようになってきたと感じています。同じ課題を与えても、オクリンクプラスを使う子もいれば、Canvaを使う子もいてと、様々な表現の仕方が見られるようになりました。学ぶ方法を自分で選ぶ、主体性が高まっている証でしょう。今後もICTを軸に、個別最適な学びや協働的な学びの実現に向けて、学びをブラッシュアップしていきたいです。

谷口指導主事:

南中学校は校長先生の旗振りのもとで、校務DXも進められています。スケジュールの共有や、特別教室の予約、教職員間のチャットなどは、鳥取県内でもいち早く進められていました。県や市にとって模範となる実践を生み出されていることに、大変感謝しています。

【編集後記】

取材した三校すべてで授業を拝見しました。どの学校でも子どもたちが活発で、「間違えてもいいからやってみよう」「どんどん話しかけてみよう」と、主体的に動いたり、発言したりしているのが印象的でした。先生方の見取りを含めて、安心して“間違えられる”環境づくりしっかりできているのでしょう。だからこそ、鳥取市が推進する家庭学習と学校での学びの連携についても、上手に進められているのだと感じました。

撮影/株式会社 デザインオフィス・キャン 加藤武

文/株式会社オンソノ 鈴木康介

※取材の内容は2025年3月時点の情報です。

※掲載にあたり一部の図版を編集しております。

所在地:鳥取県鳥取市

学校名:鳥取市立倉田小学校、賀露小学校、南中学校

特色:鳥取市にある56の小学校・中学校(義務教育学校を含む)のうちの3校。どの学校もICT活用や働き方改革の先進校であり、実践の好例を続けざまに打ち出し、市はもとより県からも注目されている。