「安心して避難してね」。

生徒はそう、地域の人に伝えました。

——福島県いわき市立内郷第一中学校

防災士の生徒と、ICT活用に長けた教員

二人が中心となって実現した、避難所設営の図上訓練

福島県いわき市立内郷第一中学校で活躍されている新家優子先生。先生の実践が、「ミライシードAWARD2024」優秀賞に輝かれました。

新家先生がエントリーされた実践は、いわき市の「登録防災士」の資格を持つ鈴木仁太さん(当時3年生)の発案から始まったもの。鈴木さんの「全校生徒に避難所設営の図上訓練を行いたい」という希望を、ICTで実現した取り組みです。大学教員やICTサポーターなど、様々な専門家を巻き込みながら実現した本実践について、新家先生、鈴木さん、芦野校長先生、藁谷教頭先生にお話を伺いました。

防災に対する生徒の思いを、二人三脚で授業の形に落とし込む

——鈴木さんと新家先生に伺います。今回の取り組みを始めたきっかけはなんでしょうか。

鈴木さん:

僕が2年生のときに、校区で洪水が発生しました。僕は以前から防災に関心を寄せていて、いわき市の登録防災士の資格も取得しているのですが、学校近辺で本物の災害が起こったことに危機感を感じて、校内で静岡県が開発した紙の避難所運営ゲームを実施しました。ただ、実施した避難所運営訓練は、100点といえるものではありませんでした。実際の避難所では次々と問題が生じるのですが、その点を再現できなかった。なんとなく課題を解決し、なんとなくうまくいった、という空気で終わってしまいました。

それから、もっとこの課題に向き合わないと、と感じ「全校的に、避難所運営訓練を実施したい」と新家先生に相談しました。それがスタート地点です。

今回の実践の発案者である鈴木さん。いわき市の登録防災士の資格を取得しているほか、生徒会長も務めた。

新家先生:

仁太さんは以前に実施した避難所運営訓練の課題をよく捉えていましたので、次の挑戦を成功させるためのアイデアを一緒になって考えることにしました。

当時使った紙の避難所運営ゲームは、避難所に見立てた平面図に、様々な事情が書かれた「避難者カード」を適切に配置したり、様々な出来事が書かれた「出来事カード」に対応するシミュレーションを行うゲームです。カードは200以上の種類があり、ゲーム中に処理すべき情報も膨大ですから、非常に時間がかかるのが課題でした。また、すべての生徒や教員が防災に通じているわけではありません。過程や結果に対するフィードバックが不十分だったのも、鈴木さんが話す「なんとなくうまくいった」空気感につながってしまったのでしょう。

こうした問題点から、私から鈴木さんに「改めて、オクリンクプラスを使ってやってみたらどうかな?」と話して、一緒に用意を進めていくことにしました。

新家先生。鈴木さんの思いや希望を、授業として実施できるよう形づくった

——紙での実施から、オクリンクプラスでの実施に変更されたのはなぜですか?

新家先生:

先にお話しした通り、このゲームは処理すべき情報量が膨大で、かつ処理にかけられる時間も短いです。ゲームのプレイヤーは1分に1枚のペースで、新しい「避難者カード」を配置したり、「出来事カード」に対応したりしないといけません。大規模に実施しようとすると、非常にもたつきやすいのですね。その点、カードをデジタル化し、オクリンクプラス上で共有すれば、少なくともカードの配付や配置に時間がとられることはないだろうと思いました。

また、生徒たちが正しくフィードバックを得られるように、専門家の力も借りるつもりでした。紙で実施するとその場に来てもらわないといけませんが、オクリンクプラスで実施すればリモートで見てもらえますので、招へいのハードルを下げられると考えました。

専門家も巻き込む!ブラッシュアップした避難所運営訓練

——実際に行われた、避難所運営訓練の流れをお聞かせください。

新家先生:

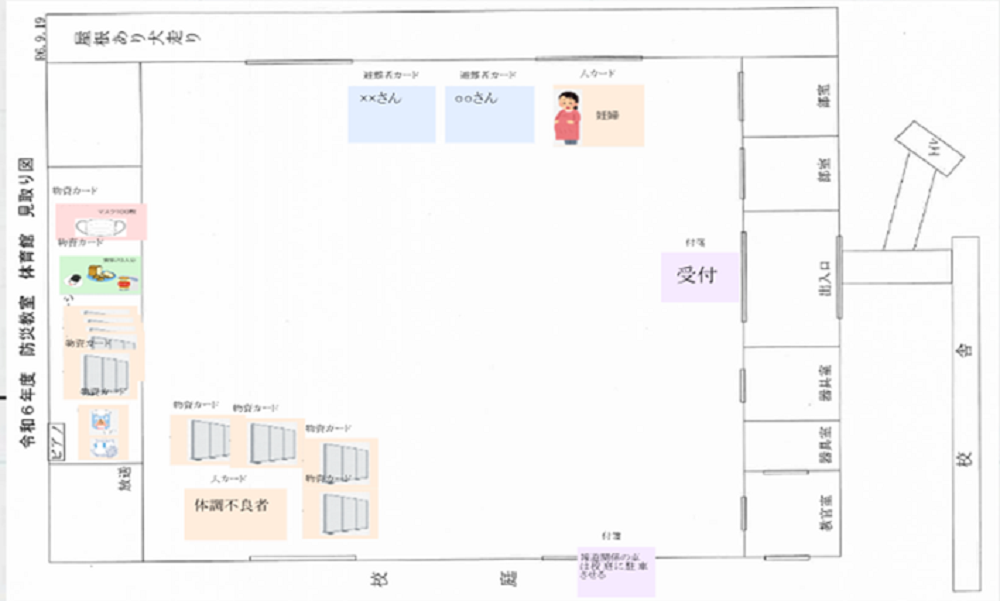

事前準備として、各クラスで班を設け、班ごとの「みんなのボード」を作成します。そのボードの背景に、「体育館見取り図」という台紙を設定してもらいます。

ゲームマスターは教員。管理者として、最初に「物資カード」を各班に送付し、見取り図のステージ上に配置するよう指示します。それから訓練開始です。生徒は班内で「リーダー」「受付・連絡」「救護」「物資」と係を分担し、受付を設置したり、送られてくる避難者カードや出来事カードへの対応を考えます。

訓練中は東北大学災害科学国際研究所の先生と、福島高専の先生とリモートで接続。生徒は困ったことがあったらみんなのボードに「困った・悩んだカード」を配置し、これらのファシリテーターから随時アドバイスをもらって対応を続けます。

最後に、まとめとして個々の生徒が感想や質問を「提出BOX」の「質問コーナー」に送って終了です。この「質問コーナー」への質問にも、ファシリテーターから答えてもらいました。

体育館見取り図の例。この見取り図上に、配布される様々なカードを配置する。

——紙での実施から様々な点を改良されたことと思いますが、どのような過程で、取り組みをブラッシュアップされましたか。

新家先生:

どういった形が一番防災に役立つのか、訓練として身になるのか、鈴木さんと大学と高専の先生方、それからICTサポータと会議を重ねて、最終的に実践の形を取りました。実は今回の取り組みは、複数回にわたって実施していて、はじめは「困った・悩んだカード」や「質問コーナー」はなかったんですね。ただ、紙での課題と同じように、なかなか全体の振り返りがまとまらなかったり、時間が押してしまったりしていたので、どうしたらいいかをみんなで考えました。

「みんなのボード」の設定などは、ICTサポータにやっていただきました。私たちのアイデアをオクリンク上でどうしたら再現できるか、的確にアドバイスしてくれたり、実際に形にしてくれて、とても助かりましたね。今回の取り組みを動かした、チームの一員です。

防災に秘める中学生の可能性は限りなく大きい

——実践の感想を伺わせてください。

新家先生:

途中難しい場面もありましたが、最後に実施した1年生の演習は非常にスムーズかつ効果的に終えられたと感じています。カードの配布は効率的でしたし、生徒たちも、次々と起こる避難所の様子をリアルに再現できていました。また、オクリンクプラスを使ったおかげで、ほかの班の動きを参考に、よく話し合いながら訓練に取り組む班がたくさん見られました。

また、ある班には今回の訓練で学んだことを公民館で発表してもらいました。鈴木さんにも聞き手として参加してもらっています。地域のおじいさんやおばあさんたちに説明して、「しっかり訓練しているから、安心して避難してくださいね」と伝えたところ、みなさん心強そうにされていたのが印象的でした。

今回の取り組みはまだまだ広がりのあるものだと感じています。例えば「避難者カード」や「出来事カード」の種類を変えれば、小学生から高校生まで、発達段階を考慮した防災教育を実施できるでしょう。私たちも、カードの内容は変更しています。こうしたノウハウを、小中や中高で連携し、いわき市や全国に伝えていきたいです。

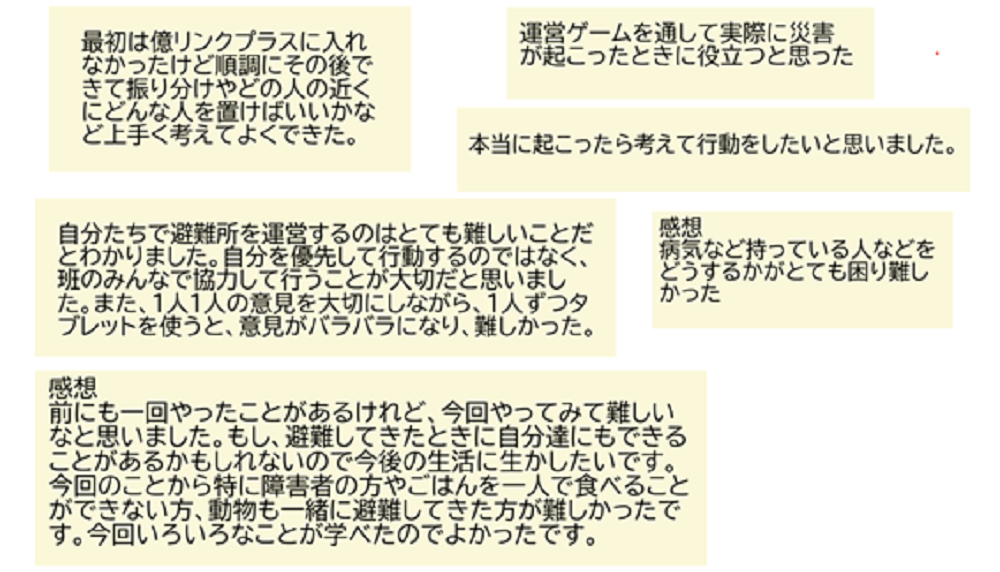

参加した生徒たちの感想の例。難しかったことも述べつつ、前向きな感想が多く見られた。

——鈴木さんもぜひ、感想をお聞かせください。

鈴木さん:

防災はどんな人とも共有できる、稀有な話題のジャンルです。

趣味や好きなことが違っても、防災の話なら誰とでも一緒に考えられます。実際に今回の取り組みでも、普段それほど話さない間柄の生徒同士が盛んに交流し、「これはこうしたほうがいいんじゃないの?」と、真剣に考えていました。僕自身が関心を寄せる、防災というジャンルのさらなる可能性を感じられたのが大きな収穫です。

——芦野校長先生と藁谷教頭先生も、ご感想をお願いします。

藁谷教頭先生:

東日本大震災の際、避難所運営に携わったのですが、ああした状況では大人でもどう振る舞えばいいかわからなくなるものです。ただ、そのとき、避難してきた中学生たちにとても助けられたんですね。以来、防災における子どもたちの力というのはとてつもなく大きなものだと強く捉えています。

今回の取り組みでも、子どもたちは本当に真剣に考えを重ねていました。大人も子どもも関係なく、防災への姿勢や知識は訓練しないと身につきません。実践を通じて、多くの子どもたちが「僕たち・私たちにもできる」という意識を持ってくれて心強く感じましたし、心からうれしく思います。

本校は災害時における高齢者の主要避難所に指定されています。市とも様々な協議を続けていますが、実際の対応を検討する際の材料にも、いざ災害が起こった際の力にもなる取り組みでした。

藁谷教頭先生。東日本大震災の際は、実際に避難所運営に携わったそう。

芦野校長先生:

藁谷教頭先生が話された通り、防災における中学生の力は決して小さくありません。先日他校に伺ったときも、地区で一番頼りになるのは中学生だと先生方が話されていました。大人は仕事に出ていますし、高校生は地域から離れた高校に行っている可能性があるからだそうです。その学校では中学生が防災マップをつくるなど、要避難の方々を助けるための取り組みを進めているそうでした。

災害はいつ襲ってくるかわかりません。内郷地区でも洪水があったばかりで、子どもたちや教員の中に被災した人もいます。そうしたなかで、鈴木さんがいて、新家先生がいて、ICTサポータがいて、専門家の方々がいてと、類まれな巡り合わせのなかで、素晴らしい実践に取り組んでもらえました。

鈴木さんのほかにも、本校にはたくさんの可能性を秘めた生徒たちがたくさんいます。もちろん、先生方もです。この実践をここで終わらせずに継承し、広げていくことはもちろん、これからも子どもたちや先生方の可能性を信じ、学校を挙げて支援していく所存です。

芦野校長先生。鈴木さんと非常にフレンドリーに接していた。また、ほかの生徒や先生についても、誇らしげにお話しいただいた。

芦野校長先生。鈴木さんと非常にフレンドリーに接していた。また、ほかの生徒や先生についても、誇らしげにお話しいただいた。

【編集後記】

取材で特に印象に残ったのは、「防災における中学生の力は非常に大きい」という言葉でした。ICTを活用した実践により、中学生が「防災」を自分ごととして捉える機会が生まれ、地域の防災を考える上で非常に意義のある取り組みだと感じました。

撮影/株式会社 デザインオフィス・キャン 加藤武

取材・文/株式会社オンソノ 鈴木康介

※取材の内容は2025年3月時点の情報です。

※掲載にあたり一部の図版を編集しております。

所在地:福島県いわき市

学校名:いわき市立内郷第一中学校

特色:令和6年度リーディングDXスクール事業や、福島県「未来の教室」授業充実事業の協力校に指定されているICT先進校。リーディングDXスクール事業では、特に生成AIの活用への取り組みを展開している。