教員も生徒も、

対話を通じた成長が必要です。

——愛媛県伊方町立瀬戸中学校

少人数学級でも充実した対話的な学び! 学校の垣根を越えたオンライン合同授業への挑戦

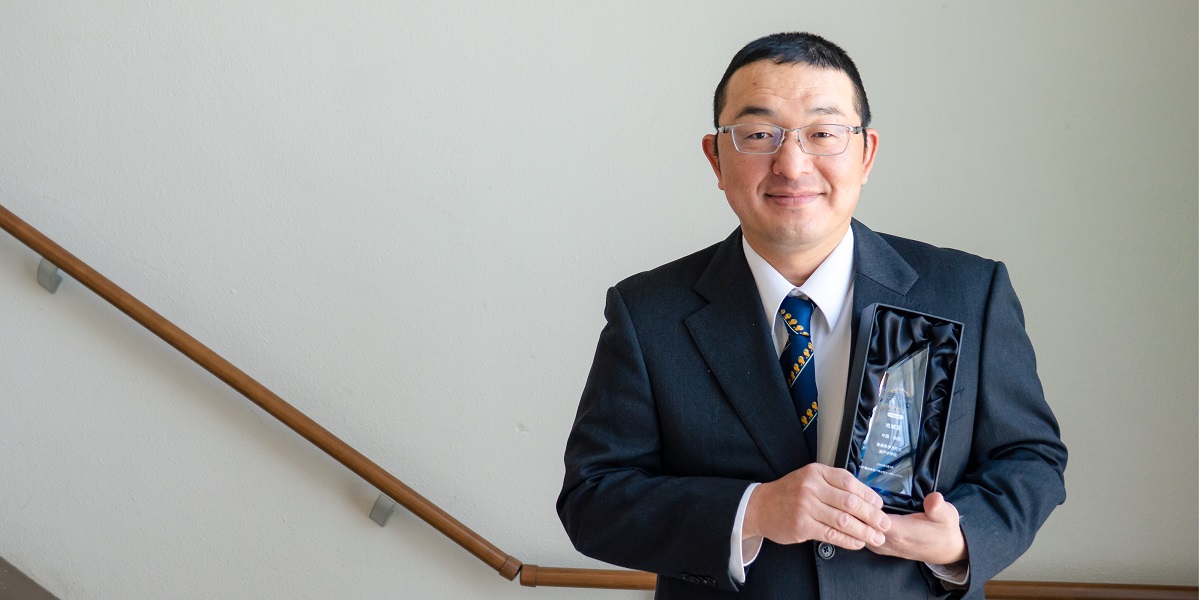

「ミライシードAWARD2025」中四国地域賞に輝かれたのは、伊方町立瀬戸中学校で数学を教えられている中島慎二郎先生です。伊方町立瀬戸中学校は全校生徒20人余りの中学校。生徒数が少なく、多様な考えに触れる機会が限られていることに課題を感じた中島先生は、同様の課題を抱える他校とのオンライン上という方法で対話的な学びの充実を図りました。今回は、ミライシードAWARDの受賞者インタビューとして、中島先生の取組の詳細や、課題に対する思いをうかがいました。現在、中島先生は新居浜市立船木中学校教頭として勤務されています。

小規模学校が抱える、「対話的」な学びの難しさ

——はじめに、エントリーされた実践のねらいや、始められた経緯をお聞かせください。

中島先生:

新学習指導要領の中で、最も目を引くフレーズは「主体的・対話的で深い学び」でしょう。多くの先生方が取り組まれているように、私もこの「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、これまで様々な試行錯誤をこらしてきました。そうした中でぶつかったのが、「対話的」な学びの難しさです。

本校の生徒数は全体で約20人。各学年ともに単学級であり、極めて少人数であることから、生徒が対話できる相手や、生徒から出る発想の多様性にはどうしても限りがあります。本校の生徒は穏やかかつ真面目な気風の子ばかりで、こうした状況でも、他の生徒と切磋琢磨しながら様々な活動へと意欲的に取り組んでいました。だからこそ、人数の少なさを理由に、思考力・判断力・表現力等を身に付ける機会が限られているのは大きな課題でした。

そこで考えたのが、校内だけでなく、校外の生徒も巻き込んで対話的な学びを進めていくことでした。伊方町はGIGAスクール構想への対応が早く、町内の中学校はいずれもICT環境に恵まれています。また、コロナ禍の経験から、いわゆるオンライン授業やリモート授業への抵抗感もありませんでした。そして2021年から始めたのが、今回ミライシードAWARDでもエントリーした「Web会議システムを利用した、複数校合同のオンライン授業」の実践です。

中島先生。ミライシードAWARD中四国地域賞を受賞。

1校で難しければ、2校で。オンライン合同授業の実施へ

——実践の内容を詳しくお聞かせください

中島先生:

実践は数年にわたって行ってきました。そのうち、ある時期での1年生と2年生の授業を一つずつ紹介します。

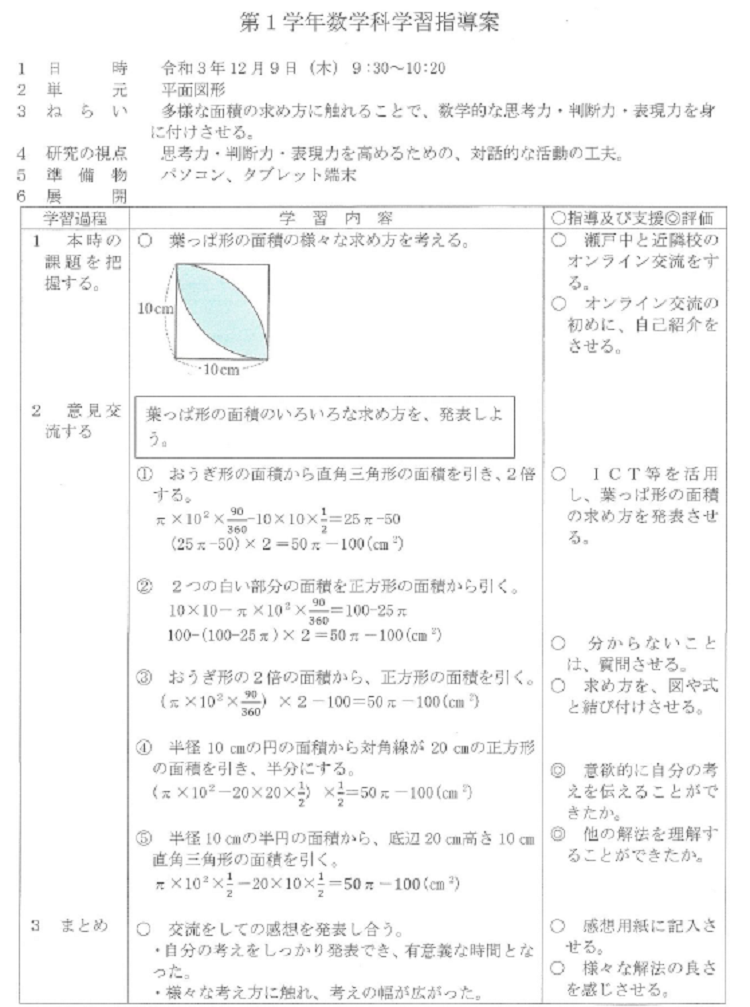

1年生の授業で紹介するのは、「平面図形」の単元で実施した内容。他校の教員と私の端末をオンライ会議システムで接続し、討論形式の授業を合同で展開しました。会議の映像は、教室全面のホワイトボードに投影し、プロジェクターから音声を流しました。

紹介いただいた1年生の授業の指導案。

授業の流れは次の通り。はじめに、両校の生徒たちがリラックスして授業に臨めるように、自己紹介を実施。それから本時の課題として、葉っぱ形の面積の様々な求め方を考え、発表しようと伝えます。本校の生徒はムーブノートで、他校の生徒はPowerPointで、それぞれ葉っぱ形の面積の求め方を図や言葉、式に表し、教員の端末経由で画面共有して発表しました。

指導案にある通り、葉っぱ形の面積の求め方は5通り考えられます。本校の生徒から4番め・5番目の求め方は発表されなかった一方で、他校の生徒からも3番目の求め方は発表されませんでした。両校とも、単独で授業をしていたら、生徒たちはこうした解き方があるという気付きを得られなかったかもしれません。参加したすべての生徒が、多様な考えに触れることの大切さや楽しさ、そして数学的な見方・考え方の広がりを感じていたようでした。

2年生は「図形の調べ方」の単元でオンライン合同授業を行いました。このときは、本校と同様にムーブノートを利用している他校と実施。ムーブノート同士であれば学校の垣根なく課題を共有できる特徴を活用し、両校の生徒全員が同じ「みんなの広場」上で考えを共有しました。

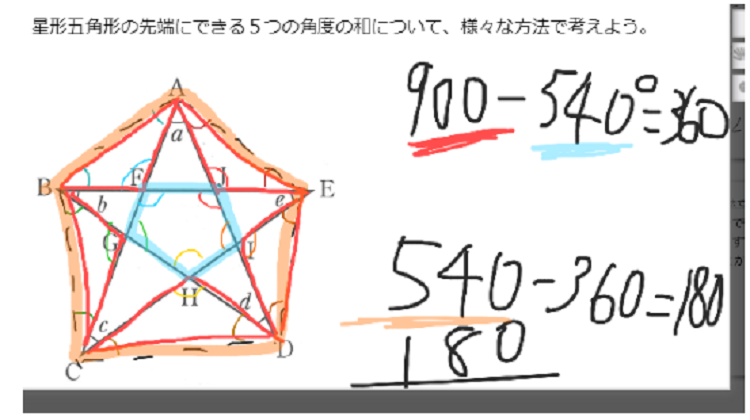

実際に取り組んだ課題は、「ブーメラン形の外側の角度」と「星形五角形の角の和」を求めるというもの。どちらも複数の解法が存在する課題です。なお、後者は前者の発展問題であることから、解法に近づくための「ヒントカード」を紙で提示しながら思考を促しました。さらに、授業の終わりには県立高校の公営塾とも、リモートで接続。生徒の考え方を専門的な視点からアドバイスしていただきました。

他校の生徒が提出した解法。瀬戸中学校の生徒は思いつかなかった解法で、生徒も関心を寄せていたそう。

学校の垣根を越えた、多様な考えがもたらした学び

——実践を経て、子どもたちの様子に変化はありましたか。

中島先生:

両校の生徒とも、普段と違った学び方に触れたことで、数学への意欲を高めてくれました。実際に子どもたちに感想を聞いたのですが、「ICTを利用すると、自分の考え方以外のやり方も勉強できる」「オンライン交流授業でたくさん発表し、説明できる力が向上した」「自分たちの学校では出なかった意見があって参考になった」「答えは同じなのに、やり方が全く違うことに関心を持った」など、対話的な学びの効果を実感したり、対話的な学び自体に関心を寄せている声が聞こえました。

——他校と合同で授業を行うというと、準備の面など、苦労も多かったのではないでしょうか。

中島先生:

そうですね。3年間取り組んでいますが、まだまだ課題も少なくありません。両校で授業の進度を合わせる必要がありますし、打ち合わせも必要です。ですので、常に合同でできるわけではなく、学期ごとに2~3回実施できればいい方でした。

準備も大変ではありますが、両校ともムーブノートを使っている場合、教材を簡単に共有できたのはありがたかったですね。また、本校にはICT支援員が入っており、オンライン会議の接続やトラブル対応はもちろん、教材研究まで手伝ってもらえて大変助かりました。支援員さんがいなければ、この授業は難しかったかもしれません。

ICT支援員の米子さんと中島先生。「米子さんは授業づくりのパートナー」とのこと。

このように、苦労もたしかにあったのですが、それ以上に得られるものが大きかったと思います。何しろ、子どもたちだけでなく、私たち教員も「対話的に」学べる授業方法ですから。例えば今年度は、他校の若手の先生と一緒に授業をつくりました。はじめこそ私がリードしていたのですが、数回目から積極的に提案してくれるように。その内容がまた、私とは別の思考から出てくる非常に良いアイデアだったんですね。別の機会でも、私が教材選びで迷っているときに、すっと腑に落ちるような教材を提案してくれました。本校のように小規模な学校では、生徒と同様に教員も少ないですから、教員もまた、自校の中で切磋琢磨していくのが難しい。この実践で、こうした課題への一つの答えが得られた気がしています。

——今後、授業をさらに広げていくご展望はございますか。

中島先生:

多様な考え方に触れることは、何も数学だけに限って重要なわけではありません。総合的な学習の時間や道徳、学級活動など、他教科の授業でも展開していくことが望ましいでしょう。そのために、教育委員会の方が来るタイミングをはじめ、積極的に公開授業を行って、校内外へこの形の授業を広げようと努めています。すでに社会科の先生などはよく共感してくれて、実際に試してくれましたね。

本町には小・中学校が8校あるのですが、どこも小規模なのは同じで、中には一人しか子どもがいない学年もあります。オンラインの合同授業は、教員同士の合意がなければ始まりません。子どもたちのためにも、授業観や形式をどんどん発信し、学校間や教員間のつながりを増やしていきたいです。

取材当日の授業の様子。この学級は7人で、日頃から中島先生、生徒らが近い距離で授業に向かっている。

【編集後記】

取材中、中島先生は「もっと授業が上手くなりたい」「教員としてのレベルを上げたい」と繰り返し話されました。オンライン合同授業は多くの人を巻き込む取り組みで、ICT支援員や塾講師の方だけでなく、教務主任の先生や、校長先生・教頭先生の協力も必須だったとそう。そうした労力のかかる実践にも関わらず、先生はすでに3年も取組を続けられています。教員としての熱いモチベーションが、中島先生はもちろん、先生以外の方にも伝わってからこそ、流れるように前へ進んでいけているのでしょう。

撮影/フォトオフィスネコミミ

取材・文/株式会社オンソノ 鈴木康介

※取材の内容は2025年3月時点の情報です。

※掲載にあたり一部の図版を編集しております。

所在地:愛媛県伊方町

学校名:伊方町立瀬戸中学校

特色:1994年に三机中学校と四ッ浜中学校の統合から設立された中学校。全校生徒数約20名という規模を生かし、自己調整力を伸ばす教育や、デジタル・シティズンシップ教育に力を入れる。伊方町指定の情報教育研究校としても躍進中。