家庭科と実生活を結ぶ。

そうした授業を

これからも続けていきたいです。

——愛知県長久手市立南中学校

学校を軸に、すべての人が共生・協働する地域へ 人と人をつなげる家庭科の試み

「ミライシードAWARD2025」東海地域賞に輝かれたのは、愛知県長久手市立南中学校の松本咲子先生です。

松本先生は家庭科を受け持つ先生。先生は家庭科を社会や生活と最も近い教科と捉えており、日頃から、教科の知識や理解にとどまらない、実生活と結びつく授業実践に挑戦されています。

今回は受賞者インタビューとして、松本先生がエントリーされた実践の内容や、日頃から大切にされている授業への想いについて伺いました。

「住みここちのよい街」を軸に、地域に必要な協働を学ぶ

——はじめに、ミライシードAWARDにエントリーされたご実践について、概要やねらい、背景にある課題感をお聞かせいただけますか。

松本先生:

本実践を一言で表すと、「持続可能な地域社会をめざして、住みここちのよい街を主体的に創造する生徒の育成をめざした授業づくり」です。

家庭科は、健康で豊かな生活を営む力を育む教科であり、個々人の生活に依拠する社会とも深い関わりを持っています。しかし、その社会は今、人口減少や人と人とのつながりの希薄化など、様々な課題に晒されています。

子どもたちにとっての身近な社会の実像であるこの長久手市も、例外ではありません。長久手市は新興住宅地が多く、市民の平均年齢も若い街。授業内で取ったアンケートによると、1年以内に幼児期の子どもと触れ合った生徒は全体の6%、家族以外の高齢者と関わった生徒は11%しかいませんでした。他世代との交流が極めて少ないのです。

こうした課題感から、食品検査センターの見学や、地域ボランティアや高齢者の方による着付け体験など、本校の家庭科では地域の様々な方とつながる授業を展開してきました。ミライシードAWARDにエントリーした実践も、こうした取り組みの延長線上にあります。

授業中の松本先生。

——ご実践の詳細をお聞かせください。

松本先生:

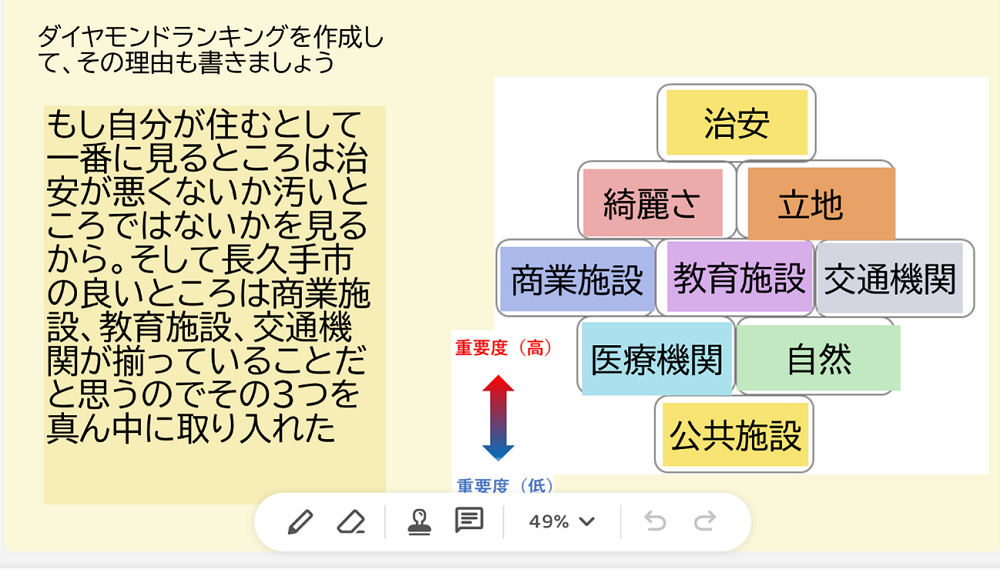

実践を行ったのは2年生で学ぶ「家族・家庭生活」の単元です。1時間目では、これから「住ここちのよい街長久手市」を考えていこうと伝え、自分が思う「住ここちのよい街に必要な条件」をダイヤモンドランキングにまとめてもらいました。

1時間目に生徒が作成したダイヤモンドランキングの例。「治安」や「綺麗さ」「立地」が上位を占めている。

1時間目に生徒が作成したダイヤモンドランキングの例。「治安」や「綺麗さ」「立地」が上位を占めている。

2時間目では、学習のテーマを「30年後も長久手市は住みここちのよい街?」と少し狭めて、少子高齢化の現状や問題点についての調べ学習を実施。それから再度ダイヤモンドランキングをまとめてもらいました。すると、生徒たちが挙げる条件は「施設」や「公共交通機関」、「立地」へと変わりました。

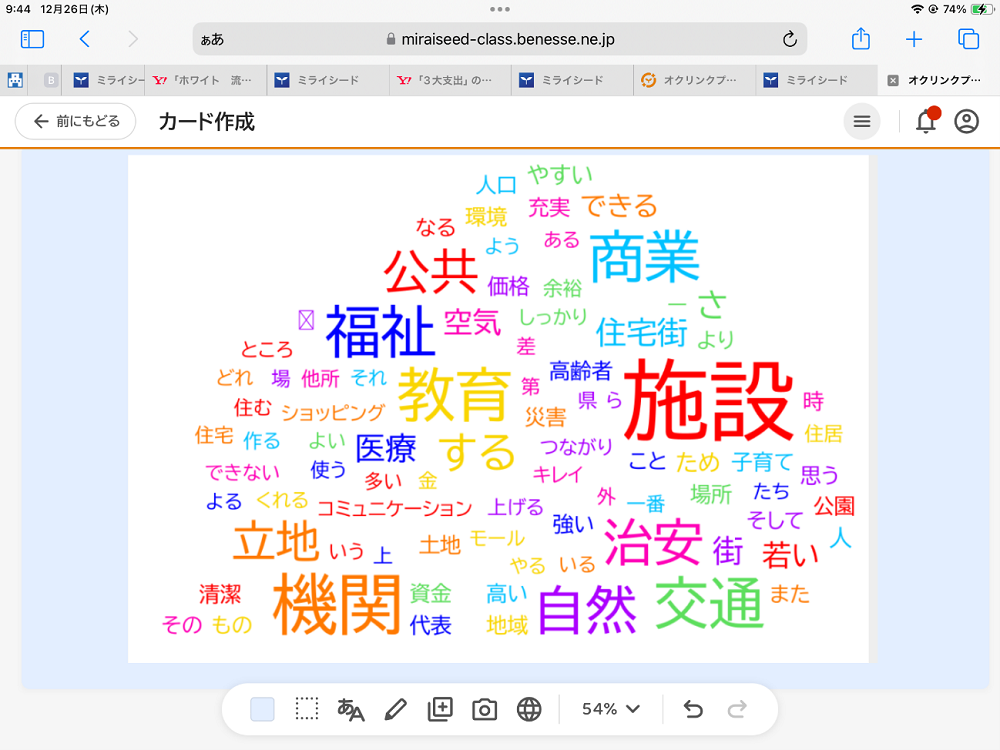

3時間目の授業は、ここまでの振り返りが中心です。オクリンクプラス上でダイヤモンドランキングを確認し合って、自分が思い当たらなかった条件や、多くの人が考える条件を検討してもらいました。続けて、私から全員のダイヤモンドランキングをワード集計した結果を投影。互いのカードを見てわかったように、「施設」「機関」のワードが目立つことを再確認しました。

2時間目に作成したダイヤモンドモンドランキングをワード集計した結果。施設や機関が大きく表示されている。

では、「施設」「機関」を充実させることが、「30年後も住みここちのよい街」へとつながるのでしょうか。3時間目の授業ではこの問いを投げかけるべく、他の自治体の開発の歴史や現状を動画で紹介しました。紹介した自治体の一つは、いわゆるニュータウンの一つ。山を切り開き、施設や機関が充実した新しい街をつくったのに、30年後の現在は空き地や廃校が目立つようになっている地域です。実は長久手市も同様の歴史を持っていて、かつ生徒たちより下の世代では子どもの数が著しく減っていることを伝えました。続いて、この自治体が今高齢者層と若年層の交流に力を入れていることや、同じく地域住民の協働を重視し、山間にありながら人口が上昇している自治体の取り組みを紹介。そのうえで、本当に「施設」「機関」が「30年後も住みここちのよい街」の最たる条件なのか、三度ランキングを作成してもらいました。

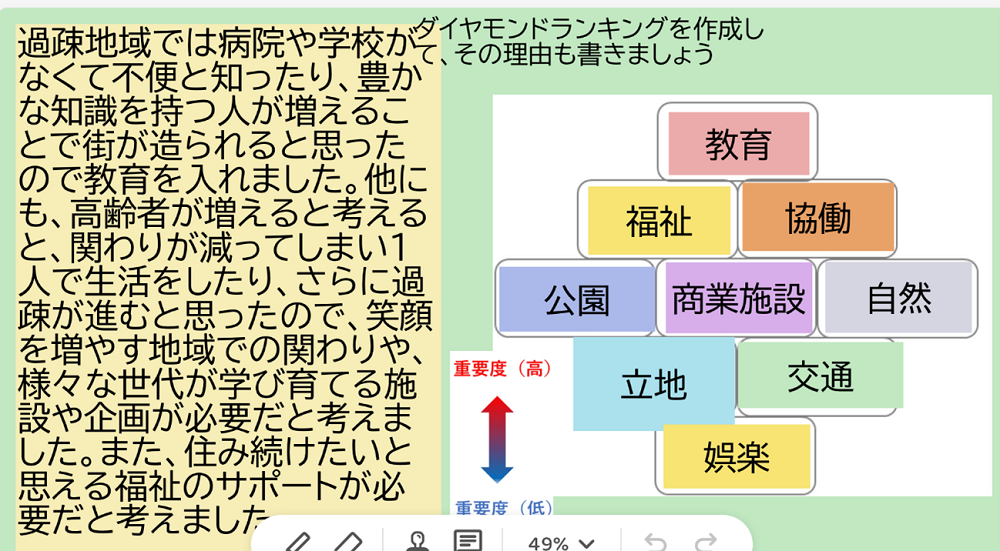

3時間目に生徒がまとめたダイヤモンドランキング。教育や福祉、協働といった条件が上位を占めている。

3時間目に生徒がまとめたダイヤモンドランキング。教育や福祉、協働といった条件が上位を占めている。

松本先生:

なお、ダイヤモンドランキングは授業のたびに作成し、「提出BOX1」「提出BOX2」と、その都度新しい提出BOXに提出してもらいました。カードの色も変えていますので、作成したランキングの違いは一目でわかります。また、提出BOXは公開設定にしていますから、友人との比較も容易。多角的な視点や自己の振り返りから、考えを広め、深めてもらうきっかけをつくりました。

ダイヤモンドランキングは生徒によって内容が全然違うのですが、ワード集計を使ったところ、一瞬で全体の傾向を把握できました。おかげで生徒の考えを授業に取り入れやすかったですし、生徒にクラス全体の思考を示すのも難しくありませんでした。

学習内容を市民講座として生徒が展開。本物の、地域との協働へ

——4時間目以降の授業は、どのように展開されたのでしょうか。

松本先生:

はじめの課題にもつながるのですが、持続可能な地域社会をつくっていくには、複数世代間の交流や協働が欠かせません。その実例を知るために、幼児と高齢者が生活を共にする市内の福祉施設「たいようの杜」の職員を招へいし、他世代の生活や、身体的・心理的特徴についてお話いただきました。その後は、乳幼児とその保護者、高齢者を対象とした家庭科に関する市民講座の準備へ。今までの学びや生かし、一人ひとりがオクリンクプラスでプレゼンテーションを行う「プレゼンフェスティバル」を開催しました。

——プレゼンフェスティバルでの子どもたちの様子はいかがでしたか。

松本先生:

普段発表を嫌がる生徒や大きな声を出せない生徒も、自分のアイデアを一生懸命伝えようとしてくれていました。実際に、授業後に取ったアンケートでも、多くの生徒が「達成感があった」「うなずきながら聞いてくれたことが、自分の考えが地域に伝わった感じでうれしい」と、うれしさや達成感を示してくれていました。中学生でも地域社会に対して貢献できることがあると実感するよい機会になったのではないでしょうか。

プレゼンフェスティバルの様子。受け付けから生徒が自分たちで行った。

プレゼンテーションはグループで実施。どのグループも、オクリンクプラスのカードを十分つくりこんでいた

松本先生:

最後のダイヤモンドランキングをつくったところ、ほとんどの生徒のランキングは最初につくったものから大きく様変わり。特に「協働」が上位に見られました。生徒に実施たアンケートでも、「中学生が主体となって地域社会に協働することは、住みここちのよい街に必要」「どちらかというと必要」と答えた生徒、「今後地域の一員としてこれから協働したい」「どちらかというとしたい」と回答した生徒はどちらも90%以上に。ねらいどおり、世代を超えた人とのつながりや協働への認識・意欲を育むことができました。

また、プレゼンフェスティバルにご参加いただいた市民の方にもアンケートを実施したのですが、「乳幼児に対する声かけのいい例を知れた」「SDGsについて、生活が困っている人のために食料を学校で集めて渡すのはどうかとプレゼンした生徒がいた。一緒に取り組んでみたいと感じた」と、前向きなご意見をたくさんいただきました。中には「たくさんの生徒さんが協働という言葉を話され、一番大切なもととして位置づけていました。将来を担う中学生からこういった言葉が聞けたことは大変力強く思いました」といったお声も。生徒だけでなく、地域の方々にとっても意味のある実践になったと思います。

.jpg)

市民交流の一環としてプレゼン以外のプログラムも実施。生徒主導で、ランチョンマットづくりや「リトミック」に取り組んだ

子どもたちのために、自分自身も協働を大切にする

——今回のご実践では、福祉施設の方を招へいされたり、プレゼンフェスティバル当日に社会福祉協議会の方が来場されたりと、外部の方の協力も多かったと思います。先生ご自身も協働を重視されている印象ですが、いかがでしょうか。

松本先生:

社会福祉協議会さんには以前からお世話になっているのですが、最初の接点は私から直接電話で問い合わせをしたことでした。街を良くしようと本当に熱心に活動されていて、今もとても頼りにさせていただいていますね。ほかにも、食育に熱心な食品会社さんや、和服の業者さんに直接アポを取って、授業に協力していただいたことがあります。社会には高い専門性を持った方がたくさんいますから、無理に自分だけで何かを成し遂げる必要はありません。子どもたちに関係のあることならなおさら、億劫に感じてはいけないでしょう。

実は、私はICTはそこまで得意ではないんです(笑)。ただ、こういう授業がやりたいというイメージはあって。今回の授業も、ICTサポータの方にたくさん相談してやっと実現できたものでした。そういった意味でも、校内や校外、学校と企業、地域と地域外など、何らかのボーダーを設けて、自分が決めた範囲で授業をつくろうとするのはもったいないと考えています。

——今後、どういった授業に挑戦されていきたいですか。

松本先生:

これからも、実生活と結びつく授業を手がけていきたいです。例えば、今特に関心があるのはキャリア教育ですね。子どもたちが日常的に目にする職業や意識する職業は、そう多くありません。学力や偏差値ありきで進路を決める子も多いでしょう。例えばいろいろな職業について、家庭科と関連させながら学び、その学びをポートフォリオ的に蓄積していく。そうして少しずつ選択肢を増やし、進路選択や職業体験をより豊かなものへと変えられたらいいですね。

【編集後記】

プレゼンフェスティバルの様子を拝見しました。松本先生が課題意識を持たれていたように、多くの中学生は他世代の方と話す機会をそう多く持っていません。にもかかわらず、多くの生徒が上手に相手の話を聞き出したり、相手に合わせて話を広げたり、「お座りいただいて大丈夫ですよ」と気遣ったりと、社会性を発揮してコミュニケーションしているのが印象的でした。その背景には、松本先生が普段から家庭科を「実生活で生きるための教科」として捉え、生きるための資質・能力を育もうと努められているからでしょう。

撮影/株式会社 デザインオフィス・キャン 加藤武

取材・文/株式会社オンソノ 鈴木康介

※取材の内容は2025年3月時点の情報です。

※掲載にあたり一部の図版を編集しております。

所在地:愛知県長久手市

学校名:長久手市立南中学校

特色:校訓は「切磋琢磨」。知・徳・体の調和のとれた、こころ豊かで実践力のある人間の育成を教育目標に掲げる。