子どもたちの

たくさんの気づきに

触れられた1年でした。

——広島県広島市立城山中学校

「やり始めたら止まらない!」 生徒の学習意欲を引き出す“ドリルパークWEEK”

広島市立城山中学校の谷川雄亮先生は、「ミライシードAWARD2024」の優秀賞に輝かれました。

ミライシードAWARD2024にエントリーされた実践は、生徒の計画的な自主学習の時間を伸長するために、ドリルパークを活用した「ドリルパークWEEK」を実施するという取り組み。学校全体かつ年間を通じた取り組みかつ、データを用いて子どもの様子を分析し、確実に歩みを進められた素晴らしい実践でした事例。

今回は実践の詳細や背景にある課題について、原田忠則校長先生と、実践の中心となった谷川先生にお話を伺いました。

端末を学習の道具として定着させてから、見えてきたもの

——貴校の教育方針や課題をご教示ください。

原田校長先生:

本校はGIGAスクール構想以前からタブレットを導入しており、その導入当初から「生徒がタブレット端末を学びの道具として使用すること」を目標に、情報教育に取り組んできました。

学校の世界では、「子どもたちが不適切な使い方をするから、活用は気乗りしない…」と耳にすることがあります。しかし、子どもたちが生きるこれからの社会に、ICTのない未来はありません。であれば、ただ活用を避けるのではなく、ルールや指針を整えたうえで活用を深め、目標とする資質・能力やルール・マナーを身につけてもらうことが大切ではないでしょうか。

原田校長先生。同校がICTの活用に積極的である背景についてお話しいただいた。

原田校長先生:

そうして当時の教員たちが「端末を学びの道具」として扱うためのルールを考え、教員、保護者、生徒の全員に周知し、積極的に授業で活用してきました。こうした姿勢はすっかり本校に定着し、今では普段の授業で当たり前のようにミライシードが用いられ、生徒会や学校行事でも、端末で発表を行う姿が見られるようになりました。データ上の成果も得られています。例えば全国学力・学習状況調査には「学習の中でPC・タブレットなどのICT機器を活用することについて、楽しみながら学習を進めることができる」という質問項目があるのですが、本校の生徒は87%が肯定的な評価を回答。全国平均を5%も上回りました。

もちろん、まったくトラブルがないわけではありません。ただ、本校では生徒会が自主的に『「学びの道具」として活用する』よう呼びかけるなど、生徒が自分たちで問題を是正しようとしてくれています。こうした様子からも、ICTへの望ましい向き合い方を身につけてくれていると実感します。

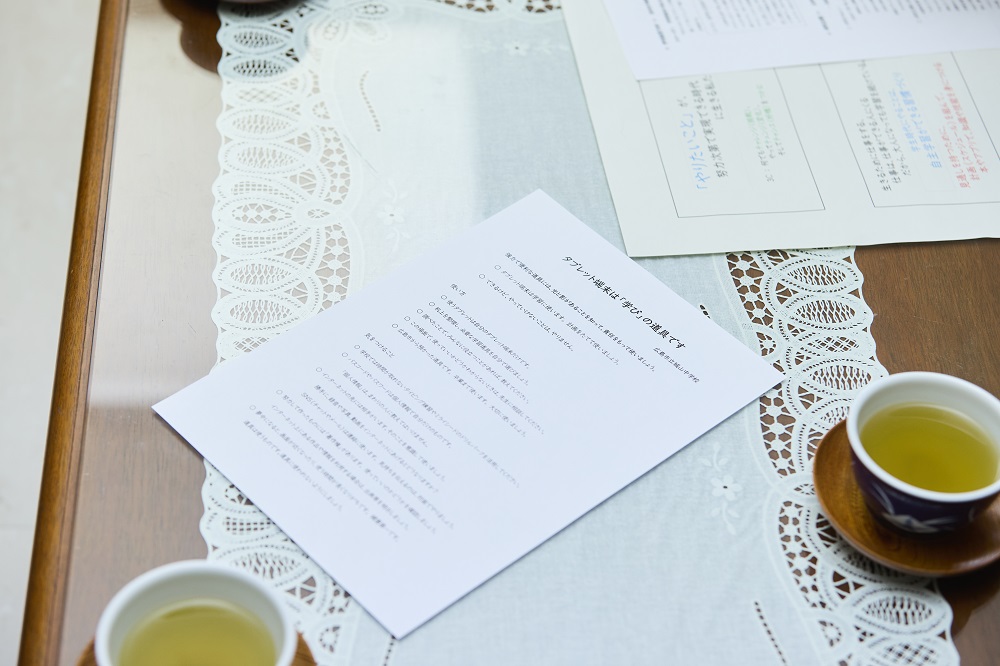

端末の活用について、教員・保護者・生徒に共有されているルール。あくまで「学びの道具」であることが強調されている。

端末の活用について、教員・保護者・生徒に共有されているルール。あくまで「学びの道具」であることが強調されている。

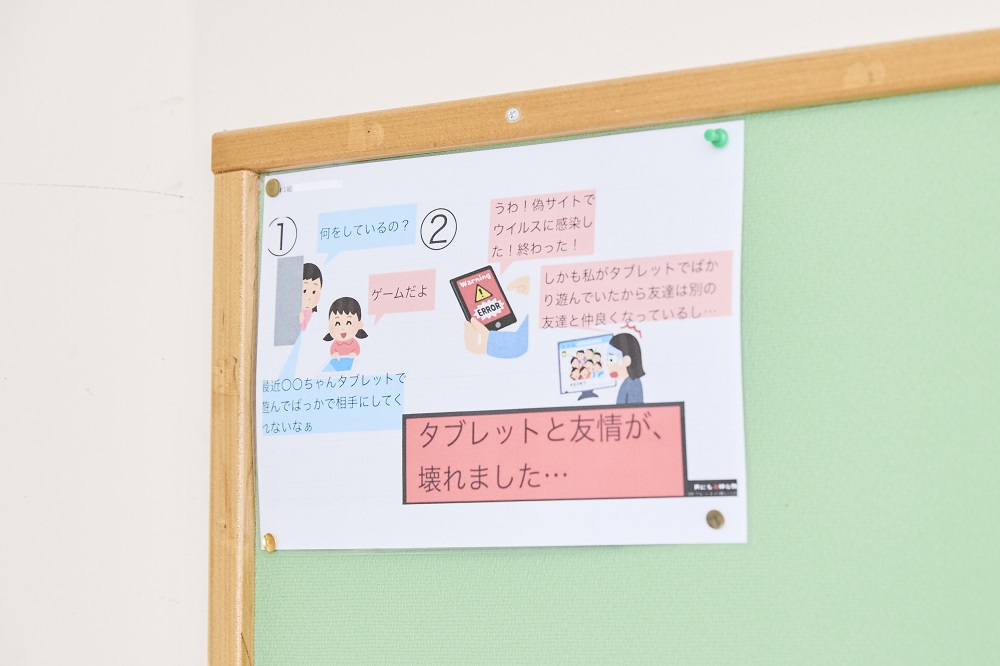

生徒が作成した、端末活用に関する掲示物も校内に多数見られる。

原田校長先生:

ICTを日常的に活用する土台は整いました。本校が次に取り組む課題として捉えたのは、「自主学習時間の短さ」です。近年本校が実施した学校評価アンケートでは、約7割の生徒が「休日の自主学習時間が1日1時間以内」であると回答していました。折しも、特色ある教育実践研究校に指定され、ミライシードの活用をさらに深めていこうとしていたタイミングでもありましたので、新たに赴任された谷川先生を中心に、ミライシードを活用してこの課題にアプローチしていくことを決めました。

自主学習を定着させた「ドリルパークWEEK」

——実践の詳細を伺わせてください。

谷川先生:

本校は約2年前から、自己調整力の伸長をねらって、行事や授業、家庭学習などの予定を管理するスケジュール帳を生徒に配布していました。今回の実践では、このスケジュール帳とドリルパークを組み合わせ、生徒の主体的で計画的な自主学習を促進しようと考えました。

取り組みの柱は「ドリルパークWEEK」です。ドリルパークWEEKは月曜日から日曜日までを対象とした7日間の特別週間のことで、この期間は毎日10分ドリルパークに取り組むよう学校全体で推奨します。また、単にドリルパークの問題を解くのではなく、目標とする学習時間や演習量、実際の勉強量を手元のスケジュール帳に記録しながら取り組むことも促しました。なお、期間の終了後、ドリルパークに取り組んだ時間が長い生徒は全校集会で表彰することとしました。

ただし、ドリルパークWEEKへの参加は任意であり、まったく問題を解かなくても咎めません。「ドリルパークWEEKが始まったよ」といった声かけはしますが、生徒たちに取り組んでもらいたいのは“自主”学習であり、強制の勉強ではありませんから。解く問題も自由です。

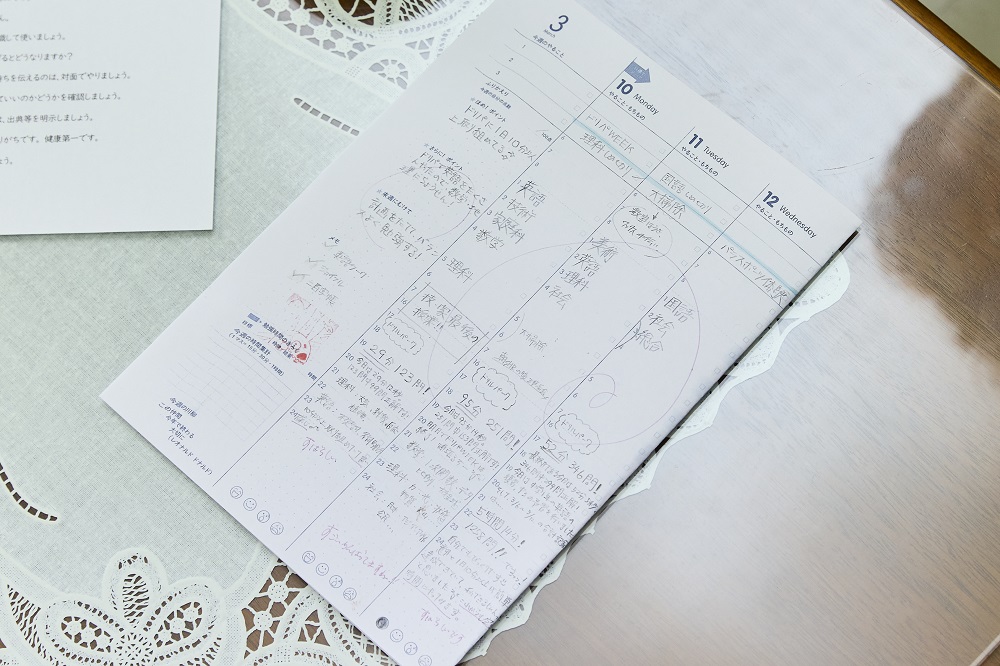

ある生徒のスケジュール帳。ドリルパークWEEK開催期間中のもので、取り組んだ時間や問題数が記録されている。また、それに対する学級担任からの励ましも、赤字で記入されていた。

——2024年度はドリルパークWEEKを何回実施したのでしょうか。

谷川先生:

5月、7月、10月、11月、12月、1月、3月の全7回です。いずれもテスト週間の直前や教育相談週間、実力テストの後など、特に自主学習を促したいタイミングで実施しました。

——7回の経過はいかがだったでしょうか。

谷川先生:

各回とも、開催中は生徒の学習時間や学習している単元、問題の正答率などをミライシードの教員用サイトから確認し、グラフで見える化したうえで、全教員に共有していました。そのデータによると、初回である5月にドリルパークWEEKに参加した生徒は、全体の約8割と上々でした。しかし、第2回の7月は、2年生の参加率と1年生の平均学習時間が著しく減少してしまいました。同じタイミングで、本実践のスタート地点となった学校評価アンケートも再度実施したのですが、こちらの調査でも生徒の自主学習が伸びている結果は見られませんでした。

第3回は夏休み後の実施予定ですから、対策を考える時間はたっぷりありました。そして考えたのが「表彰対象の変更」と「課題配信の活用」です。

第1回と第2回の生徒のデータを確認すると、多くの生徒は1日あたり10分以下の時間しかドリルパークを開いていませんでした。これでは「ドリルパークを開いた時間」を評価するといっても、あまり刺激になりません。そこで、「正答率を100%にした単元数」を評価することに変更しました。ドリルパークはシステム上、一通り問題を解いてから、間違えた問題だけ解き直して正答すれば、短時間で正答率を100%に近づけられます。生徒にとってハードルが低く、かつ達成感も得やすいことから、結果的に取り組み時間を増やせるかもしれないと考えました。

「課題配信の活用」は、ドリルパークによる自主学習をイベント外の期間にも定着させるための取り組みです。そのためには、教科担任から普段の授業の振り返り用に課題配信をしてもらうのが最も効果的だと考えました。ただ、夏休み前の時点ではドリルパークに不慣れな先生もいましたので、夏休み中に課題配信の方法を研修し、しっかり準備したうえで2学期を迎えました。

実践の中心を担った谷川先生。城山中学校に赴任されてすぐに取り組みをスタートさせた。

学びを生徒に委ねたからこそ、たくさんの気づきを促せた

——3回目以降の開催は、いかがだったでしょうか。

谷川先生:

どの学年でも、安定して70%程度の参加率が見られるようになりました。また、アンケートの結果も大きく改善されました。例えば、実践の大元となったのは7月に実施した「学校評価アンケートで、約7割の生徒が『1日(休日)の自主学習時間が1時間以内』と回答している」ことへの課題感だったのですが、12月に再度アンケートを取ったところ、「1日1時間以上勉強している」と答えた生徒は各学年で11%も上昇。2年生では、「1日2時間以上」勉強している生徒も新たに8%増えていました。もちろん生徒が解いている問題数も、全体的に増え続けていました。

——実践の成功につながったポイントはなんでしょうか。

谷川先生:

途中で方針転換したことも重要ですが、全体としては強制しなかったことだと思います。単にドリルパークに取り組ませるだけであれば、ホームルームなど、学校で一律に解く時間を決めることもできました。ただ、それではどうしても、生徒は「やらされている感覚」に陥ってしまうでしょう。

ドリルパークWEEKは一週間という縛りこそあれ、参加は任意。解く問題も解く時間も自由で、学習を生徒に委ねるものでした。それでも生徒はしっかりやってくれました。スケジュール帳で学習の振り返りを行ってもらい、担任がフィードバックしているのですが、「今週1500問も解いた」「気づいたらずっとやっていた」「自分でもびっくりした」「1日10分以上って、意外と簡単でした」と、たくさんの生徒が様々な気づきを得ていました。一番うれしかったのは、ある生徒の「やり始めたら止まらない!」という振り返りですね。こうした生徒が増えていけば、今後本校の自主学習はもっともっと、盛り上げっていくでしょう。

——実践の今後のご展望をお聞かせください。

谷川先生:

学習時間に関する調査は、アンケートを通じて十分に行いました。今後は学習習慣の定着が基礎学力の向上に対してどのように影響するのかを探っていく予定です。

ドリルパークWEEKは継続し、来年度はスケジュール帳での振り返りを紙かICTか、生徒が選べるようにしようと考えていますドリルパークWEEKを始めて以降、学校でのスキマ時間に学習する生徒が増えているからです。端末は移動教室でも持ち歩きますから、スケジュールはICT上で入力するほうが生徒にとって便利かもしれません。ただ、アナログのスケジュール帳を好む子も多いでしょうから、生徒が自分で選ぶ形がよいでしょう。生徒がのびのびと自主学習に向かっていけるように、こうした改善を続けていきたいです。

同校の授業の様子。谷川先生以外の授業や、ドリルパークWEEK外であっても、当たり前のように端末が活用されている。

【編集後記】

ドリルパークWEEKは全校での取り組みです。谷川先生に校内推進のコツを伺ったところ、「教員より先に子どもを変えること」だとお話されました。いわく、「生徒の努力は学習時間や解いた問題数として示される。すると、それを見た教員も『褒めてみよう』『もっと声をかけてみよう』と、取り組みに前向きになる」のだそうです。生徒はもちろん、先生方のモチベーションを刺激するのも上手な谷川先生だったからこそ、この難しい取り組みをみごとに成功させられたのでしょう。

撮影/タカセオフィス 船井ユリエ

取材・文/株式会社オンソノ 鈴木康介

※取材の内容は2025年3月時点の情報です。

※掲載にあたり一部の図版を編集しております。

所在地:広島県広島市

学校名:広島市立城山中学校

特色:GIGAスクール構想以前からタブレットの活用を推進してきたICT先進校。広2024年度は島市の「特色ある教育実践研究校」の指定を受け、改めて情報教育の展開に注力している。