失敗も反省もありました。

それもすべて成果です。

これからもずっと、

アジャイルし改善していきます。

——東京都葛飾区立東金町小学校

調べ学習から探究へ。

教員主導から児童主体へ。

長い試行錯誤の末に得られた、

学校の大きな変容

葛飾区立東金町小学校は、「ミライシードAWARD2025」関東地域賞に輝かれました。

同校の取り組みのテーマは、道半ばだった教員主導の教授・学習観を、児童主体へと変えること。同時に、「調べ学習」に終始してしまっていた探究学習を、本来的な意味での「探究」へと変えることの2つをねらったものでした。この取り組みについて、背景や実践の内容、成果を、河村校長先生、豊田先生のお二人に伺いました。

ねらうは「児童主体の教授・学習観」と「探究」への転換

——初めに、取り組みの背景にあった課題意識をお聞かせください。

河村校長先生:

実践にあたっての課題意識は主に2つです。1つ目は、教員主導の教授・学習観を、児童主体の教授・学習観へと変換することです。本校は2020年度から区の研究指定やパナソニック教育財団の研究指定を受けており、これまでもSTEAM教育やアジャイル学習のフレームでの授業実践を通じて、教員の教授・学習観を改革してきました。しかし、児童主体の教授・学習観が完全に浸透しているわけではありません。変容を加速させるための、新たなきっかけが必要でした。

河村校長先生。学校全体の課題や実践についてお聞かせいただいた。

河村校長先生:

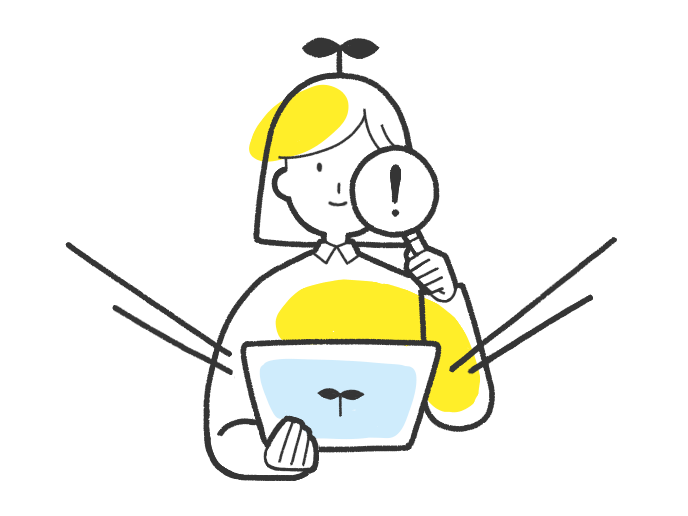

2つ目は、総合的な学習の時間の改革が道半ばであったこと。瀬戸SOLAN小学校が取り組む「個人探究」を拝見したとき、子どもたちが熱心に、進んで探究へと取り組む姿を目の当たりにし、1つ目の課題である教員主導の教授・学習観を変容させるきっかけになるのではと感じました。そこで本校も、瀬戸SOLAN小学校の取り組みを見本に、探究学習へとメスを入れることに。児童が自分で課題や発表方法、学習計画を立て、それらを自分自身で振り返り、自己調整しながら学びに向かっていくための学習方法として、瀬戸SOLAN小学校の「まなポート」を参考に「EX-Sheet」という学習シートを開発し、児童の主体性の向上や、教員による見取りの変化を引き出そうと試みました。

EX-Sheetの例と解説。児童が課題や予定、振り返り、自己評価を自分で記入し、教員がフィードバックするためのシート。

河村校長先生:

EX-Sheetを使った探究学習は、実はねらいどおりに進みませんでした。そもそも教員が探究学習やGoogleスプレッドシートの操作に不慣れで、シートがあっても児童の実態把握が難しかったり単なる「調べ学習」に終始してしまう授業が多かったりしたのです。調べ学習では、知識は得られても、主体性を初めとした資質・能力は育めません。探究学習を調べ学習から本来的な意味への“探究”へと昇華する。同時に、教員の教授・学習観も変容させる。この2つを目標に、新たな実践として、探究学習のさらなる改革へ臨もうと決意しました。その中心を担ってくれたのが豊田先生です。

調べ学習を探究へと昇華する“5つ”のアクション

——豊田先生に伺います。ご実践の内容を、改めてお聞かせいただけますか。

豊田先生:

本校では次のアクションを通じて、本校の探究学習のあり方を変えようと試みました。そのアクションとは、「教員が探究学習をやってみる」「探究学習に体験を取り入れる」「情報カードで調べたことをアウトプットする」「探究学習に目的をもたせる」「授業記録を共有する」の5つです。私はこれらのアクションを支援しました。

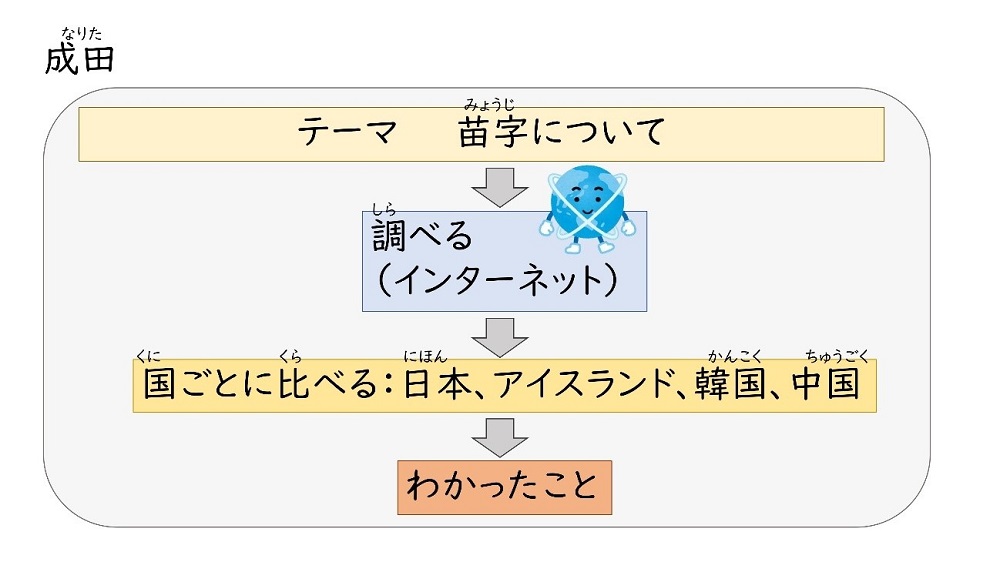

「教員が探究学習をやってみる」からお話します。探究学習が調べ学習に終始してしまうのは、根本的には教員自身が探究学習をわかっていないからだと考えました。そこで、まず教員自身が探究学習を実践してみることに。有志の先生3名に協力いただき、様々なテーマで探究を実践。例えば、1人目の先生は、「結婚するとなぜ名字は変わるのか」を調べ、国際的な比較まで行いました。また2人目の先生は、「マリンスポーツのSUPが速くなる方法」について、波や体幹の重要性を体験しながら研究しました。そして3人目の先生は、「ジェラート」について、本場であるイタリアに行ってみたり、つくってみたりしました。課題の設定から情報収集、整理・分析、まとめ・表現の探究の学習過程を、教員自身に取り組んでいただきました。その成果を、2学期初めの総合的な学習の時間で発表。教員と児童の両方に向けて、探究学習の具体的なイメージを学校全体で共有しました。

ある先生が取り組んだ探究の発表資料。児童向けに、「調べる」から先のアクションを紹介している。

ある先生が取り組んだ探究の発表資料。児童向けに、「調べる」から先のアクションを紹介している。

豊田先生:

2つ目のアクションは、「探究学習に体験を取り入れる」です。3名の探究テーマからもわかる通り、課題の設定の原動力は、各人の経験から来ているようでした。また、先に訪問した瀬戸SOLAN小学校の先生からも経験の重要性は伺っていて、フィールドワークの実施も勧められていました。そこで、今度はフィールドワークの準備に取り組むことに。大学や公園、神社、博物館など、近郊の様々な施設に足を運び、それぞれ独自のテーマでのフィールドワークにご協力いただけないかお願いして回りました。

実践の中心を担われた豊田先生。取り組みの全体像をお伺いした。

豊田先生:

3つ目のアクションは、「情報カードで調べたことをアウトプットする」。「調べ学習」を“探究”へと昇華するには、情報を集めて終わりではなく、その情報を自分の言葉で言い換えて、自分なりの意見もつことや発見をすることが大切です。そのための思考ツールとして、「情報カード」を作成しました。

情報カードは3・4年生向けと、5・6年生の向けの2種類を用意。3・4年生向けの情報カードは、フィッシュボーン図を掲載したオクリンクプラスのカードです。課題、知りたいこと、調べる方法の3つを、関連づけながら記入します。情報カードで情報を整理したら、今度は別のカードにわかったことを記入。これらの過程を通じて、中学年でも、収集した情報を自分の言葉で再構築しながら自分の意見をもてるよう刺激しました。

5・6年生向けのカードはもう少し複雑で、「調べたいこと」「資料」「わかったこと」を記入します。ただし、目的は同じ。自分の言葉での表現を通じて、調べ学習を“探究”へとステップアップさせるために記入します。

4つ目のアクションは「探究学習に目的をもたせる」です。学びを深めるには目的が欠かせません。目的が曖昧なままでは、それこそ単にテーマに関連したことを調べて学習が終わってしまうでしょう。そこで新たに「実験Day」を始めました。特別教室や体育館など、教室とは別の場所で自由に実験できる日を設ける取り組みです。ただし、実験の実施は事前申請が必須。申請書に目的を明記できなかった児童には、実験の許可を与えません。この申請の過程を、「なぜ実験を行うのか」「なぜこの課題を探究するのか」と、問いを深めるきっかけにしてもらいたいと考えたからです。児童によっては目的を再検討するために、一生懸命論文を探している子までいました。

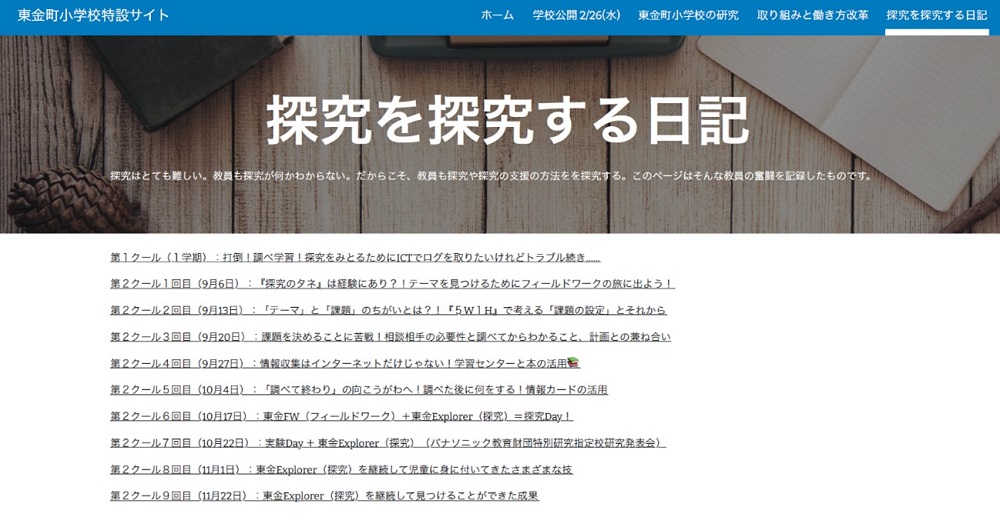

最後のアクションである「授業記録を共有する」は、教員向けの取り組みです。実践のスタート地点は、どうすれば調べ学習を探究へと変えられるのか、でした。一部の教員だけ「探究」ができるようになっても、すべての児童にその授業を浸透させられません。より多くの教員に、ノウハウはもちろん、教授・学習観を知ってもらうために、Googleサイトにブログを開設し、授業の過程やその効果を写真付きで記録し続けました。

Googleサイトのトップページ。タイトルの通り、学校での探究の記録が詳細に綴られている。

教員も、児童も。授業に対する価値観が変わった

——先生のご実践は、教授・学習観の転換や、本来的な意味での“探究”の実践をねらったものでした。一段落したご実感は、いかがでしょうか。

豊田先生:

今回は研究の一環として行いましたので、成果についても、定量的に調査しました。

教授・学習観の転換については、4月と12月の2回、教員向けのアンケートを実施。「児童が主導して内容や進め方を決めるような授業が多いか」を質問したところ、4月に37.5%だった肯定的な回答が、12月には66.7%まで上昇しました。同様に「児童と教師が内容や進め方を一緒に決め、対等な立場で進めるような授業が多いか」も質問したのですが、こちらは肯定的な回答が41.7%から62.5%まで上昇しました。児童が主導する授業や、児童と教員が対等に決める授業が増えたのですから、教員の教授・学習観を変える試みは一定程度成功したと言えそうでした。一方で、「教師が授業の内容や進め方をすべて決めるような授業が多いか」を質問したところ、4月に58.3%だった肯定的な回答は、12月に54.2%であまり変わらず、教員はおさえるべきところはおさえようと考えているようでした。

続いて、“探究”の実践についてですが、こちらは児童にアンケートを実施しました。探究の過程ごとに児童がどのような認識かを3・4年生に質問したところ、課題設定は28.0%から13.8%に、学習計画は28.4%から18.2%に、情報収集は24.9%から12.9%に、整理・分析は29.3%から13.3%に、まとめ・表現は41.3%から24.9%に、振り返りは29.3%から16.9%に、否定的な認識が軒並み低下していました。5・6年生への調査も同様で、否定的な認識が低かったことから、児童全体が探究を肯定的に捉えるようになったと考えられます。

また、3学期にはまとめ・表現として、各学年や学校全体で発表会を行ったのですが、どの学年でも子どもたちの素晴らしい発表が見られました。例えば3年生のある児童は「感情が変わるとき人はどのような状態に変わるのか」という課題を探究したのですが、大人顔負けの内容をしっかり理解し、自分の言葉で表現していたので、とても驚きましたね。

取材当日に伺った、体育館での発表会の様子。スライドを使って発表する児童も、手づくりのポスターで発表する児童も見られた。

今回の実践を通じて、児童の様子も、教員の様子も、探究の時間も、大きく変わりました。まだまだ教員間で意識の差がある部分はありますし、探究の形に慣れない児童もいます。子どもたちがもっともっと豊かな学びを得られるように、これからも様々な角度から授業改善に挑戦していこうと思います。

【編集後記】

同校の探究学習への挑戦ですが、その道のりは決して平坦でも、短くもありませんでした。EX-Sheetをつくられてから、丸1年間。「教員が実際に探究をやってみる」など、様々な視点から試行錯誤を続けられた東金町小学校。そうした努力自体はもちろん、定量的な成果まで収められていることも、ただただ見事です。

撮影/株式会社 デザインオフィス・キャン 加藤武

取材・文/株式会社オンソノ 鈴木康介

※取材の内容は2025年3月時点の情報です。

※掲載にあたり一部の図版を編集しております。

所在地:東京都葛飾区

学校名:葛飾区立東金町小学校

特色:2020年より葛飾区の研究指定校、2023年よりパナソニック教育財団の特別研究指定校に指定。STEAM教育やアジャイル学習、独自の「プロジェクト」学習、「習得―活用―プロジェクト―探究」を往還するカリキュラム・マネジメントなど、先進的な教育を矢継ぎ早に導入。スピーディに学校の改革を進めている。