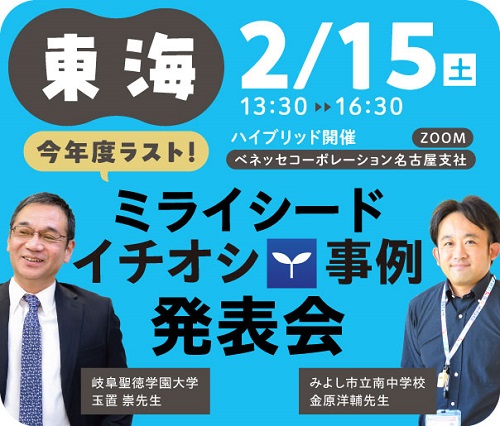

【2月15日開催】第3回東海エリアコミュニティレポート

2月15日(土)に、東海エリアコミュニティが開催されました。今回は、ベネッセコーポレーション名古屋支社とオンラインのハイブリッド実施。東海エリアの5名の先生から実践を発表いただき、参加者全員でオクリンクプラスを使用し、感想共有を行いました。実践共有を中心にレポート致します。

■みよし市立北中学校 井上一崇先生

ご発表テーマ

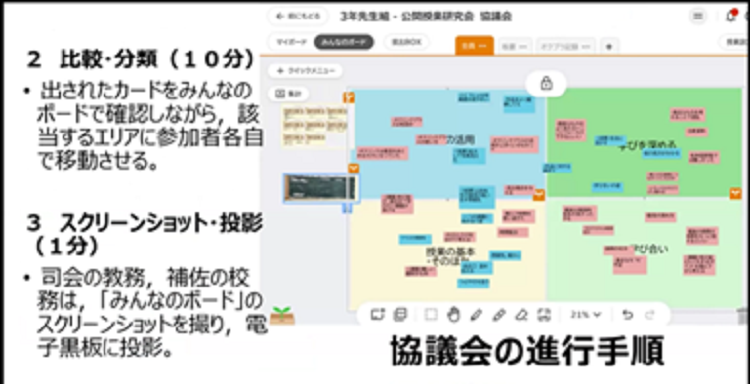

オクリンクプラスを用いた研究協議会の実践

【実践内容】

・オクリンクプラスを用いたペーパーレスの研究授業協議会を実施

・これまでは、紙のフラッシュカードを用いたグループ協議、全体協議を行っていたが、紙やマグネットなどの準備の煩雑さや、司会者一人が意見を整理する運用となり課題もあった。

・授業の成果と課題をオクリンクプラスのカードに書き出し、班で意見交換。

代表者が「みんなのボード」に提出する。全体で比較・分類を行い全体協議へ。

詳しい意見を聞いたり、質問を行った。

・途中でスクリーンショットを取り、検討が進んだ後も再確認できるような工夫も。

【成果】

・紙で実施していた際には把握しづらかった参加者全員の意見をタブレット上で見ることができる。

・全員参加で、意見分類や交流ができる。

・協議会でオクリンクプラスを用いたことで、「授業でも使ってみよう」といった展開も増えた。

■長久手市立南中学校 松本咲子先生

ご発表テーマ

消費者市民社会を目指して、消費者としての自覚をもち理想の消費生活を創造する生徒の育成

【実践内容】

・1学期、2学期を通して、複数教科、行事と横断的に連携しローンのしくみを学んだりクレジットカード利用の疑似体験などを行ったりした。さらにケニアとオンラインで繋がり、ものが作られる現場の声についても把握。

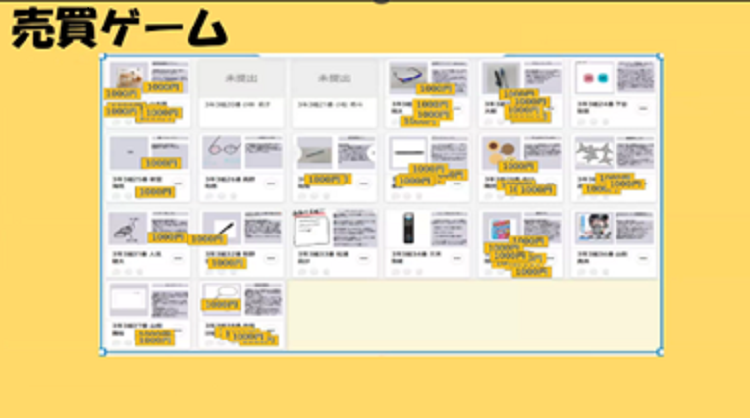

・3学期にはオクリンクプラスを用いて売買ゲームを実施。クラスの半分を消費者に、残り半分を販売者に設定。販売者は本時までに考えた商品を10分間でPRする。一方の消費者は10分間で買い物を行う。

・「なぜ見たことがない商品を10分間で買ったのか」を考え、消費生活の落とし穴を実感させ、これまで学んだ知識を活かし、立場を変えて再度売買ゲームを行う。

【成果】

・消費生活の落とし穴を実感。「自分のお金は自分で判断して使うことが重要」ということを理解。

・生徒はより主体的に消費生活について考え、発展的な学習に積極的に取り組むように。

■鈴鹿市立加佐登小学校 森本葵先生

ご発表テーマ

① オクリンクプラス×思考ツールより情報編集力を鍛える。

② 選択肢集計から児童の自己評価を見取る。

■①の実践内容

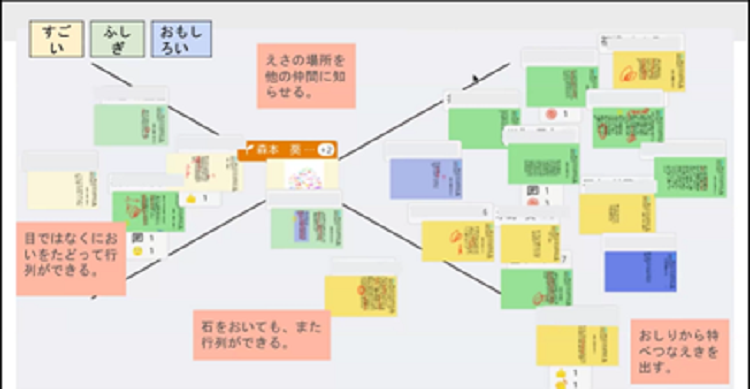

・教科書の文章を読み、興味を持ったことをカードに書き出し共有。オクリンクプラスの「みんなのボード」上で、思考ツールを利用し分類・整理を子どもたち自身が行った。

【成果】

・子どもたち自身が分類・整理することで、他者と感じ方の違いを実感できるだけでなく、情報編集能力が培われる。

・分類・整理によって、共通点や差異点、新しい視点が吟味しやすくなり洗練された考えが全体で共有。本時のめあてにより迫れる。

■②の実践内容

・問題の回答をオクリンクプラスのカードで共有する際に、問題の理解度を選択肢で聞き集計。

・振り返り時にも同様に行い、どのように学んだのか、自己評価の手段として活用。

【成果】

・児童の理解度が把握でき、次時の授業内容、展開に反映できる。

・誰がどのように答えたのかがすぐわかるため、指導に活用できる。

■豊川市立豊川小学校 谷中優樹先生

ご発表テーマ

紙の宿題からデジタル学習へのシフト

【実践内容】

・宿題の提出管理や採点に負荷がかかっていたことを受け、デジタルドリルに移行。

・まずは算数の宿題だけ、かつ高学年→中学年→低学年と段階的に移行し、無理のない導入を実現。

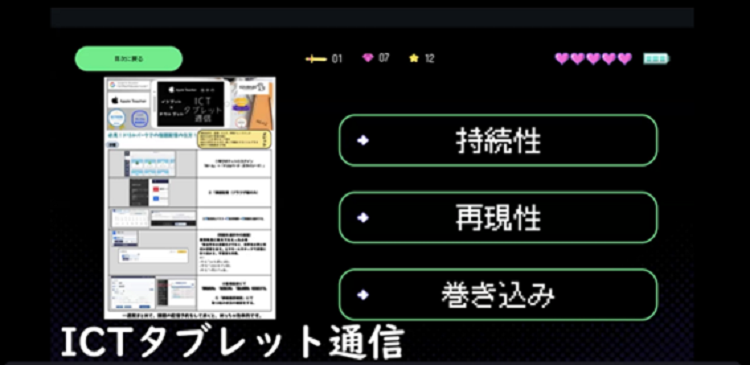

・ICT主任として、校内研修会の実施やICTタブレット通信を発刊し先生たちを支援。

・また、学年別にICTスキル、活用の目安を設け異動者の先生も含め校内の目線を揃える。

【成果】

・月に3時間以上を削減し、指導や見取りの時間に活用。

・ドリルパークの導入を通して教員全体でのICT活用が進んだ。

・子ども一人ひとりの得意、不得意の可視化が簡単に。

・自分で解き進められるサイクルで、子どもたちはより主体的に、楽しい学びに。

・個別最適な学習が進む。

■小山町立北郷小学校 萩原崇彦先生

ご発表テーマ

オクリンクプラスを利活用した、児童の情報収集及び活用、

表現力を伸ばす学習実践

~既存の機能から創造して~

【実践内容】

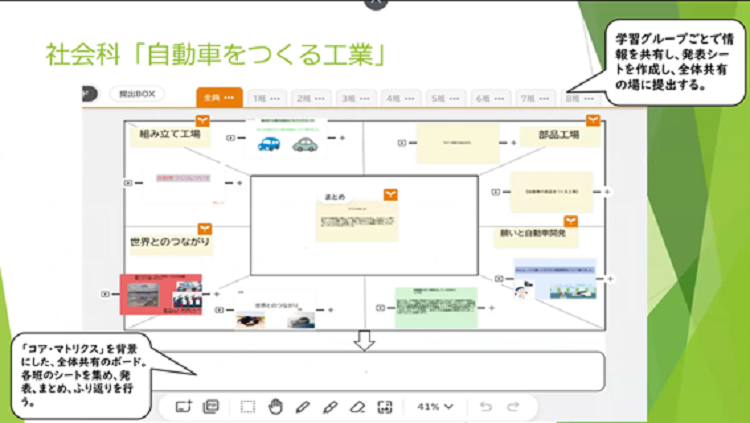

・オクリンクプラスを用いて探究学習と協働学習を実施。思考ツールを活用。

(搭載されているシートもそうでないものも目的にあわせて使い分けしている)。

・写真や文字、図形などを用いたプレゼンテーション資料づくりを他者参照しながら実施。

・テキスト集計の結果を用い、クラス全体の意見を可視化。

【成果】

・思考ツールを用いることで、子ども自身が意見や考えを分類、整理し、学びを深めることができた。

・「みんなのボード」を利用することで、コメントや友だちのカードを参照し、自分の考えやプレゼンテーション資料をブラッシュアップする様子が見られた。

アドバイザーである岐阜聖徳学園大学教授の玉置先生からコメントを頂きました。

・先生自身が学ぶことが大事。相似形として子どもの学び、授業改善に繋がっていく。

・単元を通して子どもたちにどんな力をつけて欲しいのか、これを明確にすることが重要。

・子どもたちに自己選択をどんどんさせよう。

玉置先生の研究室サイトでも当日の様子を紹介頂いておりますので、ぜひご覧ください。

https://asp.schoolweb.ne.jp/2190001/weblog/91571285?tm=20250216103824

熱く盛り上がった東海エリアコミュニティ。

次回の参加をぜひお待ちしております!