1月度支援員セミナー「全国事例共有会」振り返りレポート

毎月定期的に開催している「ICT支援員限定セミナー」。1月度は1月23日に「全国事例共有会」と銘打って、全国各地4名のICT支援員から授業支援や校務支援の取組み事例を紹介していただきました。

◆全国ICT支援員 事例共有会

ICT支援員に求められる支援は自治体や学校によっても様々です。子どもたち1人1台が実現した今だからこそ、具体的な支援の好事例を知ってご自身の支援にも生かしていただきたいというねらいの事例共有会でした。

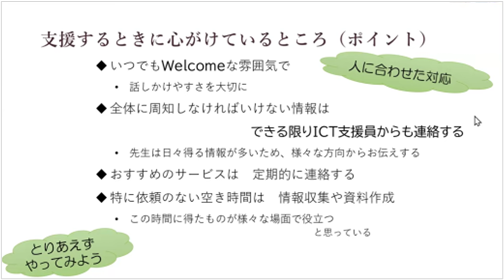

1.山口県 山下祐恵さん

現在は公立の小学校3校、中学校3校を担当。「人に合わせた対応」と「とりあえずやってみよう」ということを心がけていて、先生方が声をかけやすいウェルカムな雰囲気とともに、ICT情報の発信も積極的にされているとのことでした。

◯授業支援「初めてのタブレット端末」小学1年

めあて:ルールを守る理由を知り、子どもが先生の説明を聞きながら1人で操作できるようにする。

内容:タブレットの取り出し方・使い方・戻し方、カメラの使い方、情報モラル

◯校務支援「朝の電話対応時間削減」

めあて:欠席遅刻連絡システムをMicrosoftアプリで構築する。

内容:保護者が回答しやすいシンプルな質問項目を設定。教員が内容を見て誰からのどんな連絡かがすぐにわかる。保護者への連絡アリと明記。(なりすまし防止のため)

2.埼玉県 加藤知子さん

ICT支援員歴12年目で現在は小学校3校を担当。これまでの授業支援の中から、子どもたちが輝いていた事例を5つ紹介してくださいました。

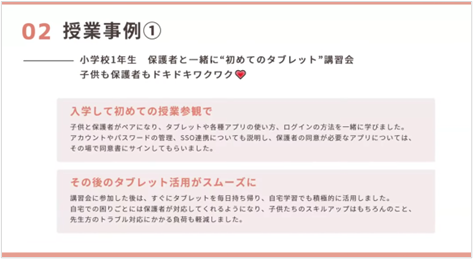

◯小学1年生「保護者と一緒に初めてのタブレット講習会」

◯小学5年生「沖縄の小学校と〈食育〉をテーマにした交流授業」

◯小学3〜6年生「3Dプリンターを使いこなす!」

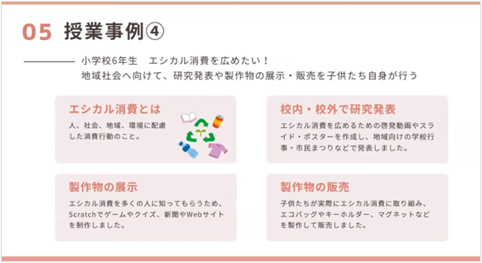

◯小学6年生「エシカル消費を広める」

◯小学2年生「教育版マインクラフトで自分たちの町を再現」

また、校務のデジタル化が広まる中で先生から頼られる機会が増えたそうです。校務DXの推進によってICT支援員としての存在感が高まるとともにご自身のスキルを伸ばすことにもつながっているとのことです。

3.沖縄県 黒島由美子さん

教育委員会の情報教育指導補助員として市内12の小中学校を4人で支援。気軽に声をかけてもらえるよう、先生方とのコミュニケーションを大切にされているそうです。こまめに連絡をとる必要がある先生方とはクラスルームを作って情報共有をし、スプレッドシートで対応事項の進捗管理をされているとのことでした。

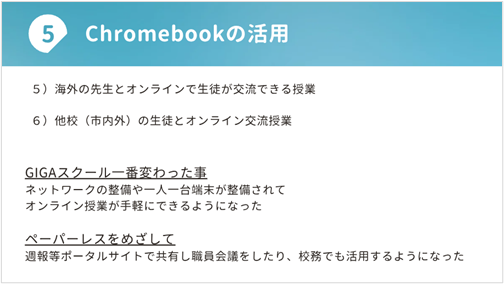

コロナ禍に「学びを止めない!」を目指して構築したオンラインでの様々な仕組みは今でも継続して活用されているそうです。 授業支援の事例として、小学6年生が外国の先生と英語で対話をする授業や、秋田県の小学校とお互いの地域について紹介し合う授業をご紹介くださいました。オンラインでつながることで学びが広がり、子どもたちが生き生きと学ぶ様子が伝わってきました。

4.茨城県 森島千智さん

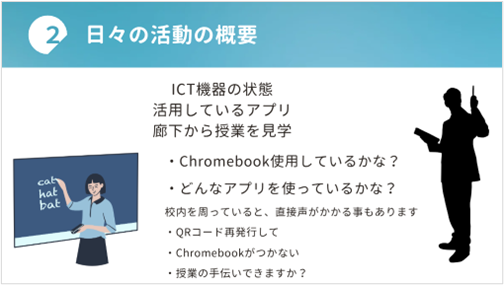

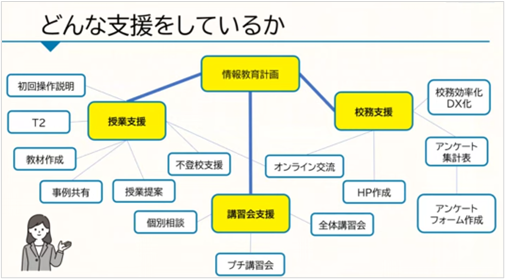

ICT支援員歴10年で現在は小学校4校を担当。学校の情報教育計画のもと、授業支援・講習会支援・校務支援をされています。

ICT活用が進む中、学校からの相談も変化してきているそうです。今後は、デジタル・シティズンシップ教育の推進や先生方のICTスキル二極化への対応も力を入れていきたいとお話しくださいました。

■参加された皆様の感想

・様々な自治体の様子を聞くことができ、同じところもあれば参考にしたいと思うところもあり有意義なものだった。

・他のICT支援員の方の支援方法を知る事で訪問先の学校へのアプローチを再度考えることができた。

・大変貴重な経験ができた。もっと様々な自治体のリアルな声を聞きたいと感じた。

事例紹介のあとは、参加者のみなさんにアンケートに答えてもらいながらのトークセッションが繰り広げられました。ICT活用が浸透するにつれ、求められる支援の内容や、必要な知識も変化していること等が話題に上がりました。

このほかに、現場の声を受けてアップデートされたオクリンクプラスの内容紹介や3学期にやっておきたいICT活用のポイント、次年度に向けた情報活用能力や環境整備についての情報など、盛り沢山の内容でした。

ご参加いただいたICT支援員の皆さま、ありがとうございました!

〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜

次回3月13日(木)は、ミライシードAWARD受賞関係者登壇セミナーです。

※申込ページ:【ICT支援員】ミライシード研修セミナー

ベネッセでは今後も、ICT支援員の方々に向けたセミナーや企画を実施してまいります。今回参加できなかったという方も、今後のご参加をお待ちしております!