再考!自由進度学習

~第3回北海道エリアミーティング実施レポート~

「北海道エリアコミュニティ第3回」が12月4日(水)に開催されました!

「自由進度学習」をテーマに、2023年度ミライシードAWARD最優秀賞を受賞された石川県加賀市立庄小学校校長 野田美由紀先生と、札幌市立新川中央小学校 難波駿先生による実践事例発信、ならびにパネルディスカッションを行いました。

お申し込み数はなんと100名超! 北海道エリアコミュニティマネージャーである札幌市立中央小学校 中里彰吾先生が思わず“神回”とうなった内容をご報告します。

【イベントレポート】

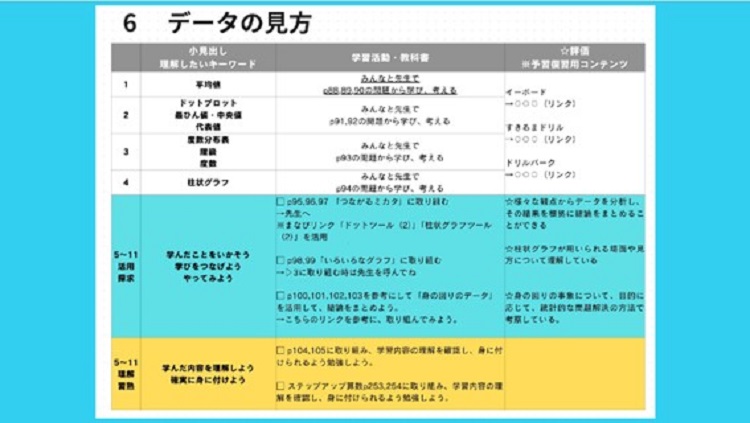

野田先生からは、校内全体での単元内自由進度学習の推進事例「マイプラン学習」についてご発表いただきました。

最初に強調されたのは、授業づくりの意識転換についてです。

学習のコントローラーを子どもに渡し、「児童がどのように学ぶか」を先生方でしっかりと目線合わせをされていたのが印象的で、児童にもガイダンスで丁寧に理解を促す対話をされていました。

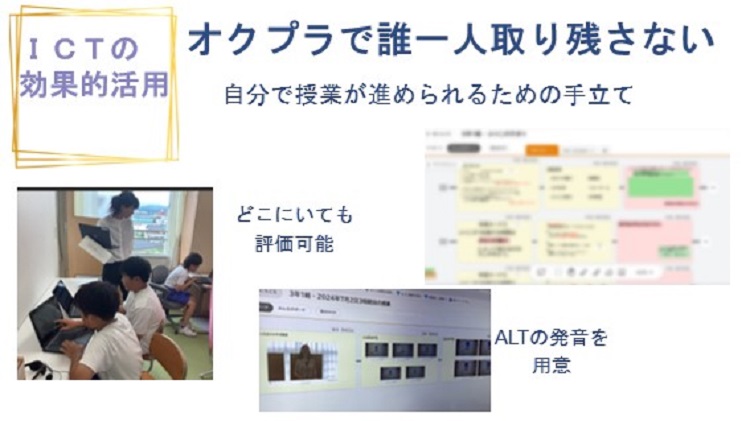

庄小学校での「マイプラン学習」の仕組みを、4つのポイントでお示しされました。

① 2教科組み合わせ

② 全学級で実施

③ デジタルとリアルのベストミックス

④ 各教科の資質・能力を身につけることを重視

これらを組み上げてカリキュラムを構築することで、誰一人取り残さない学習を実現できたそうです。

また、野田先生からは、「マイプラン学習」は児童だけではなく、先生方にとってもよいことがあるとご示唆いただきました。

・先生方に余裕ができるため、子どもの観察・見取りがしやすいこと

・単元を通して準備をするため、設計力がつくこと

・子どもたちにはいろいろな題材を用意したい、という想いからクリエイティブになること

「自立した学習者を育てたい」。最後にそうまとめられた野田先生、ならびに庄小学校の想いが形となったすばらしい実践のご発信でした。

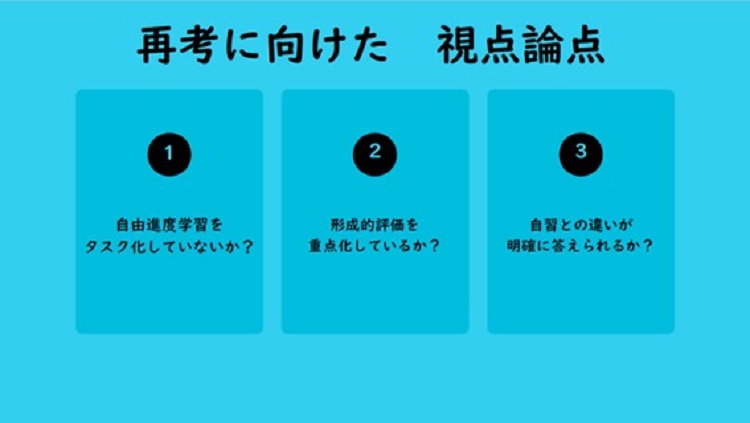

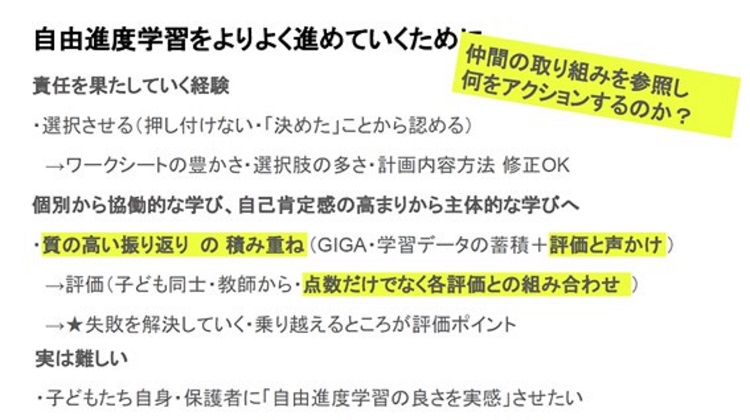

次に難波先生より、会のテーマである「再考!自由進度学習」を踏まえて、実践を進めるなかで考えたい3つの視点・論点について、解釈と考え方をご発信いただきました。

①自由進度学習をタスク化していないか?

難波先生が強調されていたのは、「勉強って楽しいもの」と子どもに思わせたいということ。

子どもが立てた計画のチェックボックスに「やるぞ!」という気持ちが入っていることの重要性をお話しいただきました。

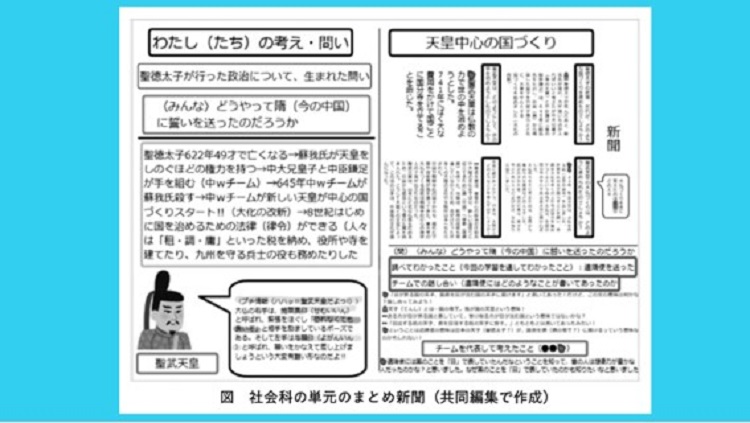

②形成的評価を重点化しているか?

プロセスを評価することについて、社会科の単元「まとめ新聞」の例でご紹介をいただきました。

成果物となる新聞を提出したこと自体ではなく、どのように考えているかを見取るため、子どもと対話して、「教科書を写すだけになっていないか」・「自分が理解して作っているか」、などを確認されているということでした。

③自習との違いが明確に答えられるか?

自由進度学習と自習の違いについてよく、問われるという難波先生。

「できた人は先生の机の上に提出」のような一人で完結するものを自習、

「グループ隊形を基本にしている」「困ったら聴き合う」などの「他者の存在(ともに学び合い、聴き合い、高め合う仲間)」がいることが自由進度学習であるとお示しいただきました。

お二人の先生のご発信のあとはグループディスカッションを行い、その内容を踏まえて、最後は野田先生、難波先生、中里先生と北海道教育大学の佐藤正範先生の4人でパネルディスカッションを行いました。

お二人のご発信の中でも繰り返し重きを置かれていた「学習者主体」「誰も取り残さない」というキーワードに加え、以下のようなお話をいただきました。

Q:保護者の反応はどのようなものがありましたか?

A:自由進度学習と家庭学習は相性がよい。勉強に向かう姿勢が出てきたという声がある。

Q:単元テストへの接続をどのように設計していますか?

A:単元テストだけを重視していない。上位下位ともに取り残してしまいがちな層の子どもたちにも見合った問題を与えている。

Q:低学年時に取り組むことについての見解を教えてください。

A:子どもは本来学びたい存在。幼稚園・保育園は自分でやりたい活動をしているのだから、1年生でもできる。先生が自由な学びを怖がっていた。

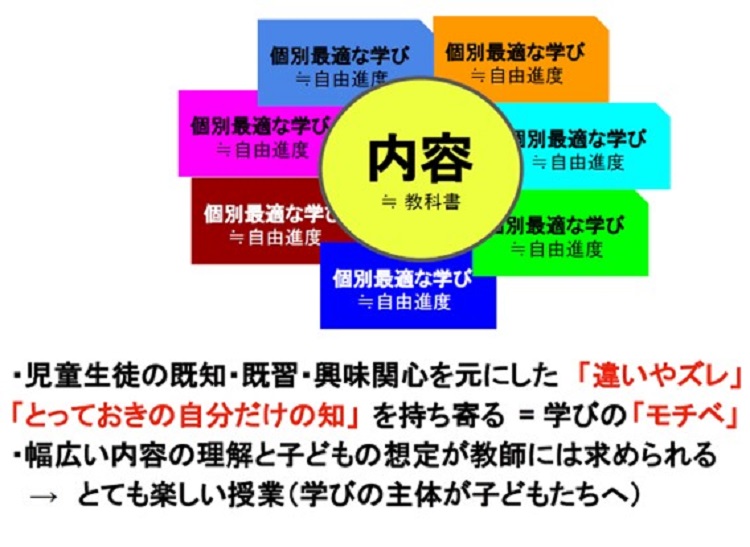

最後に、佐藤先生から自由進度学習のポイントのまとめとして、

・児童生徒それぞれの「とっておきの自分だけの知」を持ち寄ることによる、主体的な学び

・点数だけでなく歩みを評価する

などを整理いただきました。

“神回”北海道エリアコミュニティはとても刺激的なお話しばかりで、あっという間に終わってしまいました。

次回は年度末に開催の予定ですので、ご参加をお待ちしております!